老兵張崇岫拍攝抗美援朝戰地照片1000余張——

不老的故事 永恆的見証

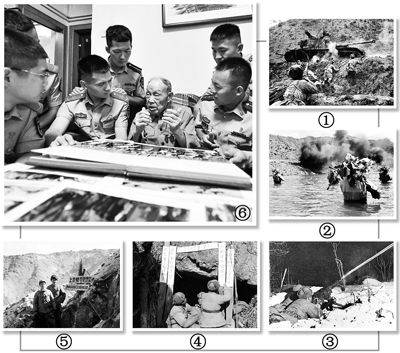

圖①:志願軍第九兵團某部反坦克小組向敵軍坦克逼近。張崇岫攝

圖②:強渡昭陽江的志願軍第九兵團官兵在江水中向對岸發起沖鋒。張崇岫攝

圖③:志願軍第九兵團射擊手夜間向敵人陣地射擊。張崇岫攝

圖④:在朝鮮興高山修筑工事的志願軍23軍官兵在坑道口張貼春聯,迎接中國農歷新年的到來,表達戰勝敵人的決心。張崇岫攝

圖⑤:張崇岫(右)與戰友在上甘嶺陣地留影。張崇岫供圖

圖⑥:張崇岫向前來看望慰問的武警安徽總隊合肥支隊某中隊官兵講述照片背后的故事。徐 偉攝

7月27日,抗美援朝戰爭勝利70周年之際,一場抗美援朝影像作品展在中國人民革命軍事博物館開幕。

除了120余幅“彌漫”著炮火硝煙、銘刻著英雄兒女壯舉的照片,展覽還展示了一些實物,其中包括老式相機以及當年從長津湖撿回的兩片楓葉。

照片的拍攝者、實物的主人,是志願軍第九兵團政治部攝影組組長、如今已94歲的張崇岫。1個多月前,他剛剛被授予中國文聯終身成就獎(攝影),頒獎詞這樣寫道:“在硝煙彌漫的抗美援朝戰場,在滾滾東流的昭陽江上,他挎著槍,端著相機同戰友們一起,迎著槍林彈雨,一次次沖向火線……”張崇岫用手中的相機,記錄下抗美援朝第二次戰役新興裡戰斗、長津湖戰役,第五次戰役江口洞戰斗等一場場戰役戰斗的珍貴歷史瞬間,留下永久的影像見証。

“我沒想到,當年拍的照片能為我帶來這麼大的榮譽,這份榮譽屬於浴血榮光的志願軍。”如今,張崇岫已步履蹣跚,但他拍攝的1000余張戰地照片歷久彌新。

“70多年過去了,我老了,但是照片不老,照片裡的故事不老。”

“戰場上,端相機就像端槍一樣”

1952年11月,一套《中國人民志願軍出國作戰二周年紀念》郵票發行。4枚郵票裡,2枚郵票的畫面選自張崇岫拍攝的2張照片。

一張是《勝利會師》。長津湖戰役勝利后,志願軍20軍59師偵察隊與朝鮮人民軍在咸興港勝利會師。大家高舉著槍慶祝,興奮的表情定格在鏡頭裡。

一張是《涉江追擊》。照片裡,志願軍20軍官兵蹚著江水強渡昭陽江,炮彈在江水裡爆炸,水花濺得十幾米高。

然而,許多人不知道,當年上級讓張崇岫“搞攝影”時,他並不情願。

“為什麼不讓我端槍打仗?”講述這段經歷的張崇岫,右耳戴著助聽器,說話語速很慢,但那一刻忽然升高的語調,流露出一名軍人渴望上陣御敵的本色。

1942年,讀了3年小學的張崇岫,加入新四軍第7師巢南游擊隊,“我的母親是個有文化的小腳女人,是她鼓勵我參軍”。因為年紀小,后來張崇岫被送到為抗戰培養人才的皖江聯中學習,回到部隊后擔任文化教員。

1948年,張崇岫在兵團政治部組織的新聞培訓中,第一次接觸到新聞攝影。然而,培訓結束后,謹記著團領導“要回戰斗連隊做基層政治工作”囑托的張崇岫,並不希望去兵團宣傳科。

“你有連隊生活經驗,又上過戰場,將來能去戰斗一線拍攝。”科長的解釋,讓張崇岫明白了自己的新職責,“戰場上,端相機就像端槍一樣”。

“當時,照相行業多是照相館裡師傅帶徒弟。我在戰場上,隻能自己摸索。”張崇岫回憶,解放上海后他才獲得一部徠卡相機,“那時才算真正開始攝影”。

1951年,張崇岫隨志願軍第九兵團奔赴朝鮮。“你這是什麼武器啊?”“這是一個特殊的‘手槍’,威力可大了。”作為攝影組組長,張崇岫把幾十卷膠卷放進布袋子裡,像子彈帶一樣纏在腰間,帶著一台徠卡相機、一台蔡司相機,幾乎全程參與了抗美援朝第二次和第五次戰役。

“隻有靠近些,才能拍出好照片”

“離戰火這麼近,連坦克履帶上的紋路都能看清!”安徽省攝影家協會主席許國,第一次在一個攝影展上看到張崇岫拍攝的抗美援朝戰地照片時,十分震撼。

作為一個入行30多年的攝影家,許國很清楚,張崇岫在戰場上拍攝這些照片時要面臨何等的危險。直到有幸與張崇岫結識相熟,聽老人講起在戰場拿起相機的往事,他愈發欽佩眼前這位老前輩。

“搞攝影,膽子要大!隻有靠近些,才能拍出好照片。”張崇岫說,要拍到別人很難拍到的照片,必須到一線去,能聽到爆炸聲,聽到戰士們沖鋒時的喘息聲,聞到濃濃的硝煙味,“哪裡槍響,就往哪裡湊。”

穿梭在槍林彈雨中,張崇岫基本上是一邊摁快門,一邊躲子彈。有一次,張崇岫去陣地上拍照,或許是因為鏡頭反光,敵人的重機槍一路追著他掃射,“子彈嗖嗖地在頭頂穿梭”。他曾被炮彈彈片刮得“禿嚕了一塊頭皮”,腿也被炸傷過。然而,在張崇岫看來,“我是一名戰士,在戰場上不能怕,也不知道怕。”

長津湖戰役中,張崇岫在零下三四十攝氏度的冰天雪地裡,和官兵們一起沖鋒,用凍得半僵的手指摁下快門,記錄悲壯激烈的戰斗瞬間。

戰場上,張崇岫不隻將鏡頭對准炮火。他的照片中,更多地展現出志願軍官兵的蓬勃與樂觀:一名年輕戰士坐在亂石堆中,小心翼翼地擺弄著手裡的繡花針,身旁戰友望著他露出燦爛的笑容﹔志願軍官兵從雪坡上溜下,像玩滑雪一般開心得哈哈大笑﹔志願軍女戰士和朝鮮人民軍女戰士手挽手跳舞,親如一家……這些日常生活場景,在戰火硝煙的背景下,尤顯可貴。

“不認真記錄下來,怎麼向后人交代”

94歲的張崇岫,眼睛已看不太清楚,佝僂的身軀讓他的腳步慢下來,出行需要坐輪椅,說話時經常要由大女兒張雯雯在一旁當“翻譯”。

張雯雯卻感慨,父親從不服老。在張雯雯記憶中,上世紀50年代末從部隊轉業回到老家合肥工作的父親,沒有閑下來過。他曾先后在《安徽畫報》和《安徽日報》工作,后來調至安徽省文聯。他寫詩寫小說,發表了多部與抗美援朝戰爭相關的電影劇本。

十幾年前,張崇岫被查出患有食管癌,胃部被切掉了五分之三。然而,張崇岫依然堅持寫作,撰寫並出版了反映抗美援朝戰爭的長篇小說。

近年來,安徽省文聯、安徽省攝影家協會搶救式收集、整理張崇岫的抗美援朝戰爭照片100多張,經張崇岫同意后捐贈給安徽省檔案館。2021年,安徽省舉辦“親歷抗美援朝——張崇岫戰地攝影作品展”,吸引了30余萬人次參觀。

看到越來越多的人關注這些照片及其背后的故事,張崇岫欣慰不已,“這是對志願軍那段可歌可泣戰地歲月的認可”。面對各方贊譽,張崇岫說:“記錄這些場景,為歷史留下見証,是當時組織、上級以及那個時代交給我的使命。不認真記錄下來,怎麼向后人交代?我就是一個攝影人,一個為人民、為社會、為國家服務的攝影人。”

“八一”前夕,武警安徽總隊合肥支隊某中隊官兵代表,來到張崇岫家中慰問。張崇岫和官兵們一起翻閱他的攝影作品集,細細地給這些年輕的戰友講述當時的戰況。

新兵張震帶來一份禮物——他為張崇岫創作的一幅畫像,“感謝像您這樣的老兵不畏生死、浴血奮戰,才換來我們今天的幸福生活。我們一定會苦練本領,時刻准備為黨和人民沖鋒!”

“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江……”房間裡,回蕩著年輕官兵和張崇岫的合唱。激昂的歌聲,那麼清澈響亮,那麼熱血沸騰。(孫戎、潘娣、梅良仿)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量