军营观察丨向前,向深海,向未来

潜艇出航。

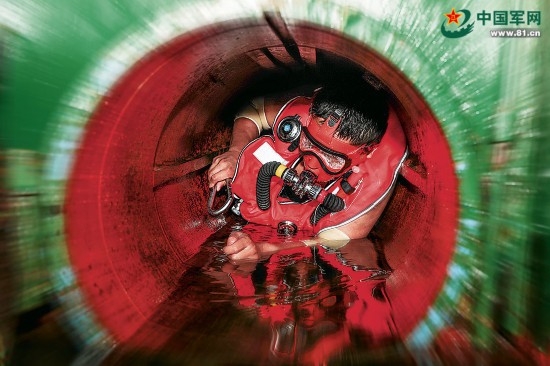

潜艇兵进行脱险基础训练。

这是一个密闭无窗的空间。

在这个空间里,头顶是微弱的灯光,耳边充斥着嘈杂的噪声;

没有网络,不能与外界联系;

要持续在这个环境中生活几天、几个月甚至更久;

因为水资源有限,不能经常换洗衣服和洗澡;

空气不流通,柴油味、身上的汗味和各种机械的味道混合在一起,不断刺激着神经……

很少有人会想象这样的情境。

事实上,对海军某基地某艇员队电工技师黄井磊而言,这样的环境与工作状态早已习以为常。

潜艇远航时,黄井磊每周都会爬上陡峭的舷梯、穿过狭窄的通道,开始他的“巡线之路”:从舰艏走到舰艉,查遍近百条线路和电缆,细心巡检密若蛛网的潜艇管路和仪器阀门的电路安全情况。

入伍20年来,这条连接艇上不同战位的“巡线之路”,黄井磊走了无数次。

这条路不长——黄井磊每次巡线的直线距离,不过数十米。

这条路很长——潜艇一次出航,征程便是千里万里。正是因为有黄井磊和战友们在水下日复一日地坚守和付出,潜艇的航迹才不断向远海大洋延伸。

1974年8月1日,我国第一艘核潜艇“长征一号”正式编入人民海军战斗序列。凝望深海里的这条路,我们仿佛能感受到新时代潜艇官兵对“长征”精神新的接续与传递:铸造坚不可摧的水下钢铁长城,向前,向深海,向未来……

成长之路上,他们变得和潜艇一样“精密”

沿着“巡线之路”出发,每每引起黄井磊警觉的,是不同舱内设备声音和气味的变化。

在黄井磊看来,设备运转的轰鸣声也是有规律可循的:某型装备内部发生故障时会发出“咔咔”的摩擦声,发动机正常运行时是低沉的“嗡嗡”声,甚至在一台尚未出现故障的装备中,声音频率高低的变化也能反映出装备的状态……

此刻,一台正在运行的装备似乎发出异样的声音。黄井磊俯身,紧皱眉头,贴着装备仔细听。直到检查完毕,确定装备无故障,他才放心继续向前走。

在潜艇上,一名成熟的电工技师必须善于发现细节。

“细节决定故障处理时间的长短,早一点发现潜藏着隐患的‘细节’,意味着潜艇和战友们的安全系数就提高一点。”黄井磊提起了一次难忘的排查故障经历。

那天,潜艇上某装备突发故障。一时间,刺耳的尖啸声响起。黄井磊冲了上去,在设备间反复排查,最终找到了故障点。“如果当时故障解决时间延长,后果不堪设想。”回忆当时的情景,黄井磊至今感到后怕。

沿着“巡线之路”继续向前走,黄井磊用扳手依次检查眼前的仪器阀门是否松动。如果说捕捉装备声音的细微变化是一名潜艇电工技师的特殊技能,那么“拧阀门”的动作就是刻在他们身体里的“肌肉记忆”。

扳手触碰到阀门的瞬间,黄井磊记忆的闸门随之打开——

一次任务,某舱室设备突发进水险情,水流呈喷射状灌入艇内。黄井磊和战友们每人一手一个扳手,左右同时操作,一口气拧紧40多个螺丝,磨破了手指也浑然不知,迅速恢复了潜艇战技状态。黄井磊说:“当时,脑子里顾不上想太多,所有的处置动作都是下意识的‘肌肉记忆’。”

对此,电工技师沈陶金也有深刻感受。刚上艇时,他曾对老班长们的“肌肉记忆”瞠目结舌:一次给车训练,老班长数都没数,大手一抡,舵轮停下的位置,刚好达到训练规定的圈数。

事实上,这种“肌肉记忆”,建立在严格扎实的训练基础上。

潜艇兵的筛选,从一开始就很严格。黄井磊清楚记得,入伍前征兵体检他做了3次。体检时,医生专门检查他的牙齿,牙齿咬合必须严丝合缝,否则不合格。最终,在黄井磊老家只有3人通过潜艇兵征兵体检。

入伍后,黄井磊要学习十几门理论课程。铺开一张A3大的白纸,他能熟练默画不同装备的原理图,这才具备上艇资格。

然而,这仅仅是具备“资格”。

到了艇上,年轻的潜艇兵会跟着老班长进行五花八门的操作训练。沈陶金记得,他们经常会蒙上眼睛进行“摸螺丝”训练。桌子上,螺丝和螺母的顺序被打乱,他们必须用手仔细触摸不同螺丝和螺母的纹路,找出一一对应的螺丝和螺母。

刚上艇的新兵们还会被要求画“故障分析树状图”。一个装备就是一棵树,从树干向外生长的不同树枝上,写着不同故障;这根树枝再向外蔓延出新的不同分枝,每个分枝上又写着一条条故障原因……通常一台装备的故障分析,沈陶金能写好几页A4纸。

还有一些难度极大的“生理”与“心理”叠加训练。

“鱼雷发射管脱险”课目,训练的是当潜艇失事时,潜艇兵的自救能力。注水、加压……4名潜艇兵穿戴脱险装具,叠罗汉般挤在狭窄的管道里,在逼仄和黑暗中感受水位一点点上涨,直到淹没自己的身体。在训练过程中,他们必须时刻调整自己的身体,使身体适应不同水深的压强。刚开始训练时潜艇兵没有经验,压强往往会使他们的耳朵轰鸣、眼睛充血。

在训练中,老班长们会反复强调基础操作,“眼高手低”是实际操作中最忌讳的事,如果有哪名新兵基础操作不到位,会立刻被班长毫不客气地指出。

成长之路上,一定少不了艰难险阻。然而,当经过重重磨砺,必然会在路的尽头看到繁花盛放:日复一日近乎严苛的训练,内化为他们身上的“肌肉记忆”,并转化为强大的战斗力。

在人民海军潜艇史上,被大家熟知的“奇迹”发生在2014年。

那一年,海军372潜艇在执行战备远航任务时,突遭“水下断崖”,潜艇瞬间下沉,急速“掉深”。迅猛的海水喷涌进舱室,危急关头,全艇官兵在3分钟内,执行了30多个口令,凭借“肌肉记忆”做出500多个动作,关闭近百个阀门,用180秒化险为夷,完成自救,创造了潜艇史上的奇迹。

再看黄井磊和战友们,经过一路磨砺,他们也似乎具备了和潜艇一样“精密”的特质,不管遇到何种紧急情况,总能条件反射般迅速完成最优处理动作。

这份“精密”,是潜艇赋予他们的特质,也是他们走过荆棘丛生的成长之路后,应该获得的回馈。

走好已经选择的路,别老想着选一条好走的路

“巡线之路”继续向前,黄井磊安静地跨过水密门,从一个舱室进入另一个舱室。

在潜艇有限的空间里,潜艇兵习惯了保持这样的“安静”:他们很少快跑,舱内低矮的舱顶与枝枝杈杈、硬邦邦的机械容易磕碰,一旦磕到了留下伤口,潜艇中没有阳光,空气不流通,伤口不容易愈合;他们也很少剧烈运动,“剧烈运动会出汗,在艇内水资源有限,没办法洗衣服”……

文艺轻骑队的一名演员对潜艇兵的“安静”印象深刻。他记得,那次来艇员队演出,他和战友们在台上又唱又跳,使出浑身解数表演节目。可无论他们怎么“卖力气”,台下的官兵们表情始终很平静。演出结束,这名演员有些失望,以为是节目演得不好。仔细询问后才知道,大家很喜欢他的表演。“我们已经习惯安静了,就算很开心也不会有强烈的表现。”一名潜艇兵说。

似乎,就连爱好也是安静的。

和往常一样,巡线路过艇上餐厅时,黄井磊看见几名休更的潜艇兵在餐厅里的“模拟太阳”下静坐。

“模拟太阳”是艇上的一盏大功率功能灯。这盏灯能模拟太阳光的各种波长,缓解官兵的疲劳和压力,关键时刻也能用作手术时的“无影灯”。

休息时,每当灯光亮起,“模拟太阳”下会围坐一群潜艇兵,沈陶金就是其中之一。“闭上眼,静静感受暖洋洋的光落在脸上的感觉很舒服。”他说。

沈陶金还会在每次远航前带上一盆绿萝。每天,他都会细心擦拭绿萝的叶子,让叶子看起来更亮。

更重要的是,这抹在水下珍贵的绿色,让沈陶金能在这个分不清白天还是黑夜的密闭空间里,透过绿萝每一天的生长,真实感知生命与时间的变化:如果绿萝的叶子开始变多变密,意味着他们已经出海1个多月了;等到它的叶子可以垂到地面,意味着时间又过去了1个月……

沈陶金能深刻地感受到,在这条深海之路上,战友们对家人的牵挂与思念就像绿萝的叶子一样,不停地蔓延生长。

一名叫梁伟健的潜艇兵,远航时每天都会拿起笔给女朋友写信。这个看似有些不符合信息时代潮流的方式,让人有一种特别的感动。

还有许多潜艇兵用“航迹瓶”寄托思念。不同地点、不同深度、不同颜色的海水,被他们装进一个个不同的玻璃“航迹瓶”里,收集到一起。

“如果时间倒流,你没来当潜艇兵,会从事什么样的工作?站在人生的岔路口让你重新选择一次,还会这样选择吗?”记者问。

前一个问题的回答五花八门。电工操纵长雷磊磊说,如果没有来这里,他现在可能在老家的企业工作,工作日稳定地“三点一线”;电工技师曲文超说,他可能会在老家的海边开一家烧烤店,跟朋友们过自由自在的日子……

然而,他们对于后一个问题的回答坚定地一致:“我会。”

“走好已经选择的路,别老想着选一条好走的路。”沈陶金觉得,尽管选择的这条路并不安逸,但那些难忘甚至刻骨铭心的经历丰盈了自己的内心,让他对生命与价值有了更多思考,增加了人生之路的厚度。

黄井磊喜欢读《海底两万里》。他对书中的一句话记忆深刻:“耐心和持久胜过激烈和狂热,不管环境变换到何种地步,只有初衷与希望永不改变的人,才能最终克服困难,达到目的。”

感受路,成为路,延伸到更远更深的地方

这些年,一批新装备列装潜艇部队。黄井磊和战友们经历了潜艇部队的跨越式发展,迎来了更多的机遇和挑战。

声呐技师台学超幸运地参加了某型潜艇极限深潜试验。这一天,无论对台学超还是人民海军潜艇史来说,都是向前跨越的重要一步。

极限深潜试验是一次极其危险的任务,一着不慎,艇毁人亡。

潜艇一点点下潜,台学超的心提到了嗓子眼儿。当听到任务成功的消息宣布时,台学超和战友们激动地相互拥抱,热泪盈眶。

后来,参与此次任务的人一起合影,纪念这历史性的一刻。如今,这张照片就展陈在基地军史馆里。

从那次经历以后,台学超用“与艇共荣与艇共进”8个字勉励自己,“潜艇兵和潜艇是一体的,未来要更加精进业务,让潜艇走向更远更深的海域。”

或许只有经历过“漫长”的人,才能深刻感受此刻“前进”的步伐有多大。

25年前,电工操纵长何京德毕业后来到该基地。“对比以前,新艇装备性能更优异更先进,生活条件也得到了明显改善。”提起这些欣喜的变化,何京德感受到了潜艇部队发展变化的“大步向前”。

如果时间的维度再拉长,我们能从我国某型潜艇首任航海长范喜德老人的经历中,感受到如今潜艇部队“大步向前”的背后意味着什么。

50多年前,范喜德和战友们驾驶某型潜艇进行百余次试验,一次次敢为人先,挺进深海。潜艇下潜的过程中,他能清楚听到钢材形变的声音。“当时,一切都是未知数,今天出海了,回不回得来,谁也不知道。”在一部纪录片中,84岁的范喜德说。

直到现在,每到过年,范喜德老人还会为潜艇兵们录制祝福视频。

一代代潜艇兵接力向前,让潜艇的航迹走向更远更深的同时,他们自己也成了铺路石,托举新一代潜艇兵走向远方。

新时代潜艇兵眺望着这条路,感受路,成为路,延伸到更远更深的地方。

庆祝人民海军成立70周年海上阅兵活动,黄井磊有幸参与,他和战友们一起光荣接受习主席检阅。那种热血沸腾的感觉,黄井磊至今记忆犹新。

又一次远航归来,傍晚,金色的霞光洒向大海,潜艇渐渐浮出水面。站在舰桥上,海风迎面扑向黄井磊的脸。

看向远方,黄井磊想起了艇员队营房墙壁上的《水下先锋赋》:“奋楫笃行,披坚执锐,武备文攻,克敌制强震雷霆。传薪火,立新时代潮头,永当先锋。”(程雪)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量