潜艇兵的“骑鲸日记”

222

222

记者推荐

与世隔绝的大洋深处,文字具有更加直抵内心的力量。

在北部战区海军某潜艇支队采访时,记者发现,许多潜艇兵都有写日记的习惯。这些日记,“诞生”于舱底狭窄的桌台和无法翻身的床铺,字字句句将茫茫深海和万家灯火紧紧相连。这些日记并非“一日一记”,官兵们挤出时间,记录下工作中的思考总结、休息时看书看剧的感悟收获,以及那些由于来去匆匆,没来得及跟家人诉说的牵挂和思念。

翻开二级军士长牟永军的日记,每隔几页就会出现3个字“睡不着”。受环境和工作影响,许多潜艇兵要同生活作息节奏“战斗”。在潜艇上服役多年,一个个难分昼夜的深海时刻,牟永军常靠写日记度过——由于怕影响身边战友休息,牟永军将自己蒙在被子里,打着手电筒写下日记。一次长时间远航归来,牟永军给妻子带了一个特殊的礼物:一本日记——他把对家人的思念,记录在这个专属日记本里。看着这本写满深情的日记,牟永军的妻子惊喜地落了泪。

对一级上士刘文强来说,写日记是情绪表达的窗口。他的日记里,记录了自己和身边战友值得纪念的时刻:第一次出海、第一次远航、第一次遭遇台风……这些日记,见证了刘文强和战友们如何一次次战胜风浪,又随着这些风浪成长。日记写得多了,刘文强还尝试“以诗言志”,日记中不时穿插几首自己创作的诗词,比如“长啸如钟将深潜,海卷千雪,群鱼惧惊惮。”这些诗词,或许格律并不工整,但对于潜行于深海、坐卧“战鲸”的刘文强来说,“吟诗作赋”正是他排解孤寂的一种方式。

经本人同意,摘录推荐刘文强和牟永军两位潜艇兵的“骑鲸日记”,跟随他们的文字一起遥望深海,一窥潜艇兵与寂寞艰苦同行、勇闯远海大洋的心声。

(茆琳、董存金、解放军报记者杨明月推荐)

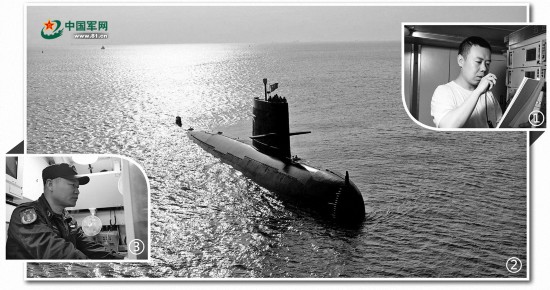

图①:刘文强在工作中。张利宁 摄

图②:北部战区海军某潜艇支队任务潜艇开展实战化训练。

图③:牟永军在工作中。茆琳 摄

出海·自豪

今天是第一次随艇出海的日子。

早上4点半,起床洗漱,准备出海物资。5时整,朝霞微红,我们集合上艇,备航备潜。上午7时,随着3声悠长的汽笛声,我们准时出发,向着预定的训练海域驶去。

出海前,我们上过潜艇进行训练,但是真正随潜艇出海,感受还是完全不同。潜艇空间狭小,虽然我已经足够“小心翼翼”,但因为潜艇不时随风浪晃动,一时脚步不稳,还是难免会磕碰到。

航渡过程中,最让我感慨的,是亲眼目睹指挥员下达口令后,各战位有条不紊完成响应动作的过程。真是应了那句话,“百人同擎一杆枪”,如果没有心有灵犀的默契,没有相互间的信任以及过硬的专业素质,是不可能将一艘潜艇操纵得游刃有余。

返航时,我爬上了舰桥。这是我第一次在海上遥望祖国海疆,心底油然而生一种自豪感。看啊,这里就是我作为一名军人、一名潜艇兵要守卫的地方。

远航·风景

远航前几天,我非常兴奋,一想到即将要去祖国更广阔的海域驰骋,心里就激动不已,总想着要在出航那天写一首诗,记录第一次远航的心情。

可是,现实与理想总是相隔十万八千里。出港后我们便遇到大风浪,潜艇剧烈晃动,晃得我大脑一片空白,所有灵感也瞬间消失。

为了防止呕吐,休息时我躺在床上一动不动,任凭肚子咕咕叫也不敢吃一点东西。第一天过去,我还能勉强支撑。到了第二天晚上,我浑身乏力、头昏脑涨。正赶上要送气象预报给指挥员,我只能强忍着恶心和饥饿,上了舰桥。

可能是潜艇晃动得太剧烈,再加上一直没有进食身体虚弱,我爬到升降口时两眼一黑,向后倒了过去,身边战友立刻将我扶起来。

我坐在舰桥上休息了一会儿。平时,我的岗位在艇内,和舰桥上的战友很少接触,没想到这次我看到难得一见的“风景”:负责瞭望警戒的战友,用保险绳把身体拴在栏杆上,浑身被海浪浇了个透。以前我就听说他们在舰桥上执勤很不容易,夏天皮肤晒到脱皮,冬天要穿着护膝和棉服。这次亲眼看见,我不禁心生敬佩之情。与他们相比,我的岗位算得上舒适了。

能和这样一群可敬可爱的战友共同战斗,我还有什么可抱怨的?

台风·战斗

虽然天气预报说附近有台风警报,但这几天海上一直风平浪静。大家都开玩笑说:“台风知道我们来,给我们‘让道’了。”没想到,没过多久潜艇就开始剧烈晃动。政委做了抗风浪动员,大家迅速做好活动物品固定,每个人都严阵以待。

半夜,台风果然来了,天气预报说浪高七八米。我晃得睡不着,抓紧床链才能保证不被甩出去。既然躺也躺不住,我索性起身,踉踉跄跄走向通信室。

风浪太大,好几次呕吐物都到了嗓子眼,硬是让我咽了下去。在通信室,我看到技师刘建涛把自己绑在座位上,眼眶不禁有些湿润。刘技师告诉我,刚接到上级指示,命令我们延迟两天靠港。

风浪越来越大,大家见了面,都相互鼓励:“顶住,这才是大风浪!”一些不晕船的同志,主动把食物送到各个战位,鼓励大家再晕也要吃饭。很多人都是吐了吃、吃了再吐,心里都盼着靠港那一天。

台风终于过去,一切归于平静。进港时,广播里传来《渴望光荣》的旋律:“我的心,你的梦,我们渴望的光荣,是昂首征服每一个巅峰……”我知道,这次战斗过后,下一次遇到台风,我们会更加勇敢。

(摘自刘文强的日记,内容有删减)

挂念·后盾

每次远航,我最担心的就是家人,老人年纪大,孩子还小。没想到,担心的事还是发生了。

前几天刚上岸,我就接到领导的电话。领导告诉我,我的孩子确诊了川崎病,单位已经派人到我家里,帮忙协调让孩子住了院,后续会继续关注孩子的病情,让我不要过于担心。

川崎病,我之前从未听说过。我赶忙给妻子打去视频电话,看到她一直在抹眼泪,儿子躺在病床上输液,我却与他们相隔千里,什么都做不了,心也跟着针扎似的疼。了解到川崎病不算疑难杂症,治愈后定期检查即可,我的心里才安稳点。

妻子告诉我,我不在的这段时间,单位领导和战友忙前忙后,一定要记得谢谢他们。得知我的儿子生病,很多战友都来安慰开导我。其实,我心里明白,我们潜艇兵就是这样,不能经常陪在家人身边,随时“打起背囊就出发”。而那群在身后支持我们的人,就是我们坚实的后盾。

六一·礼物

今天是5月份的最后一天,明天就是“六一”国际儿童节。唉,出发前忘记给儿子买礼物,也不知道小家伙会不会埋怨我,只能对他说声“对不起”,回家后再补偿他吧。

前几天,吴参谋问我:“永军,你出海这么辛苦,孩子知道吗?”我说,他只知道我在工作,不能陪他,其他的都不清楚。

“应该给孩子讲一讲,让他知道你为什么出海。孩子大了,会慢慢理解你。”吴参谋说。是啊,也许应该告诉他,可知道了又有什么用,他没准还会担心。算了,还是让他无忧无虑、健康快乐地成长吧。

想儿子了,可能是快回家了,想得厉害。

选择·答案

是否选择留队,是我又一次面临的选择。我犹豫了很久,虽然很热爱这身“海军蓝”,但如果继续留队,意味着接下来的日子依然很难照顾到家庭。

和家人交流后,双方老人都支持我留队。“你就在部队好好干,家里有我。”在老人的开导下,妻子还是决定全力支持我的工作,她把工作辞了,家也搬到单位驻地。农活不忙的时候,岳父岳母会过来照看孩子。我真心感谢他们,支撑我的军旅梦的,是整个大家庭的默默付出。

其实,这么多年,由于保密要求,家人对我的工作内容几乎一无所知。如同他们怕我担心不跟我诉苦一样,我也从来不向他们提及工作中的辛劳。单位组织过家属到艇上参观的活动,我没让家人来过,怕他们看到我真实生活的狭小空间。父亲提过许多次,说想到艇上看看,我每次都告诉他,等我退休,退休了一定带他去看。

如今,我没什么后顾之忧,能做的就是把事业干好,争取一直干到退休。

(摘自牟永军的日记,内容有删减)

制图:扈 硕

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量