天山腳下“一家人”

——新疆軍區某基地某保障隊服務駐地少數民族牧民記事

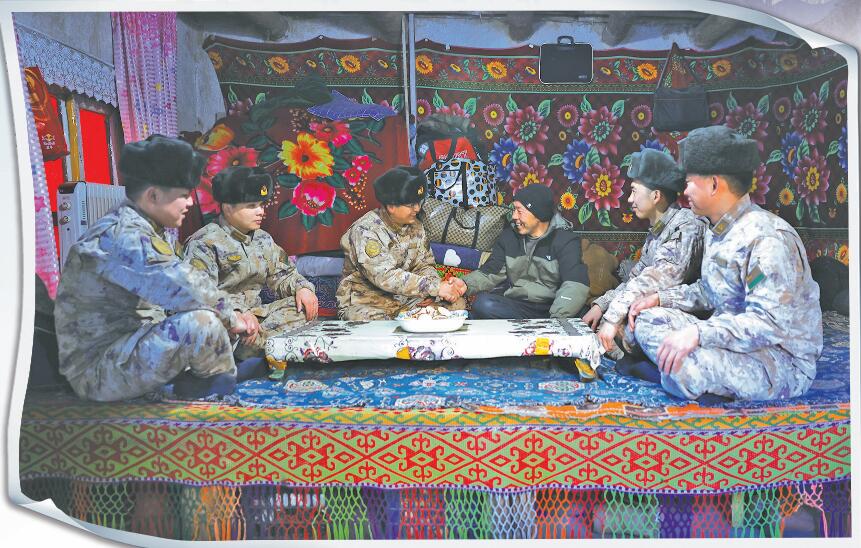

2025年1月11日,新疆軍區某基地某保障隊“愛心服務隊”官兵到牧民家中走訪。

“愛心服務隊”官兵在走訪路上。

極目遠眺,冰川潔白晶瑩,狀如刀劈斧鑿。烏魯木齊河已結冰,倒映著斑駁山影。山河之間,是被積雪覆蓋的綿延草場。

壯美山川,是哈薩克族牧民世代生活的家園,也是人民子弟兵接力守護的大好河山。1984年,新疆軍區某基地某保障隊的前身部隊進駐這裡,與牧區數十戶哈薩克族牧民比鄰而居。40多年來,官兵與牧民生活在同一片土地,守望相助,成為天山腳下的“一家人”。

近年來,為更好服務駐地牧民,保障隊為附近7個牧區及5戶零散牧民開通“愛心熱線”,並組建“愛心服務隊”,定期到牧民家中開展宣講、巡診、維修等幫扶活動,“一家人”的感情愈加親密。

“用牧民的話講牧民關心的事”

“艾力,你回來啦!”

牧區哈薩克族青年艾孜熱提艾力·艾德力,在新疆農業大學讀大二。1月11日,艾力放寒假剛剛回到家,保障隊“愛心服務隊”成員、哈薩克族戰士地力亞爾·吐達洪就來到他家中拜訪。

“上次來的時候,艾德力·海薩大叔特意向我們咨詢現在參軍入伍的政策。叔叔阿姨讓我等你放假回來,再好好跟你講講。”地力亞爾·吐達洪和艾力說。

“這段時間,好幾家牧民都向我們咨詢征兵政策。”地力亞爾·吐達洪說,牧區四面環山,距離市區上百公裡,牧民90%以上為哈薩克族。上了年紀的牧民中,很多人漢語水平一般,對相關政策了解不全面。

2019年,該保障隊在前身部隊幫扶小分隊的基礎上,遴選一批政治覺悟高、理論知識豐富、表達能力強的官兵,組建“愛心服務隊”。為提高宣講質效,他們特意吸納哈薩克族、維吾爾族官兵加入隊伍,用少數民族語言進行宣講。“用牧民的話講牧民關心的事,大家才能聽懂,願意聽。”保障隊干事龍浩然說。

為拉近和少數民族牧民的關系,服務隊還請哈薩克族戰士在營區開設“哈語小課堂”,並組織服務隊成員學習少數民族語言,力求成員走進牧民氈房都能和牧民說上“一家話”。

這幾年,服務隊結合牧區實際情況和牧民需求,圍繞鄉村振興戰略、綠色發展理念等主題策劃了一系列宣講活動。駐地少數民族群眾多數以放牧牛羊為生,“愛心服務隊”官兵還請來養殖專家,對牧民進行科技養殖輔導。

“有段時間,我家牛羊病死率偏高。服務隊同志走訪得知后,不僅協調獸醫來治療,還請專家給我講解牲畜疾病預防方法,幫我挽回了不少損失。”牧民胡爾曼巴依說。

“‘兵親戚’熱心又懂技術,幫了我們不少忙。我和哈薩克族的戰士聊過,現在政策好,我也想送兒子去部隊當兵鍛煉。”艾德力大叔說。

“同在天山下,再遠都是‘鄰居’”

“您把左手自然放平……”保障隊衛生員、“愛心服務隊”成員陳博俯下身,將血壓計臂帶套在63歲的牧民木拉提·拜克力左臂上,認真觀察著血壓計的顯示屏,並給出專業建議:“要注意飲食清淡,少油少鹽。”

“很多牧民家裡老人都有慢性病。”陳博說,因為牧區周邊暫無醫療機構,保障隊抽調醫療骨干加入“愛心服務隊”,定期到牧區巡診。部分定居牧民家中水電暖設備常年缺少維護,保障隊又吸納維修、心理等專業骨干加入,為牧民排憂解難。

“牧民居住分散,需求多樣,因此服務隊一直在拓展職能,增強服務群眾的能力。”保障隊干部趙月華說,部隊長期駐扎在牧區,了解牧區情況,開展幫扶具有先天優勢。

趙月華告訴筆者,部隊駐地附近有7個牧區及5戶零散牧民,幫扶之初,牧民家牲畜走失的情況時有發生。有一次,牧民亞森家的幾隻羊走失,他的兒子去尋找,直到深夜還未返家。亞森向保障隊求助,保障隊官兵連夜出動,終於在一處山坳找到迷失方向的少年。

為減少此類情況發生,保障隊黨委研究后升級監控系統,並增設兩架便攜式巡邏無人機,助力牧民插上“智能管牧”的翅膀。

“修好了!”隨著保障隊水電工李斌的話音,氈房內的牧民合上電源開關,屋內瞬間燈火通明。

“這幾年牧民富起來了,不少開上了汽車、添了新家電,但牧區用電受自然環境影響較大,電器和用電線路需要經常維護。”李斌在這次服務活動中發現一些常見安全隱患,並指導牧民逐個排查。“從保障隊到最遠的一戶牧民家,開車要走2個小時,但我們開展服務活動一定都會去到。同在天山下,再遠都是‘鄰居’。”李斌說。

“凝聚成小家,才能更好守護大家”

“趙叔叔,你們來啦!快進來坐,剛好讓我幫你們檢修一下車子。”車開到牧民亞森家的房前,一位哈薩克族青年熱情地走上前來。

攔車青年是牧民亞森的兒子哈依爾別克——當年,15歲的哈依爾別克尋找走失的羊時受困,所幸被保障隊官兵找到。

如今,哈依爾別克學了一手汽車修理技術,在牧區周邊的汽修所任職。牧區道路為砂石路面,對車輛輪胎磨損較大,易出現故障。每當有部隊車輛經過,哈依爾別克都十分注意車況。

“服務隊常去走訪,和牧民們很熟悉。在巡邏、防控等方面,牧民時常為我們提供信息,織密了防控網絡。”趙月華說。

保障隊地處深山,不時有野生動物闖入,威脅到牧民、官兵人身安全。周邊環境秀麗,偶有自駕游或徒步登山游客誤入軍事管理區。牧民零散分布在周邊的家,就如同編外“哨所”。服務隊成員告訴筆者,這幾年夏季,白天在山上放牧、晚上在背風處休息的牧民多次遇到誤入軍事管理區的游客,並將他們帶到保障隊接受官兵的檢查與勸返﹔遇到野豬、狼等野獸出現在保障隊營區周邊時,他們也會提醒官兵做好防備。

開展服務活動歸來,適逢開飯時間。陳博介紹,保障隊食堂的“特色菜”就是抓飯、烤包子、油香等少數民族美食。

“我們食堂的新疆菜絕對正宗。”保障隊炊事班成員一級上士李亞運自豪地說,好幾位服務隊幫助過的牧民為了表達謝意,特意來營區教授民族特色菜制作方法。“前年有位炊事員退役回鄉后,開了家新疆風味餐館,生意還挺紅火。”李亞運說。

說一家話、吃一家飯、進一家門——這個“家”,既見証各民族間的互助友誼,亦凝結著堅如磐石的軍民團結。

“軍民在這裡凝聚成小家,才能更好共同守護祖國這個大家。”趙月華說,“在天山腳下,我們和牧民就是一家人。”(張動動 滿銀德 盧偉杰)

供圖:鄭小五、王 暢

圖片設計:扈 碩

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量