【网络媒体走转改】

红军长征路沿线干群脱贫致富纷出招【3】

湘黔等地红色旅游、乡村旅游、民俗旅游倍受青睐

十八洞村78岁的施成富老人特意将自己脱落多年的牙齿给补上,许多以往吃不了的东西现在都能吃,用他的话说就是,“日子越过越好,镶上假牙好‘享福’。”

在湖南花垣县十八洞村,这个曾经的苗族聚居贫困村变成远近闻名的“旅游村”。

2013年11月3日,习近平总书记来到十八洞村考察,在此作出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。

“总书记视察过的光环是压力,更是动力。”村支书龚海华说,作为总书记首次提出“精准扶贫”的所在地,十八洞必须在精准扶贫工作机制上率先探路。

如何选择产业?抬头是山,低头也是山,利用得天独厚的自然景观优势和独具特色的民俗民风,十八洞成立了乡村游苗寨文化传媒有限责任公司,还帮助包括施成富在内的贫困户办起了几家农家乐,大力发展乡村旅游。成立了十八洞村苗汉子果业有限责任公司,进行猕猴桃产业开发。

旅游经济发展得热火朝天,猕猴桃长势正好,特色种植业、养殖业初具规模,劳务经济已经起步,最近还在开发电商扶贫……六大产业齐发力,十八洞村,已有269个贫困人口摘下贫困帽。

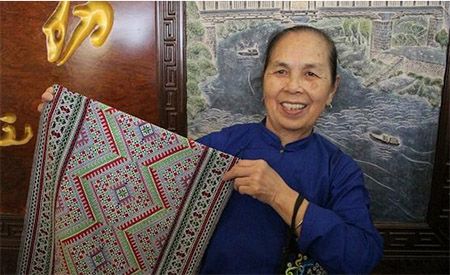

通道织娘石培云展示侗锦。

而湖南通道县则将丰富的红色旅游景观、秀美的自然风光和独具特色的民俗文化结合,推动基础设施建设,吸引不少游客前来观光。

侗族的传统手工艺品侗锦也由此打开了市场。“以前游客少,再好的工艺品也卖不出去,织出来的侗锦只能自己用。”织娘石培云说,“现在游客多了,侗锦也有了专卖店,织出来的侗锦有公司进行收购,一年能赚四五万元。”

游客逐渐增多,皇都侗文化村歌舞团的团长欧俊楼也开始忙碌起来,原本每星期一场的表演变成了每天两场,还座无虚席,欧俊楼不得不扩张场地,设计新的表演曲目。

在贵州黎平县,肇兴是全国最大的侗族村寨,在这里居住着6000多侗族同胞。通过发展特色民族文化的乡村旅游,肇兴实现了旅游产业的率先突破,2015年肇兴景区门票收入达780余万元,比2014年翻一番,让肇兴实现了由借“地”吃饭到靠“景”吃饭的转变。

肇兴侗寨不仅是鼓楼之乡,而且是歌舞之乡,寨上有侗歌队、侗戏班,这些民族文化资源,是肇兴发展旅游业的宝贵财富。

为了让侗族大歌和民族风情之花常开不谢,并更好地迎合贵广高铁经济圈发展需要,黎平开展了对民族文化的发掘、保护和传承工作。该县有多位“国家级非物质文化遗产传承人,这些传承人通过制作民族工艺品,实现了自己的发家致富梦。

马咀村夜景。

陕西铜川市马咀村已发展成为关中地区乡村游的一颗“新星”。

马咀村地处铜川市耀州区石柱乡西南部,距耀州区14公里,全村92户372人。2008年以前,马咀村的老百姓住在沟畔上,在国家移民搬迁政策下,马咀村的村民从沟畔搬到现在的居住地。

2014年,村支书李云南带领马咀村村民开始美丽乡村建设升级版,发展乡村旅游。

最终,李云南和村民决定将马咀村打造成简欧式风情小镇,“搬迁时我们建的房子有点欧式风格,再加上每个房子的标准都差不多,最后决定建成欧洲风情小镇,但考虑到我们资金,还是以简欧式为主。”

马咀村的欧洲风情小镇2014年动工,到2015年“五一”假期试运营,马咀村别样的“乡村游”受到游客青睐。李云南介绍,从试运营到2015年年底,马咀村共接待游客30多万人,2016年“五一”假期到端午,接待游客十多万人。

马咀村,这个昔日既没有历史名人加持,又没有古迹可寻的小村庄,用全新的创意摆脱“标配”套路,为大家带来不一样的“乡村游”。

|  |

分享让更多人看到

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量