武警工程大學組織紅色故事講解大賽——

“英雄從未走遠,就在我們心間”

武警工程大學紅色故事講解大賽,學員創作演繹《深海的承諾》節目,講述黃旭華院士的故事。

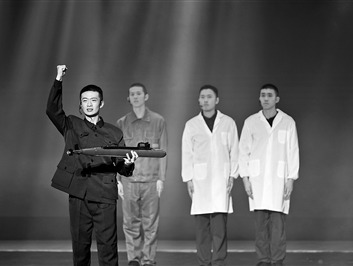

《洪峰下的脊梁》節目中,學員用幕布劇形式致敬抗洪英雄李向群。

節目中,一名學員庄嚴宣誓。李金秋攝

春風拂面,楊柳依依。初春時節,古都西安萬物萌發,一派生機盎然的景象。武警工程大學校園裡,一場別開生面的紅色故事講解大賽正在進行。

“彈盡糧絕,楊靖宇戰斗到最后一刻﹔董存瑞托舉起炸藥包,舍身炸掉了敵人的碉堡……這些英雄先烈,用自己的血肉之軀鋪就了一條條勝利之路。”學員劉明宇和隊友在台上動情演繹,用精心編排的節目《英雄歸來》帶領觀眾穿越時空,感悟先輩精神。

動人的故事,真摯的情感。學員們化身“播火者”,把英雄故事傳遍校園每個角落,讓理想和信念在新一代青年心中牢牢扎根。

那一刻,我好像變成了“你”

暴雨肆虐,洪水滔天。黑暗中,一艘艘沖鋒舟在“驚濤駭浪”中時隱時現、飄搖前行,抗洪官兵努力搜索著受災群眾。大堤上,一個迷彩身影不停奔波,肩扛沙袋,奮力搶險……

武警工程大學紅色故事講解大賽上的這一幕,令全體觀眾動容。舞台中央,迎著“洪峰”奮勇前進的是學員彭躍珩——抗洪英雄李向群的飾演者。為了更真實地展現那段動人心魄的歷史,彭躍珩和隊友將英雄的故事改編成了節目《洪峰下的脊梁》。

“小時候,我就聽媽媽講李向群哥哥的故事。”團隊中的來子昂,來自李向群所在部隊救援過的地區,他說,“其實抗洪搶險犧牲之前,李向群就有過舍己為人的舉動。”

為了能把英雄的故事講好,來子昂寒假時專門走訪了當年的受災群眾,還到湖北省公安縣查閱縣志。細心的來子昂發現,縣志中清晰地記錄著,李向群在入伍之前就曾救起過一位意外落水的男童。見義勇為、英勇無畏的基因,一直流淌在李向群的血液中。

“他犧牲之前發著高燒,幾度昏迷,部隊領導命令他撤下來接受治療,他卻堅持要返回一線。”每次提起李向群,來子昂都會鼻尖一酸。

了解英雄的故事后,如何在舞台上還原當時的情景,又成了新的挑戰。

這時,學員董子豪提出的建議,讓人眼前一亮:“咱們用幕布劇來展現這一段吧。”

董子豪的創意來自中華傳統文化中的皮影戲。從小就接觸過皮影戲表演的他,將幕布之后的皮影變成了真人,用生動的表演形式配以緊張震撼的背景音樂和舞台燈光,將李向群在抗洪一線的英勇事跡呈現出來。

有了合適的表現形式,更重要的是理解英雄故事的精神內核。

前不久,學員隊組織強訓。訓練中突然下起了大雨,彭躍珩和戰友們在冰冷的雨水中練習低姿匍匐。

“那種刺骨的寒冷,讓我一下子想到了李向群。”彭躍珩說。他一邊在腦海中回想著抗洪戰士們背著沙袋、堅守大堤的身影,一邊在泥濘中艱難地匍匐向前。暴雨沖刷下,他仿佛真的變成了李向群。

這次參演經歷,讓學員們對人民子弟兵的職責有了更深的認識。

“軍人就是要守護祖國安寧與人民幸福,李向群用生命踐行了自己的諾言,也讓我更加深刻地認識到了肩上的責任。”學員李欣澤說。

傳頌英雄的故事,感念英雄的精神。帶著對軍人使命與擔當的領悟,學員們更加刻苦地投入學習和訓練。

不忘來路,用熱血青春詮釋信仰

接到大學即將舉辦紅色故事講解大賽的通知后,學員方林霄躍躍欲試,但不知如何入手。

正巧,那幾天大學“鑄盾”電影院播放了紅色電影《狼牙山五壯士》。英雄先輩們的那一躍,令方林霄內心久久不能平靜。於是,他將“生命的價值與信仰的力量”確定為參賽選題。

方林霄與隊友一邊翻閱史料,一邊排演節目。然而,排練過程中,他們總感覺舍身跳崖的那一幕缺少了點意思。

“在平地上排練,始終沒有那種緊張感,所以演繹時的表情不自然,動作也顯得很僵硬。”方林霄找出原因。

“不如我們也找一處高地,切身體驗一下當時的情景。”一名隊友建議道。

於是,方林霄和隊友在駐地周圍找到了一棟高樓,在樓頂排練。站在高處,方林霄感受到身體自然而然的恐懼。與此同時,他也深刻體會到革命先輩那義無反顧縱身一躍的背后,是信仰支撐的精神力量。

被革命先輩的大無畏精神震撼的方林霄,沉浸在對英雄故事的講述中。

“同志們,我們是有骨氣的中國人,我們是共產黨員,為祖國、為人民犧牲是光榮的。同志們,跟我來!”面對黑壓壓的“敵人”,方林霄向自己的戰友振臂高呼,口中的台詞,也是他作為一名新時代革命軍人喊出的誓言。

台下,即將畢業的大四學員於凱看紅了眼眶。“先輩們的選擇是對黨員初心與使命的堅守,也是對軍人職責與擔當的詮釋。作為一名黨員、一名軍人,我要向他們學習,到祖國最需要的地方奉獻青春和熱血。”本就志願赴邊的他,更加堅定了自己的信念。

此次紅色故事講解大賽,學員張芯月和隊友根據革命時期密碼工作者的事跡創作了節目《較量》。作為唯一全員都是研究生的參賽隊伍,她們的登場格外吸引大家的目光。

“研究生作為黨和國家的高素質人才群體,更要帶頭講好紅色故事。有了紅色的根,才能把穩科研的方向。”張芯月是這樣說的,也是這樣做的。

在准備《較量》這個節目時,先輩李白的故事讓張芯月痛惜不已——抗日戰爭期間,李白作為我黨的地下工作者,多次利用電台向黨中央傳遞重要情報。不幸的是,他因電台信號頻次被敵人監測而暴露了位置。“如果當時的設備更加先進,就能減少很多人的犧牲。”她說。

在先輩舍生忘死、甘於奉獻的精神感召下,張芯月和隊友發奮圖強,選擇了某技術作為科研方向,一頭扎進實驗室。然而,科研之路注定不會一帆風順。系統崩潰、代碼漏洞、故障頻出……一個難題解決了,新的難題又出現了。

一次次研討到深夜,一遍遍反復調試參數。終於,張芯月團隊不僅成功攻克了難題,更在全國大學生信息安全競賽中獲得一等獎。

“未來的日子,我們要繼續努力創新,讓密碼人的精神變成‘永不消逝的電波’,將偉大事業進行到底。”張芯月說。

心懷夢想,跑好自己這一棒

走出紅色故事講解大賽現場,學員楊時裡依舊沉浸在激動的情緒中。從最開始的“頭腦風暴”到歷史資料搜集,從研究人物特點到反復排練修改,再到最后的登台表演,他似乎與主人公一同走過了一段不平凡的人生。

“一開始對黃旭華院士的了解,僅僅局限於他是‘中國核潛艇之父’並被授予‘共和國勛章’,對其他的事情知之甚少。”作為《深海的承諾》節目負責人,楊時裡坦言。

在搜集資料的過程中,黃旭華的形象在楊時裡心中漸漸清晰起來,這也讓他對節目效果充滿了信心。

然而排演期間,黃院士辭世的消息,讓楊時裡與隊員們悲痛不已。

“英雄已逝,但黃院士為黨和人民的事業隱姓埋名、甘於奉獻的精神必將流芳百世。”平復了悲傷的情緒,楊時裡和隊友們決心要把黃院士的故事講好。

要講好故事,就要真正領悟英雄精神的內涵,並落實到實際行動中去。

去年,楊時裡因為參加了保障任務,導致假期未能回家探親,情緒有些低落。了解到黃院士為了研制我國的核潛艇,離鄉舍家數十載的感人事跡后,敬仰之情油然而生。

“我對‘一家不圓,隻為萬家團圓’有了更深的理解,以后也將更加嚴格要求自己,為強軍事業貢獻力量。”楊時裡說。

學員柯博達同樣深受觸動。

從大一開始,體能就是柯博達進步路上的一隻“攔路虎”。因為一段時間成績提高不明顯,他對於克服體能短板信心不足。在學習了黃院士的事跡后,柯博達慢慢改變了自己的想法。

“在那個‘一窮二白’的年代,黃院士和團隊成員先后攻克了‘技術難’‘計算難’等多重關卡,最終造出中國第一代核潛艇。我相信只要堅決不放棄,自己也能攻克體能關。”柯博達調整了訓練計劃,每天督促自己按高標准完成。

有人堅守在祖國的深海,也有人默默守衛著遙遠的邊疆。來自烏魯木齊校區的楊林團隊,帶來了節目《永遠的帕米爾雄鷹》,深情講述了“不能讓界碑移動哪怕一絲一毫”的感人故事。

“他們守衛著邊疆,用一代代人的生命交接著‘護邊人’的接力棒。”楊林深情講述著塔吉克族護邊員忠誠守邊的故事。

“37年行程3萬余公裡,這裡沒有平地,每次巡邊都要翻越8座海拔5000米以上的高山,蹚過80多條冰河……”每次講到這裡,楊林的心頭都會充滿感動。

“遙遠的地方需要更多關注,畢業后我想和他們一起去守衛邊防。”楊林看向遠處,眼中泛起了光。

用紅色故事感動他人,用英雄精神鼓舞自己,很多學員都像楊時裡、楊林一樣悄然發生著改變。和先輩一樣心懷偉大事業、偉大夢想,他們握緊了自己手中的接力棒,奮力向前奔跑。

“無論是黨的創新理論宣講,還是大思政育人格局的構建,最根本的還是要抓住學員的心。讓青年學員演繹英雄故事,在表演中教育自己感染他人,不失為一種有益的嘗試和探索。”負責此次賽事的政治工作處干事豆媛說。

“英雄從未走遠,就在我們心間。”在這個春天,伴隨著柳芽吐綠、花蕊綻放,一個個用真情講述的英雄故事,如同一粒粒種子,在軍校校園裡生根發芽。(許鵬韜、雷鳴、李智)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量