1.005毫米:一枚量塊見証匠心傳承

222

222

海軍某試驗艦中心一級上士張慶山(右二)為戰友們講解裝備狀態情況測量方法。

一級軍士長趙三雷(左)與張慶山探討鉗工工藝。

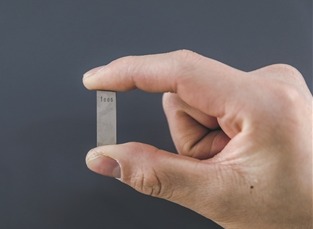

1.005毫米量塊展示。

隨著一聲清脆的哨音,比武正式拉開序幕。

這是海軍某試驗艦中心組織的一場艦員維修技能競賽性考核。考核場地內,各類待修裝備整齊排列,在燈光下閃著金屬的光澤。

瞬間,整個場地機器轟鳴,火花四濺。賽場上,選手們全神貫注,定位故障、換件修理、聯調聯試接續展開,氣氛緊張。

此次比武的負責人、一級上士張慶山氣定神閑地立在一旁,與場內的緊張氣氛形成反差。

37歲的張慶山,是該中心“軍士技能大師工作室”首席軍士,也是全國第二屆“匠心杯”裝備維修職業技能競賽“裝配鉗工”專業冠軍。

裝備維修保障,是裝備全壽命管理的關鍵一環。開展艦員維修技能競賽性考核,是強化艦艇保障能力的重要手段。

比武動員中,張慶山說:“作為艦艇的‘家庭醫生’,我們的每一次維修,都關乎試訓任務能否圓滿完成﹔任何一個失誤,都可能成為決定戰爭勝負的‘馬蹄鐵’。”

作為“大師傅”,隻有過硬的本領,是遠遠不夠的,更重要的是帶出更多“好徒弟”。讓廣大年輕軍士直接走上試訓場,為戰場打贏培養更多保障人才,是該中心黨委建立“艦員維修技能訓練中心”的初衷。

當張慶山沉靜的目光掠過現場,與一級軍士長趙三雷的目光相遇,兩人相視一笑。

作為張慶山的師傅,趙三雷微微點頭,對這個眼神心領神會:這支部隊專業軍士的“匠人”精神,將由這些年輕人接力傳承。

規定2.5小時完成的作品竟用了8小時——

“漫長的精進之路,下笨功夫是唯一‘捷徑’”

鉗工,是機械制造領域不可或缺的金屬加工技術,素有機械加工“母工種”的美譽,其手工精細操作,至今仍無法被機械完全取代。

在艦艇維修保障中,鉗工是“精准修復、應急處置”的核心環節,也是保証艦艇作戰能力的關鍵技術之一。

走進海軍某試驗艦中心“軍士技能大師工作室”,筆者被滿牆的照片所吸引。其中一張照片裡,張慶山倚坐在艦艇主機旁,愁容滿面。這張拍攝於10年前的照片,對他而言,有著特殊的意義。

那年中秋節,正在執行任務的某艦艇3號主機突發停車,無法重新啟動,無奈之下只能“瘸腿”駛回母港。

接到排除故障的任務后,張慶山第一時間趕赴現場。經過檢查,他篤定地說:“是配氣出了問題,需要對配氣系統進行全面檢查。”

誰知,時任業務長卻質疑張慶山的實力:“配氣檢查這麼復雜,還是把你師傅趙三雷叫來吧!”

“相信我,保証完成任務。”張慶山手中握著一個薄薄的量塊,自信地說。

量塊,是一種具有極高精度的標准計量器具,好比鉗工的“眼睛”和“標尺”。它將抽象的尺寸標准轉化為可觸摸的實體基准,是鉗工技師在機械加工領域實現“毫米級”乃至“微米級”精度的物質支撐。

師傅趙三雷傳給張慶山一身本領的同時,也把一個精巧的金屬量塊送給他,希望他堅持傳承“匠心”,百尺竿頭更進一步。

隨著時間一分一秒流逝,張慶山的眉頭越皺越緊。仔細檢查過每一處細節后,他發現,配氣系統所有數據參數竟然全部符合標准。

“問題到底出在哪裡?”陷入迷茫的張慶山皺起眉頭,倚靠在主機上,再次拿出兜裡那個小小的量塊。他一邊用指腹輕輕摩挲量塊,一邊靜下心來,按照系統的圖紙在腦海裡“篩”每一個細節。負責記錄裝備維修過程的一位戰友,不經意間用相機定格了這一幕。

突然,張慶山猛然起身:“是中間扇形齒輪的問題!”經過20多個小時不停歇的努力,損壞的齒輪被更換。

“啟機!”伴隨機電長一聲令下,主機悅耳的轟鳴聲驟然響起。走出主機艙,張慶山滿身疲憊卻一身輕鬆。

在張慶山的操作台上,扳手、鉗子等工具按型號、規格從大到小一字排開,井然有序。趙三雷告訴筆者:“無論做什麼事,慶山都追求完美。正是這種愛較真的性子,讓他在大事面前靜得下心,穩得住神。”

張慶山創造的一個紀錄,該中心至今仍無人打破——

那年,海上陣風8級,一艘橫搖超過30度的導彈快艇,因為柴油機某零件損壞,導致主機停機。當時,隨艇並沒有原裝配件,這讓在場的維修團隊犯了難。就在業務長准備放棄時,張慶山說:“沒有配件,那就手工修好它。”

電焊焊接、銼刀手工銼削、千分尺精密測量,張慶山12小時不眠不休,最終靠毫米級的加工精度,修好了配件,讓快艇及時恢復動力。從此以后,戰友們送給張慶山一個“雅號”:海上微雕師。

仔細觀察張慶山的操作台,筆者發現角落處放著一個精致的整理箱,箱子裡存放著他入伍以來獲得的榮譽獎牌和証書。其中,一塊馬拉鬆完賽獎牌引起筆者的好奇。張慶山喜歡跑步,他說:“克服困難和跑馬拉鬆一樣,只要堅持總能到達終點。”

2024年,全國第二屆“匠心杯”裝備維修職業技能競賽拉開帷幕。這場由軍地聯合舉辦的職業技能大賽,是裝備維修領域規模最大、水平最高、覆蓋面最廣的競賽。

張慶山興奮不已,果斷報名。預選賽如期舉行,他不負眾望,在比賽中用時最短、完成質量最高,最終以總成績第一的名次,進入集訓隊。

在集訓隊進行封閉式訓練時,張慶山險遭“滑鐵盧”。他最引以為傲的,就是自己的手工制作技術。當他滿懷信心地完成一件精美的手工作品時,愕然發現,時間已然過去8個小時,而比賽規定要在2.5小時內完成。

這個成績,將張慶山的驕傲與自信一掃而光。集訓隊採取淘汰制,隻有最強的選手可以代表海軍參賽,與軍內外各路高手對決。

“努力了這麼久,就這樣回去,對得起師傅、對得起自己嗎?”張慶山緊緊握住那枚小小的量塊,在內心深處反復問自己。

師傅早已用行動告訴他,鉗工技術的精進之路,從無捷徑可尋,唯有日復一日的堅守與沉澱,才能登峰造極。

“漫長的精進之路,下笨功夫是唯一‘捷徑’”。張慶山開始不分晝夜地練習,早飯時從食堂帶幾個饅頭,中午就著開水就算解決了一頓飯。手一次次被磨出血泡,他便用針頭扎破,纏上紗布再繼續練。不知不覺,他的功夫又精進了一層。

“看著你訓練時那股拼命的勁頭,我就知道你能贏!輸給你,我心服口服。”集訓隊一名戰友由衷地對張慶山說。

去年9月,162名來自陸軍、海軍、空軍、火箭軍部隊一線的裝備維修官兵和各軍種裝備修理工廠、中國兵器工業集團有限公司的技術技能人才,亮相“匠心杯”裝備維修職業技能競賽。張慶山沉著冷靜,游刃有余。在屬於鉗工技師的“華山論劍”中,他以近乎完美的表現,奪得專業冠軍。

任務失敗,源於研磨平面誤差超過正負0.01毫米——

“0.005毫米,記住這個精度,總有一天你能達到”

在該中心,所有艦艇主機兵見到一級軍士長趙三雷,都會由衷地喊一聲“師傅”。

在這些主機兵中,流傳著一句充滿敬意的話:“在這裡,你必須記住‘趙三雷’這個名字。”

作為專業大拿,趙三雷對全中心各類艦艇的主副機工作原理、技術性能和故障原因,皆能做到“一口清”“一摸准”,更重要的是,他傾囊相授帶出了張慶山等一眾出類拔萃的徒弟。

18年前的一次座談會上,初出茅廬的新兵張慶山直言:“我的夢想是考軍校、當軍官。”

趙三雷早就注意到這個年輕小伙,他渾身透著沖勁與朝氣,恰似當年的自己。

然而,接連兩次考軍校失利,不但挫傷了張慶山的銳氣,也擊垮了他的身體。因為巨大的心理壓力,他一度患上了嚴重的皮膚病。

出院后,張慶山不忍再看鏡子裡的自己,變得敏感自卑、一蹶不振。與其他戰友的噓寒問暖不同,趙三雷並沒有把張慶山當成一名需要關心的“病人”。

“張慶山,把頭抬起來!你不是一個病人,你是一個戰士!”師傅陡然提高的音量,如同一聲驚雷,在張慶山心裡炸響。

趙三雷用自己的方式,把張慶山推向了新的賽道。那天晚上,他們聊了很久,張慶山也重新認識了師傅。

趙三雷講到了自己第一次獨立維修的經歷。那次故障,涉及缸體研磨,精度要求極高,尤為考驗鉗工技術。

經過兩個多小時的手工研磨,他信心滿滿地將裝密封圈的缸套壓入缸體。壓力試驗開始,從0兆帕到0.1兆帕,一切正常。趙三雷嘴角的笑意明顯,滿臉喜悅地望向自己的師傅劉衛山。

壓力持續上升,0.2兆帕。“出現泄漏!”伴隨一個刺耳的響聲,趙三雷的第一次獨立修理以失敗告終。功虧一簣,原因是他研磨的平面誤差超過了正負0.01毫米。

劉衛山拍拍趙三雷的肩膀,接過他手裡的銼刀,親手開始研磨。望著師傅手中最終精度高達0.005毫米的零件,趙三雷眼裡充滿崇拜。

0.005毫米,這一精度精細到何種程度?它相當於一根頭發絲直徑的十五分之一。這是鉗工技師們心馳神往的技術巔峰。

偉大的作品,是靠堅持來完成的。劉衛山拿出一個小小的金屬塊,那是一枚厚度為1.005毫米的量塊。由於0.005毫米過於精細,難以制成量塊,於是便有了這個1.005毫米的量塊。

“0.005毫米,記住這個精度,總有一天你能達到。”劉衛山把這個量塊鄭重地放到趙三雷手上。

從此,趙三雷跟著師傅刻苦訓練,向著微米級的精度精進。誰知,一次修理任務中,趙三雷的右手食指不慎受傷,雖無大礙,可他心裡非常清楚,自己可能永遠也達不到0.005毫米的精度了。

也是那天晚上,趙三雷將量塊鄭重地遞到張慶山手中,正如當初師傅交給自己一樣。

趙三雷毫無保留地將自己的技術傾囊相授,張慶山則一心一意地跟著師傅學理論、鑽機艙、摸管路,業務水平逐步提升。

那年冬天,一艘導彈快艇主機突發故障,張慶山趕往維修。距離任務開始,僅剩不到24個小時,但具體故障點始終無法定位。

情急之下,只能請師傅出馬。趙三雷來到現場后,憑借多年的維修經驗,依據壓力表和主機啟動時的狀態,就判定了故障原因。

“主機需要出艙維修。”趙三雷一句話,讓原本嘈雜的主機艙瞬間安靜下來。

時任業務長緊張地問:“能確定故障原因嗎?主機出艙可不是小事。”

“非常確定,必須出艙!”趙三雷斬釘截鐵地說。主機出艙,一次須耗時十幾個小時,一旦維修失敗,勢必影響任務全局。

就在大家猶豫之際,趙三雷堅定的聲音再次響起:“相信我,保証完成任務。”

業務長同意了。“主機出艙!慶山,召集人員,准備工具。”趙三雷的聲音回蕩在主機艙內。

不久,維修任務按時順利完成。張慶山始終忘不了師傅那句堅定的“相信我”。這是能力、是擔當,更是師傅為他上的生動一課。

趙三雷有個習慣,每次工作結束都會把遇到的典型問題和解決辦法記錄下來。張慶山閑時最喜歡做的事,就是翻看師傅的工作筆記。

時間飛逝,張慶山如今已成長為一位獨當一面的大師傅,自己也開始帶徒弟。一天,他翻著師傅的筆記,一個想法突然冒出腦海:“能不能把這本工作記錄編成教材,供大家學習?”

明年,趙三雷就要退休了,他比任何人都盼望自己積累下的這些實戰保障經驗,能全部傳給年輕戰友。

征得師傅同意后,張慶山系統學習相關理論知識,結合自己的工作經驗,先后編修《艦艇柴油機故障匯編》《空壓機保養與維修手冊》《電氣焊維修技能》等10余份專業教材。

完成項目所用時間比專業組冠軍團隊快1個多小時——

“我想通過一些改變,為這支部隊留下更多財富”

“我師傅有一項‘特異功能’,想不想見識一下?”二級上士孫志斌把筆者拉到一邊,神秘地說。

隻見,孫志斌走到操作台前,開始進行電焊操作。站在工作室門外的張慶山突然開口喊道:“電弧拉得太高了!”

“怎麼樣,厲害吧!只要我們一出錯,無論師傅在哪裡,隻靠聲音就能第一時間指出來。”孫志斌滿臉驕傲地告訴筆者。

孫志斌是張慶山帶的第一批徒弟之一,悟性高、腦子活、動手能力強,但性格有點毛躁。

一次,孫志斌在排除故障時,不小心將一個墊片落在氣缸內,導致主機受損,相關部件全部更換。他羞愧地站到了張慶山面前。

“裝備修理如同精細復雜的外科手術。我們對待裝備,必須得像醫生對待病人生命那樣負責!”張慶山的話重重落在孫志斌的心上。

那一刻,孫志斌領悟到,師傅的成功源於對工作的無限熱愛和精益求精的堅持。

隨著海軍裝備發展,艦艇維修保障任務陡增。體系化培養艦員維修技能的想法在張慶山心中醞釀成形。

2021年,在機關的大力支持下,“艦員維修技能訓練中心”著手籌建。

“志斌,你負責訓練中心的培訓工作。”張慶山的這一安排,讓孫志斌始料未及。

“師傅,我能行嗎?”“怎麼不行?大膽去做!”

孫志斌堅定信心,帶領團隊不斷推演訓練方案、創新訓練方式、優化訓練流程、量化訓練效果。

然而,欲速則不達。一段時間后,團隊訓練成績進入瓶頸期。無奈之下,孫志斌找到師傅求助。張慶山並沒有告訴他如何提升訓練質效,而是給他講了那枚1.005毫米量塊的故事。

“現在,我把這個量塊交給你。”張慶山將量塊放到孫志斌的手中,正如當初趙三雷交給自己時一樣鄭重。

一位作家曾說:“花有花期,人有時運,要努力,但別著急,繁花似錦,碩果累累,都需要過程。”

孫志斌靜下心來,不再急切地追求訓練成績的提升,而是沉下心來研究技能。他大膽創新維修方法,提出“木棍盤車法”、活塞連杆拆裝等方法,並研制出柴油機轉運車、缸套拆裝壓入工具、高壓油泵拆裝扳手等專業工具。

在孫志斌帶領下,目前,維修團隊完成“艦船裝備野戰綜合搶修”這一項目所用時間,甚至比“匠心杯”的專業組冠軍團隊快1個多小時。

去年,“艦員維修技能訓練中心”全面升級,同時也迎來新任務。為滿足職業技能鑒定需求,推行保障人員“持証上崗”制度,張慶山根據上級要求,帶領孫志斌向職業技能鑒定工作發起沖鋒。

經過不斷努力,“艦員維修技能訓練中心”進一步具備了海軍艦船裝備技術保障專業6個工種共17個專業方向的人才體系培養鑒定能力,形成了“多維培養+精准問效”的人才培養體系閉環。

與此同時,該中心根據上級有關軍士培養的總體方案,籌備“軍士技能大師工作室”,傳承精湛技藝、推動技術創新,加大力度培養更多具有絕技絕活的高技能人才。

作為工作室的首席軍士,張慶山奮力完成轉型的同時,帶領團隊齊心協力、共闖難關。

以前,張慶山總說:“我就是個普通的兵,我能做的就是用一輩子把一件事做到極致。”如今,他又有了新想法:“我想通過一些改變,為這支部隊留下更多財富。”

(包宇鶴 李珊珊,圖片由張楚攝)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量