120年前爆发的甲午战争,是中国近代史上中外双方军事实力差距最小的一次战争,却又是失败最为惨重的一次战争,它不仅改变了直接参战的中日两国的命运,也改变了整个东亚的地缘政治格局以及此后的历史进程。

今天战争虽然早已结束,但战争的伤口仍然横亘在历史和现实之间。对这场战争疑问的解答,构成了我们民族进步的阶梯。我们追问历史,是为了启迪今天、昭示未来。

中央人民广播电台《国防时空》节目从5月1日开始推出纪念甲午战争120周年特别节目《一南眼中的甲午战争》,今天刊发第二集。

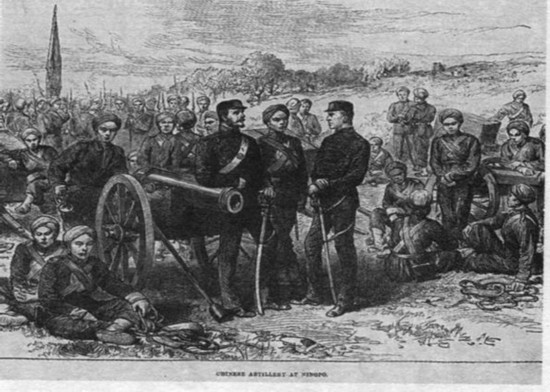

1863年左右,西人报纸上淮军炮队的图片。这是中国历史上第一支真正意义上的炮兵部队。

落后的封建体制无法与先进的资本主义体制抗衡

19世纪中期,东方的中国和日本同样遭受了来自西方坚船利炮的入侵,在紧迫的形势面前,中日不约而同作出了同样的抉择——变革。中国发起了洋务运动,日本搞起了明治维新。

洋务运动是中国近代史上一场史无前例的社会和军事变革,北洋海军就是洋务运动的产物。从1861年开始的洋务运动,一直搞到1894年甲午战争,最后以甲午战争的失败,宣告了洋务运动的破产。

洋务运动主要是对世界大势的认识和把握产生了问题,仅仅从器物层面来做改进。如果不改变落后的封建体制,仍然还是一种落后的生产关系,而这种落后的生产关系无法容忍洋务运动所产生的先进生产力。

大清王朝的洋务运动从1861年开始,日本的明治维新开始于1868年,明治维新比大清王朝的洋务运动整整晚了7年,从这一点看,其实大清王朝的开放和日本几乎是同步的,甚至还早于日本。

但关键是开放程度的问题。清朝当时觉得我们是“万事皆在西人之上,唯独制器不行”,主要科学技术和工业制造能力不行。因此,曾国藩、左宗棠、李鸿章他们搞洋务运动,器不如人,向西方学先进的机器制造、科学技术。在他们之前,林则徐的助手魏源在其著作《海国图志》里提出“师夷之长技以制夷”,这种观念在很长时间内主导了中国近代的变革。

洋务运动主要是军事变革,但绝不仅仅局限于军事领域,引进大量的科学技术引进,包括机器制造、纺织、铁路等,这些都是近代资本主义工业生产的一种模式,在洋务运动中开始引进中国,引进了一批近代化的工业和人才,包括一批生产方式。尽管洋务运动最后失败了,但无法否认的是,洋务运动对改造当时的社会还是起到了很大作用。

大清王朝统治者的认识存在很大局限性,他们认为中国主要的问题出在科学技术和机器制造了,没有想到其实当时中国社会绝不仅仅于此。

甲午战争是落后的封建体制与先进的资本主义体制、落后的生产方式与先进的生产方式之间的抗衡,对方代表先进的生产力和先进的生产关系,这是无法抗衡的。

| 下一页 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!