浪花白的首次海上之旅

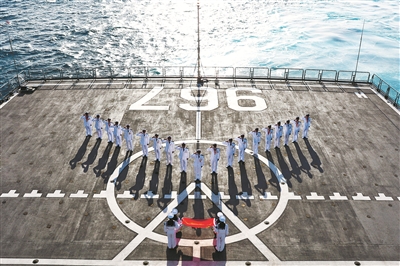

19名老班長在查干湖艦甲板上向著軍旗庄嚴宣誓。王珂鰻攝

老班長同大海自拍合照。周演成攝

多年身著浪花白,卻從未隨艦踏浪遠航。11月14日至19日,來自南部戰區海軍基層部隊的19名即將退役的優秀士官代表,應邀參加“圓夢藍色航程”活動。活動6天時間裡,記者跟隨這群從未出過海的“老山溝”“老觀通”“老機務”們隨艦出海,親身感受新型艦艇的風採,體驗艦艇上的戰備訓練生活,了解他們在鮮為人知的戰位上,對祖國海疆與威武戰艦的守望。

11月16日,距離老兵退役還有十幾天時間。

這天清晨,分散在不同宿舍的老班長們不約而同起了個大早,穿戴整齊奔赴各自在戰艦上的新“戰位”。

8時30分,伴隨著一聲汽笛長鳴,海軍查干湖艦解纜起航。剛剛和艦上官兵一同完成解纜的老班長佇立在前甲板上目不轉睛地注視著前方的大海。在舷梯口,身著夏常服站坡的幾位老班長向愈行愈遠的海港碼頭敬禮告別……

對於長期在艦上生活的官兵而言,這種情景再平常不過了。而對於南部戰區海軍這19名從未登過戰艦的老班長來說,從這天起,將開啟他們從未經歷過卻又一直盼望的海上圓夢之旅。

當了幾十年的海軍,卻從沒出過海

11月14日,是參加“圓夢藍色航程”活動的19位老班長登艦的日子。

不到6時,一晚上醒了好幾次的南部戰區海軍某觀通旅雷達班長何革兵就起床收拾內務,並和同住的同期兵互相整理軍容,何革兵緊張地道:“我們得把軍容整理好,給艦上官兵留下好印象。”

緊張、期待、激動,是這19位老班長得知有機會登上戰艦后一直轉換的情緒。能夠登艦出航,他們已等待了太久。

2003年,把一本《艦艇一本通》背得滾瓜爛熟的何革兵被分到某水警區。新兵時學習艦艇專業的他樂觀地想:“最差也能在海邊巡邏吧”。剛到駐地的那天晚上,四周霧氣彌漫,何革兵想當然地以為四周是海洋。第二天早上才發現是在山頂上。山上濃霧連月不開,潮濕的被褥讓他起了一身疹子,怕家人擔心,他給家裡拍的照片都以宿舍的牆為背景,說自己在艦艇上。

新兵入伍體檢的報告單上評語一欄寫的“水合”(水兵合格)二字,成了南部戰區海軍某觀通旅雷達分隊隊長胡長庚十多年來不能忘記的念想,也是他解釋11月18日早上老班長們分享軍旅生涯感悟的座談會上,一直把自己稱為水兵的原因。

新兵訓練后,胡長庚就學了水兵專業。分配去向時,看著同期兵提著包走,說去某驅逐艦支隊,被分到了某快艇支隊的胡長庚自我安慰地想:“他們上的是驅逐艦,我能上個快艇也行啊!”

但卻沒想到,坐在去支隊的車上,眼看著離市區越走越遠,離山越來越近。山路愈行愈陡,胡長庚的心也越來越涼。他知道,這是被分到陸勤部隊了。

接下來是漫長的等待。懷揣著還能調回艦艇部隊的微弱希望,胡長庚開始了雷達專業知識的學習。直至2011年晉升三期士官,胡長庚知道這意味著自己要一直留在高山海島,沒機會去海上了。

艦艇是南部戰區海軍某觀通旅雷達班班長劉達勇最熟悉也是最陌生的朋友。說熟悉,是他在雷達圖上看了30年﹔說陌生,是因為他從未能登過艦。2017年7月,遼寧艦編隊在劉達勇所觀測的海區停留了一天,這是這位老雷達兵距離艦艇最近的一次。

“發現目標,方位×××。”登艦的第一天,劉達勇就迫不及待申請體驗艦艇雷達是如何操作的。“守海島的時候,雖然每天都能看到海,但卻從來沒出過海。這次隨著艦艇出海遠航,看到了艦艇上的雷達長什麼樣子,也圓了我30年的一個願望。”劉達勇感慨道。

“總以為當上水兵,就會與大海為伍,總以為當上水兵,就會與軍艦相伴,誰知我當上水兵,卻走進這崇山峻嶺……”南部戰區海軍某觀通旅炊事員陳偉在接受採訪時唱起了這首在海軍觀通部隊戰友們口中流傳的《高山水兵》,道出了無數“老山溝”“老觀通”“老機務”的心境,19位老班長伴著新奇與憧憬,在大洋前進的查干湖艦上圓夢。

有人馳騁大洋,就有人守望深山孤島

“檢查一下,看看線路有沒有什麼問題。”11月16日晚,在艦上官兵的幫助下,南部戰區海軍航空兵某團電氣技師馬春陽對艦艇設備進行檢修,確認故障排除時已是子夜。登艦后,為了體驗艦艇上電工班官兵的工作,老班長馬春陽每天晚上都跟著他們一起去檢修設備、夜間巡邏。

“海上風浪很大,讓我感覺在維修的時候,腳下沒根兒,不著地。”馬春陽感慨道,曾經也無數次幻想在艦艇上工作,真正體驗了以后才體會到,艦上戰友不容易,很值得敬佩。

有同樣感受的還有南部戰區海軍航空兵某團炊事班班長徐朝旭。11月17日晚,徐朝旭和同為炊事員的老班長陳偉、劉向明來到艦艇炊事班,體驗在海上做飯和陸地做飯有什麼不同。

“艦上這個沒有明火的電磁灶不好掌握火候,艦身隨著海浪搖晃也影響切菜做菜。”體驗過后,徐朝旭深感艦上工作不易,炊事員還需要考慮如何用艦上僅有的食材把每頓飯都做得既可口又營養。

老班長佩服艦艇上的戰友,交流經驗的艦艇官兵也為老班長們長期在高山水島守望深藍而感動。

從一名炊事員成長為一級軍士長的徐朝旭,自入伍被分到炊事班后,腦子裡一直琢磨的就是怎麼把餐飯做得讓戰友們喜歡吃。每次在外就餐,如果吃到好吃的他就回去琢磨出來。備受戰友好評的一道鯪魚罐頭,就是把飯店原用的油麥菜經過多種嘗試后換了種青菜,消掉了原本的苦味,讓菜更加好吃。

11月14日上午參觀軍史館時,在雷達崗位干了30年的某觀通旅雷達班班長劉達勇看到牆面上寫著“獻身海防,常備不懈”的觀通精神,內心感慨萬分:“身為雷達兵,每時每刻,不論任務大小,都要打起十二分精神。”

劉達勇用自己的行動踐行了這句諾言。剛開始走進雷達機房的時候,看著密密麻麻的儀表按鈕,高聳入雲的天線,隻有初中文化的劉達勇被嚇蒙了。后來他下定決心,將仿如“天書”的專業書、雷達電路圖、回波曲線圖等搬進房間。海島上的30年,劉達勇一直堅持翻看艦艇的圖片資料、相關的圖書雜志,識記艦艇的噸位、大小和在雷達上發現時的光點回波,還要求自己必須用肉眼驗証、和資料比對,日積月累,練就了一雙偵察銳利的“鷹眼”。

和劉達勇一樣,第一次登戰艦的某觀通旅雷達分隊隊長胡長庚也是個“老觀通”,在條件允許的情況下,他把艦上所有有雷達的地方都看了一遍。在觀摩學習的同時他也不藏私,將自己的工作經驗毫無保留地與艦艇雷達兵分享。

胡長庚與艦艇官兵交流的是他當雷達兵十幾年的經驗成果。在海島上,一直向往艦艇生活的他雖然不能近距離接觸艦艇,但在堅持長期學習后,總結出通過信息服務平台等輔助手段,去識別艦艇是什麼船、來自哪個國家的。

“你用的這個方法我們也正在用。”11月16號晚上,在艦上參觀時,工作內容相似的南部戰區海軍某觀通旅某營四級軍士長劉學文,和戰艦輔機班班長張詩國交流起了經驗。十多年來,劉學文練就了“一眼清”“一摸准”的本領。這套“聽聞問切看”的方法給了張詩國不少啟示。

“任何時候都要認真仔細,不要太依賴過往的經驗,還是要多看多用手摸排。”南部戰區海軍航空兵某旅吊艙技師張少杰給艦艇官兵分享道。這也是他多年來秉承的信條,特種技師負責飛機的電源、飛控等,不能出丁點差錯。

一次,在檢查某型飛機時,張少杰發現一處控制的副線螺絲發生鬆動,如果不上手摸排,根據經驗判斷很容易忽視該問題,報告上級后在全師普查,及時排除了多起安全隱患。

聽說有名老班長兩次都因連續保障飛機安全飛行900個小時而榮立二等功,查干湖艦副政委陳皓亮不禁豎起了大拇指:“這是真本事!”

讓陳皓亮服氣的是南部戰區海軍航空兵某旅機械技師吳清杰。1990年剛入伍時,這個在山東平原地區長大的北方漢子一到了南方就起了一身疹子。他從沒想過,自己能在機務崗位上一鉚就是30年。部隊駐地“水不清,路不平,燈不明”,吳清杰至今仍能回憶起從駐地坐在拖拉機后斗裡往縣城去,一路上飛揚的塵土。

30年來,吳清杰先后維護了8種機型,他說:“機務工作擔負著飛機本身和飛行員的生命安全,戰友是把生命交到我們手裡,不敢有絲毫懈怠。”

“干一行,愛一行,專一行,精一行。”這群向往深藍,鉚在深山海島的老班長話語朴實無華,卻在自己的戰位上默默守望,為心之所向的戰艦保駕護航。

穿上軍裝守望深藍,脫下軍裝守護家人

“還沒來得及適應艦艇的生活,就要離開了。”

11月18日的軍旅感悟座談會上,南部戰區海軍某觀通旅四級軍士長劉向明的話語中流露出一絲遺憾。再過一天,查干湖艦就要停靠碼頭,而老班長們的軍旅生涯也進入了倒計時。

即將脫下一身浪花白的老班長們,軍旅生涯少有遺憾,但對家人都有愧疚,劉達勇在座談會上談道:“我在島上干了30年,已經愛上了這個職業,但在退休后,隻想多回家陪陪家人。”

女兒高考時,劉達勇本來想回去陪,但妻子說:“你本來就沒長期陪著她,回來她可能會更緊張。”一句話一下子戳中了劉達勇的心。這麼多年,他的婚期因任務拖了3次,妻子生小孩他在島上值班,他錯過了女兒的成長,給家人太多虧欠。

“手機裡的爸爸”,是胡長庚留給3歲女兒的印象,和胡長庚視頻時,女兒經常會把正吃著的粥或者米飯挖一勺在手機屏幕上給爸爸吃。說起家人,即將轉業的胡長庚既甜蜜又心酸,“最大的遺憾,就是我缺席了家庭這麼多年。”

2015年4月,胡長庚休年假在家陪身患肺癌的父親。回程前,父親拉著他的手說:“你這一走,可能再也見不到面了。”一語成讖,這一別竟成永別,胡長庚沒能見到父親最后一面。

如今,胡長庚經常翻出父親當年在新兵訓練時鼓勵他的信,休假回家便去父親墓前坐坐,想和父親聊聊在部隊上的情況,可幾次話未出口淚先流。

2015年的六一兒童節讓老班長何革兵至今難忘。當時,4歲的女兒幼兒園舉辦親子活動,女兒打電話問爸爸能不能來:“每次其他小朋友都有父母一起,就我沒有。”最后任務在身的何革兵還是沒能參加。聊起轉業后第一件事,何革兵准備給妻子一個驚喜,今年是他倆結婚10周年,為此,他已准備了一年時間。“一直是妻子在家中操持,我虧欠他們太多,隻希望之后一點點彌補回來。”

“我怕孩子長得太快,沒來得及陪伴就已經長大。”今年清明節前后,南部戰區海軍某通信團四級軍士長彭晏鵬,被小視頻上的話一下戳中了心窩。2012年,他的一對雙胞胎兒子出生了。但直到現在,彭晏鵬還從沒有參加過兒子的家長會。彭晏鵬說,轉業回家后可以好好陪陪家人了,把過去的虧欠給補上,然后“快樂地生活”。

11月18日晚,老班長們在艦上聊著未來各自的發展憧憬,不知道誰說了句:“明天就要靠碼頭了。”之前還熱鬧的宿舍突然安靜下來,老班長們都知道,這一別不知何時才會再有機會相聚,隨艦出海的機會可能再也不會有了。

走下艦艇后,老班長們建的熱鬧的“圓夢藍色航程”微信群沒多久就沉寂下來,對話停留在老班長的一句——“兄弟們,我們有緣再見。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量