特戰小隊長是怎樣練成的

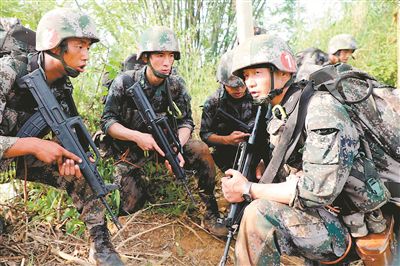

演練中,特戰小隊長馬新慶(右一)向隊員們布置作戰任務。張海虎 攝

“魔鬼周”訓練中,特戰小隊長馬新慶擔任教練員。張海虎 攝

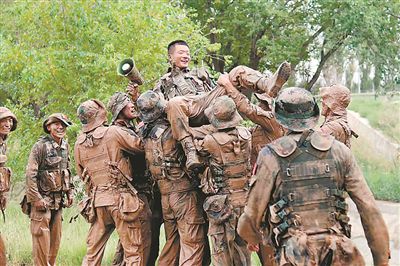

“魔鬼周”訓練勝利結束,特戰隊員們將特戰小隊長馬新慶拋向空中。張海虎 攝

2017年,馬新慶剛畢業,成為第76集團軍某旅特戰小隊長。他並不知道特戰小隊長到底是個什麼樣子。他只是覺得,在戰斗力體系之中,任何崗位都必然有它存在的價值。

“‘小分隊打大仗’‘以小制大’是特戰小隊的作戰理念。”如今的馬新慶有了更為深刻的認識,這種小型化、專家化的編制,使特戰小隊更加精干、靈敏、快速、高效。

按照構想,未來戰場上,特戰小隊長將帶領隊員,完成偵察、引導、破襲等任務。但目前的實際情況是,有的特戰小隊長在指揮判斷、特戰技能、教學管理等方面,存在著不同程度的短板。

成為一名特戰小隊長,或許並不全由個人選擇。但如何當好一名特戰小隊長,一定是個關於選擇的故事:如何去訓練、如何去帶兵、如何去指揮……這是特戰小隊長必須回答的時代之問。

“超越自己,就沒有完成不了的任務”

清風吹過,懸崖峭壁上一叢灌木露出黃綠色的小刺。在綠葉的掩護下,這些刺穿過馬新慶的迷彩褲,扎進他的腿裡。

馬新慶並不在意,而是向斷崖頂端又邁進了一步。

體重75公斤,負重35公斤,斷崖高差60米……馬新慶手抓12毫米粗的攀登繩,雙腳踩在崖壁上,身體幾乎繃成90°。

這是去年陸軍首屆特戰小隊長集訓中的攀登課目比武。

爬了不到一半,馬新慶就感覺汗水浸濕了全身,體力開始飛快地流失。

一不留神,攀登繩開始在他手中打滑。在身體下墜的瞬間,馬新慶再次握住了攀登繩。但摩擦產生的高溫,還是把他的手燙傷了。

“我是一名特戰小隊長,無論如何都不能放棄。”馬新慶咬緊牙關。

繼續向上爬,在靠近頂部的位置,馬新慶瞅准一個枯樹枝,一把抓住,順勢翻上山頂。他感覺嗓子在噴火,但根本沒時間喝水,山下還有多名戰友等待跟進。

迅速觀察周圍,馬新慶確認沒有敵情,一個轉身甩掉身上的背囊,把自動保護器挂好后扔了下去,輔助后續的隊友攀登。

后續的課目還有滑降、投彈……比武接近尾聲,所有人都精疲力竭。

最后的課目是搬運傷員。面對75公斤重的傷員,其他參訓的特戰小隊長大多選擇4個人一組,抬著傷員前進。但馬新慶選擇和隊員袁磊一起,扛著傷員跑。

“4個人抬是輕鬆很多,但速度提不起來。”馬新慶和袁磊架著傷員,一路沖到終點,才停下來拔掉腿上的那些刺。

那次集訓是對特戰小隊長單兵能力的一次全面檢驗和錘煉。而馬新慶的表現,充分証明了他作為特戰小隊長的實力。

特戰小隊長必須是團隊中的全能選手。按照大綱規定,特戰小隊所有戰斗崗位的課目,特戰小隊長都得掌握。

然而,成為一名全能特戰隊員絕非易事。馬新慶形容自己軍旅這一路,是充滿血汗的“自我超越之旅”。

18歲那年,馬新慶參軍入伍,成為一名炮兵。但他不甘心,一心想當“超級戰士”。

當兵第3年,他參加了特種兵選拔,如願來到了某特種大隊。

報到那天,他注意到特種大隊營區內的宣傳燈箱上,張貼著“特戰兵王”的照片。

“他們都是我學習和趕超的對象。”馬新慶立下雄心壯志,將來也要讓自己的照片登上宣傳燈箱。

在新崗位,他不計代價地流血流汗,全身心地投入特戰訓練。

轉崗僅一年多,馬新慶就報名參加了全軍特種兵大比武,並在傘降滲透課目比武中贏得了3塊獎牌,榮立二等功。

當時,馬新慶熟練掌握了20多種特戰課目,以及12種主戰裝備,已經算得上單位頂尖的特戰隊員之一。

然而,在2013年的一次“跨越天塹”課目訓練中,當他右手拿槍射擊、左手抓滑輪從8米高台滑下時,滑輪上的一顆螺釘突然脫落,馬新慶直接摔了下去。

“大概從7米的高度落地,右腳腳踝粉碎性骨折。”馬新慶回憶說,當時醫生在傷處開了3刀,縫了23針。

受傷后很長一段時間,他連最基本的體能訓練都難以完成。

一時備受打擊,馬新慶的心裡也經歷了一場艱難的 “戰斗”。

他甚至一度想要退伍。

然而,想當“特戰兵王”的夢想是那樣強烈,隻要有一點火苗就會熊熊燃燒。

那年服役期滿,馬新慶繼續留隊,並開始努力做康復訓練。一年后,他的訓練成績甚至超過受傷前的水平。

這一次,馬新慶得以順利提干,進入軍校深造。這些都為他成長為一名特戰小隊長,打下了堅實基礎。

如今,帶領著一支特戰小隊,馬新慶的單兵能力更加精進。

憑著一身硬功夫,2019年10月,他從全軍特種部隊推薦的近百名特戰隊員中脫穎而出,執行了第七屆世界軍人運動會和第九屆北京香山論壇安全警衛任務。

“很多時候,我們其實是與自己在戰斗。”馬新慶說,“超越自己,就沒有完成不了的任務。”

“特戰小隊長手下沒有帶不好的兵”

催淚彈散發出的白色煙霧裡,沖出一隻土蜂,落在馬新慶舉著喊話器的左手上。

這隻手,距眼睛不足30厘米。蜂刺緩慢扎進皮膚的感覺類似打針,但要更刺激一些。伴著刺痛感而來的,是更多土蜂。

馬新慶沒有逃跑,因為他是這項訓練任務唯一的教官。

這是第76集團軍某旅首次以特戰小隊為單位,進行的“魔鬼周”訓練。

就在剛才,一枚催淚彈在屋內爆炸,震落了屋檐處的土蜂窩。馬新慶抄起喊話器命令道:“所有人!繼續執行任務!”

一群土蜂飛向馬新慶,落在他沒有防護的頭部和雙手。

此刻,馬新慶依然沒有終止訓練。他深知,特戰隊員絕不能后退,因為“戰場上的很多突發情況遠比眼前的景象危急得多”。

將特戰小隊與“魔鬼周”訓練相融合,是該旅對特戰小隊訓練模式的一種新探索,也是馬新慶作為“魔鬼教官”的新考驗。

在日常訓練中,特戰小隊長是天然的組訓者。

部隊調整改革后,馬新慶注意到的第一個變化,就是體能訓練不再由連隊統一組織,而是由特戰小隊長各自帶隊組訓。

“組訓權”在手,馬新慶想出了不少新招。

他為每名隊員量身制定了專屬體能訓練計劃。為了檢驗體能訓練效果、形成激勵機制,馬新慶每月組織一次“健美比賽”。

晚點名結束后,隊員們進行完體能“小練兵”,就亮出自己的肌肉塊,由馬新慶拍照記錄。他們評選出肌肉塊最大的“肌肉男”,每個人還與自己前一個月的照片對比,觀察肌肉增長情況,修訂訓練計劃。

“上級制訂的訓練計劃沒法具體到個人,但小隊長一定可以。”馬新慶說,“訓練要因人而異,避免‘一鍋煮’的現象。”

在小練兵、小比武的過程中,特戰小隊內部也更加融洽和默契。在實戰中,這種默契就是實實在在的戰斗力。

獵人訓練基地,半人高的野草叢中,馬新慶探出腦袋,觀察敵情。他伸出左手打出一個手勢,特戰小隊迅即分成4組,呈前三角隊形前出。

運動過程中,隊員們相互配合,保持著自己的觀察范圍,避免盲區的出現。

“在特戰小隊中,戰術隊形指揮是個很重要的內容。”馬新慶說,小隊成立之初,很多隊員都不太懂“隊形與運動”,他隻能一點一點去教。

為了讓大家有更直觀的感受,馬新慶將樹枝和石子擺在地上進行講解。樹枝代表地形,石子代表隊員。

一開始,馬新慶通過邊下口令邊糾正的方式,讓隊員們做出基本動作。之后,他將口令換為各種聲音,如敲棍子聲、吹口哨聲。最后階段的無聲訓練,隊員們會根據旗語、手語等內容,完成戰術隊形切換,精准執行戰術動作。

要打造過硬的特戰小隊,特戰小隊長必須能帶兵。按馬新慶的理解,就是“特戰小隊長手下沒有帶不好的兵”。

在團隊裡,邵明晨因自幼習武,性格粗獷,素有“倔牛”之稱。他曾因思想一時轉不過彎,當眾頂撞新兵班長。很多人都把他當“刺頭兵”。

剛來到特戰營時,各單位都不願意接納邵明晨。但馬新慶請求留下他。

“我能帶好他。”馬新慶向連隊保証。他看重邵明晨身上那股不服輸的勁:“隻要帶得好,這會是個難得的好兵。”

事實証明了馬新慶的判斷。

按照馬新慶制訂的專項訓練計劃,經過一段時間的“魔鬼訓練”,邵明晨很快在同年兵中脫穎而出。在上級組織的75公斤級綜合格斗比賽中,他僅用25秒就擊敗了對手。

那一年,馬新慶所帶的特戰小隊榮獲集體三等功,包括邵明晨在內的2人榮立二等功。

這些榮譽,無不証明了馬新慶的帶兵能力。

“魔鬼周”訓練勝利結束,隊員們將馬新慶涂成“泥人”,歡呼著將他拋向空中。

那一刻,馬新慶笑得比誰都開心。

“我永遠不會放棄受傷戰友”

下士程寶平看到了許多面紅旗。他伸手去抓,卻沒抓到。隨即,他兩眼一黑,跌進一個水坑裡。

幾分鐘前,特戰小隊長馬新慶聽到程寶平說“不行了”。但馬新慶不知道是何種程度的“不行”,只是將通信兵的電台和程寶平的背囊交換了一下。

當看到程寶平去抓紅旗時,馬新慶非常肯定:他真的“不行了”。因為,水坑的四周,根本沒有紅旗。

2018年7月,陸軍首次組織特戰小隊考核比武。馬新慶帶著這支特戰小隊,代表第76集團軍某特戰旅,從干燥的西北駐地,征戰西南濕熱的考核比武場。

考核場僅有的標識物是導調組插的紅旗。作為特戰小隊的導航員,程寶平的任務是找到每一面紅旗,確保路線正確。

由於背囊太重、天氣太熱,隊員們的出汗量幾乎是平時的兩倍。

程寶平突然暈倒,馬新慶丟下背囊,沖過去檢查他的情況。

“是體力透支。”馬新慶稍微鬆了一口氣。

救護車隨即開過來,醫生想將傷員抬上車。

然而,程寶平一旦上車,就意味著他退出了比賽。按照考核細則,如果特戰小隊減員,總成績扣100分,后續課目分扣20%。那就意味著,馬新慶和他的隊友們必輸無疑。

“怎麼辦?”馬新慶感覺到一陣心悸。裁判員、軍醫、隊員……每個人似乎都在向他看過來。

出發時,單位領導說的話最先閃過馬新慶的腦海:“這次考核就是實戰!”

實戰時怎麼辦?馬新慶想起在軍校學習時教員的一次提問:“敵后作戰,隊員負傷,是救傷員還是完成任務?”

不少人都回答“完成任務”。

這個答案,馬新慶並不認同。他有自己的信念:任務要完成,傷員也要救。

在所有人焦灼的目光下,馬新慶做出決定:原地警戒,進行戰場救護。

隊員們將程寶平抬到陰涼處,卸掉裝具,解開上衣,用頭盔舀著水坑裡的水,不停地往他的頭上澆。

與此同時,馬新慶指揮兩名隊員將背囊加裝防水袋,用鐵鎖和背包繩連接,制成簡易漂浮器材,准備帶傷員橫渡前方水域障礙。

待程寶平意識稍微恢復,隊員們將他抬上漂浮器材,邊游泳邊推著他渡河。上岸后,兩名隊員顧不上穿作戰靴,架起昏迷的程寶平就往前跑。其余隊員帶著全隊濕透的物資,緊跟在后。

看到這一幕,周圍的人一片沉默。裁判一時不知道是否該叫停比賽,兩名抬著擔架的救護人員心急如焚,1名負責保障的院校學員甚至掉了眼淚。

馬新慶顧不了那麼多。他隻有一個信念:一定要把所有人帶到終點。

在最后一個登機撤離課目中,馬新慶在關閉機艙門時用力過猛,不小心夾破了右手3根手指,鮮血直流。

直到考核結束,馬新慶都沒來得及包扎傷口。他忙著和救護人員一起將程寶平抬上救護車。

此時,程寶平已經能睜開眼睛……

考核組的評委遞來成績單,馬新慶看了一眼:因為拖帶著一名傷員,他們考核用時比平時訓練慢了不少,最后3個課目的戰術分也基本被扣完。

在10多支參賽隊中,馬新慶和隊友們隻奪得了第4名。但他覺得值:“作為特戰小隊長,我永遠不會放棄受傷戰友。”

特戰小隊長群體在這場考核比武中的表現,引發了各級的深度思考。

“敵后行動,通常不方便大事小事請示匯報,小隊長擁有相當的自主決斷權和臨機處置權。”某集訓隊教官指出,作為全隊的戰斗核心,特戰小隊長精通指揮,率兵可“以一當十”。

兩年多來,馬新慶帶隊參加了陸軍“特戰奇兵-2018”考核比武中的特戰小隊比武課目,組織了旅裡兩屆“魔鬼周”集訓,參加了2019年的陸軍特戰小隊長集訓……隨著自身經驗、能力不斷提升,他正帶領隊友們,向頂級特戰小隊加速邁進。

這個時代,像馬新慶這樣不斷奮力前行的特戰隊員還有很多。在他們共同的努力下,中國陸軍特戰小隊的戰斗力會越來越強。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量