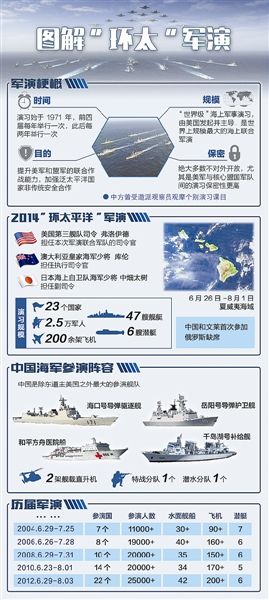

★近年來,“環太”軍演參加國不斷增多,演習規模逐年擴大,今年將有23個國家派遣47艘艦船、6艘潛艇、200余架飛機以及2.5萬人參演

★聚集如此多的泛太平洋國家到一起,考慮到各國海軍實力各異,演練課目各有不同,從某種程度上說,這樣的軍演其象征意義已然超越了演練本身

★在美國“亞太再平衡”戰略遭遇經貿、外交難題的情況下,調整軍事戰略部署、加強與亞太盟國的聯演成為美國推進“再平衡”的重要抓手

6月26日至8月1日,2014年“環太平洋”多國海上聯合演習(RIMPAC)將在夏威夷附近海域展開,首次參加此項軍演的中國海軍派出了由171海口號導彈驅逐艦、575岳陽號導彈護衛艦、886千島湖號補給艦和866和平方舟醫院船組成的艦艇編隊參加演習。屆時,中國將與包括美國、日本、菲律賓、韓國、印度等在內的22個國家一同參與演習。

從劍指蘇聯到指向“東亞某國”——

“環太”軍演的前世今生

“環太平洋”軍演於1971年首次舉行,前4屆每年組織1次,1974年后改為每兩年1次,至今已是第24次。演習由美軍參謀長聯席會議與其他各參演國軍方共同協調,美軍太平洋總部負責組織,美海軍第3艦隊具體實施。演習基本上分為兵力集結、港口訓練、海上實施、兵力撤收等階段。多年來,演習呈現出以下幾個特點:

首先是目標指向強。“環太”軍演始於冷戰時期,美軍目標很明確,就是通過大規模演習威懾蘇聯太平洋艦隊,爭奪太平洋制海權。冷戰后,對手消失一度使“環太”軍演迷失了方向,但美國很快又確立了新的目標,常被表述為“東亞某國”。不管樂意不樂意,俄羅斯、中國、朝鮮恐怕都被歸入了“某國”行列。2010年,“環太”演習方案的設計主管卡爾·貝克爾就曾在夏威夷表示,演習目的是“防備亞太地區崛起的新興軍事力量,其中包括中國”。

第二是參演國家多。1971年首次“環太”演習隻有美、英、加、澳和新西蘭5國參加。上世紀80年代初,日本、韓國、智利相繼加入,新西蘭則於80年代中期退出。一段時間內,參演國家穩定在7個左右。2008年,參加“環太”軍演的國家增加到10個,2010年增至14個,2012年22個,2014年則多達23個。歷次“環太”演習都有美、澳、加3國,其他“常客”還有日本、韓國、英國、智利,2014年還包括哥倫比亞、法國、墨西哥、新西蘭、新加坡、印度、印度尼西亞、馬來西亞、荷蘭、挪威、秘魯、菲律賓、泰國、湯加和文萊。俄羅斯曾參加了2012年“環太”軍演。

三是兵力規模大。冷戰期間,為增強對蘇聯海上力量的威懾,“環太”軍演一直保持著較大規模,在1984年至1990年的高峰期,參演兵力曾多達5萬余人。蘇聯解體后,演習規模迅速下降到1萬多人。近年來,隨著參演國家增多,演習規模逐年擴大,今年將有23個國家派遣47艘艦船、6艘潛艇、200余架飛機以及超過2.5萬人參加演習。美軍參加歷屆演習的兵力基本固定為1個航母戰斗群、1個兩棲打擊大隊,加上配套補給艦船,並根據課目需要配置陸、空軍兵力。美太平洋盟國,日本、韓國、澳大利亞和加拿大派出一定數量的海空軍,其他國家基本派出1艘軍艦。

最后是訓練課目多。“環太”演習設置的課目既涵蓋傳統領域的海、空、陸戰隊協同作戰,也有人道主義援助、災害救援、海上搜救、反海盜等非傳統安全內容。其中海上課目有對水面目標射擊、反潛演習、防空導彈發射、水下反潛作戰、海上攔截、水面火力支援等﹔空中課目有空中火力支援、轟炸奔襲、空中加油、聯合反潛搜索等﹔陸戰課目有兩棲登陸、兩棲突擊、空地特遣聯隊攻擊等。由於課目眾多,“環太”軍演時間跨度較長,基本都是1個多月。

有人看熱鬧,有人摸門道——

“環太”擴大的不只是規模

進入新世紀,“環太”軍演根據國際戰略形勢變化,以及美國地緣戰略的調整迅速變化。

首先,參演國家迅速增多,區分層次組織實施。冷戰結束后,“環太”軍演參演國家基本固定為美、英、澳、加、日、韓和智利7國,2006年秘魯首次參加,2008年新加坡、荷蘭加入,2010年印尼、馬來西亞、泰國、哥倫比亞加入,另外法國替換了英國,2012年參演國家暴增至22個,俄羅斯、印度、墨西哥、菲律賓、新西蘭、挪威和湯加首次參加,2014年俄羅斯未受邀請,中國、文萊首次參演。

為了讓眾多的不同類型國家海軍都能發揮作用,演習策劃者針對各國的親疏遠近,設置了不同層次的演習課目。在核心課目層,一般由美軍與英、日、澳、韓、加等有實力的盟國軍隊共同完成,演習課目包括有實戰背景的聯合反艦、聯合反潛、防空反導、聯合空中打擊、攻勢布雷、兩棲作戰等。在一般課目層,那些與美國非敵非友的國家,主要參與人道救援、海上搜救、反恐、反海盜等非傳統安全課目,以及敏感性不強的戰術課目。而那些外圍參與國,大多參與一些海上隊列、閱兵、通信聯絡等課目,觀察員國則派出人員觀摩。

其次,演習想定目標明確,核心課目設置實戰性強。盡管經歷了冷戰后短暫的目標迷失,但“環太”演習進入21世紀后很快“校准”了目標。2000年,根據1999年科索沃戰爭“經驗”,“環太”演習第一次將“人道主義救援”作為海上演習課目。為此還在夏威夷島構建了一個難民營,進行了為期一周、代號為“強壯天使”的模擬救援行動和難民管理演練。2002年,針對“9·11”事件后的形勢變化,“海上聯合反恐”首次成為演習課目。2010年,鑒於全球反海盜形勢,“聯合反海盜”進入了演習。這些課目的增加,豐富了“環太”演習的目標,增加了演習應對非傳統安全威脅、開展安全合作的基礎和平台。另一方面,“環太”演習核心內容的想定依然在延續,主要課目設置仍然聚焦於海上作戰。

近幾次“環太”演習想定基本設置為“藍橙對抗”,其中“橙國”為“實施獨裁統治的東亞某國”,藍方為美領導的“多國聯合特遣部隊”。演習過程貫穿了從海上軍事威懾、奪取制空、制海權、海上攻擊、防御和封鎖作戰、兩棲作戰、地面和海上維穩以及最后的兵力撤收,基本是一次完整的海上中等規模“介入作戰行動”演練。其中反潛作戰是“環太”演習的重中之重,這是因為其目標指向為冷戰時期的蘇聯海軍,以及今天所謂“擁有先進常規潛艇的東亞某國”。21世紀以來,每一次“環太”演習都由日、韓、澳派出先進潛艇扮演對手,與美國率領的龐大艦隊進行對抗。2002年的演習中,排水量僅1200噸的韓國張保皋號潛艇在對抗中避開了包括斯坦尼斯號航母在內的10多艘美日先進艦艇組成的反潛網,成功將美國航母“擊沉”。2010年韓國天安艦事件后,演習更是將“反小型潛艇”作為重要課目演練。

第三,大量投入新型裝備,驗証新型作戰理論。“環太”演習一直是美軍展示新型武器裝備、驗証新型作戰理論的試驗場。在2000年的演習中,美軍首次試用以網絡為中心的先進信息系統——聯軍寬域網絡系統(CWAN)。利用網絡,結合尖端軍事衛星技術,實現了艦艇之間、艦艇與陸上指揮中心之間的高效通信聯絡以及各作戰單元間的無縫連接,“網絡中心戰”初現雛形。2004年演習中,美海軍測試了澳大利亞建造的HSV-2海燕號高速穿浪雙體船。2008年,美軍先進的“弗吉尼亞”級核潛艇在演習中亮相,其裝備的新型艇艏“中頻主動聲吶”大幅提高了瀕海作戰水下反潛能力。2010年剛服役的裡根號航母和新型瀕海戰斗艦LCS1自由號首次登場,美空軍更是派出了F-22A前來助陣。2012年美軍最先進的P-8A“海神”反潛巡邏機擔當了重任,海軍還試射“彈簧小折刀”潛射一次性小型電動無人機。2012年“環太”從演習想定到課目設置,基本是一次對“空海一體戰”作戰構想的驗証,模擬演練了針對“反介入”的聯合突破防空體系、遠程打擊縱深目標、航母編隊攻防等作戰樣式。

體現美國戰略,參與者訴求不同——

日本想“借船出海”

“環太”軍演是典型的美軍主導下的大規模軍事行動,其發展變化體現出美國家戰略、海軍戰略的調整變化。

首先,“環太”軍演是典型的美式軍事政治“秀場”,凸顯出美國的亞太戰略。在美國“亞太再平衡”遭遇經貿、外交難題,TPP推動不理想的情況下,調整軍事戰略部署、拓展軍事力量成為美國落實“再平衡”的重要抓手。美軍每年在西太海域組織各類雙、多邊演習幾十次,密度頻繁、類型多樣,“環太”是其中最大的。美軍大幅度擴充環太參演國家,甚至不惜邀請演習“目標國家”參演,就是要凸顯其在亞太地區的軍事實力。在這個表演秀中,美軍不僅投入大筆資金,展示先進武器裝備,每次還不惜血本組織對退役大型戰艦的“擊沉演練”,2010年甚至一次擊沉了3艘。而且每次演習結尾都要組織一場包括所有參演艦艇的龐大海上閱兵,其以航母為引領的恢弘畫面極具視覺沖擊力。顯然,“環太”軍演的象征意義早已超過演練本身,宣示出美國謀求鞏固亞太主導權的戰略決心。

第二,“環太”軍演提升了美軍和盟軍的聯合作戰能力。自1971年首次軍演以來,“環太”的核心目標就是提升美軍和盟軍的聯合作戰能力。2000年,演習首次應用聯軍寬域網絡系統(CWAN)進行信息共享。2010年,演習在兵棋推演階段採用了澳大利亞的“聯合軍事評定程序”(JMAP)作為藍軍的作戰范本。2012年,演習指揮體制重大改革,美軍不再包攬指揮權,除總指揮“多國聯合特遣部隊”司令和“地面部隊”司令由美軍擔任外,“多國”副司令及海上、空中部隊司令均由盟軍將領擔任。2014年的演習中,日本海上自衛隊將利用運輸艦運輸美國、澳大利亞陸戰隊員,澳大利亞將進行反艦導彈防御、兩棲攻擊等演練,韓國海軍陸戰隊也將首次前往美國,和美海軍陸戰隊一起進行搜索、偵察和城市、叢林作戰訓練。

第三,“環太”演習成為各參演國謀求自身利益的重要平台。事實上,每一個“環太”演習的參與者都有著各不相同的利益訴求。美國擺出了一副“亞太盟主”的架勢,意在鞏固傳統聯盟的基礎上打造亞太版“北約”,最終達到主導亞太安全事務的目的。日、韓、澳等國則想進一步鞏固與美關系,提升自身軍事能力。特別是日本,更有“借船出海”、突破和平憲法束縛、掙脫軍事限制的心思。此外,加拿大、英國、挪威等外圍參演國家除了增加對亞太事務的參與外,主要還是為了學習經驗、提升能力。菲律賓、文萊等國恐怕更多是重在參與。

(作者單位:海軍軍事學術研究所、海軍裝備研究院)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!