支普齊哨所的“鍋爐班”

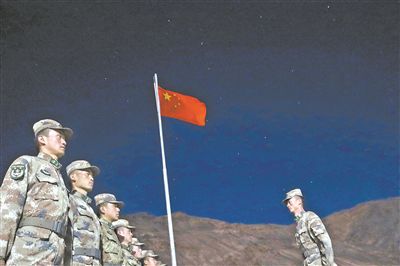

支普齊哨所“鍋爐班”在國旗和星空下進行晚點名。

下士張健在維護氧氣設備。

班長何光榮在檢查排水設備。

支普齊,藏語意為“在那遙遠的地方”。

“遙遠的地方”有多遠?打開電子地圖,輸入北京和支普齊的位置,連接線幾乎橫穿整個中國大陸,顯示約4800公裡。這是個遙遠的距離,相當於113.8個全程馬拉鬆。

因為遙遠,鮮有人到過支普齊。關於支普齊哨所的艱苦,26歲的中士何光榮可以列舉出很多証據:2021年的第1個月,油機和太陽能發電依舊是這裡的主要供電方式﹔前些年,當大部分邊防連隊都換上第5代營房時,支普齊哨所官兵住的依然是活動板房﹔物資運到支普齊的成本往往大於物資本身,在這裡,飲用水是從河裡抽的,菜是溫室裡種的,牲畜是自己養的……

一群年輕的士兵被賦予了一項特殊任務——保障支普齊哨所的水、電、暖。“在支普齊長達8個月的封山期裡,他們就是這個哨所最重要的支撐。”上尉俞湘劍說。

仿佛在兩種身份之間來回切換,他們有時是戰斗班,有時又會成為勤務班,而支普齊的官兵更習慣稱他們為“鍋爐班”。

作為一班之長,何光榮認為燒鍋爐這項“副業”還有個更重要的意義——讓支普齊的官兵在這裡安心扎根,讓這個離家很遠的地方更像一個“家”。

鍋爐

戴上露指手套,下士賀永璽將手指粗的鐵棍捅進高高的鍋爐,雙臂同時向下發力。

在杠杆原理作用下,大塊爐渣被撬起,黑紅色的焦炭露了出來。賀永璽將爐渣搗爛、鉤出來,又添了幾鍬焦炭。鍋爐重新燃起火焰。

這是賀永璽最常燒的一個鍋爐。他用指尖輕輕觸碰鍋爐壁,以判斷鍋爐蓋的開口角度——作為最關鍵的一步,開口大小決定整個支普齊哨所熱水和暖氣的溫度。

賀永璽今年21歲,青海人,來到支普齊哨所已經3年多,燒鍋爐一直是他的“副業”。賀永璽很了解眼前這幾個大鐵罐,“天冷了鍋爐容易鬧情緒,尤其是晚上。”他說。

由於經常照看鍋爐,賀永璽所在的班被稱作“鍋爐班”。對於這個稱呼,賀永璽並不反感,“隻要經歷過支普齊的冬天,大家都會明白燒鍋爐的重要性。”

前些年,支普齊哨所還沒有板房。入冬后,帳篷外的溫度計被凍壞。官兵推測,最冷時溫度能降到-50℃。“睡覺時要穿棉衣、戴棉帽,再蓋兩床被子。”賀永璽說,有了板房和鍋爐后,生活條件才好起來。

每年6月,支普齊哨所才“開山”。那時,官兵對鍋爐的需求還不大。“平時有熱水用、周末能洗澡就行。”班長何光榮說。

但這並不意味著夏天的鍋爐就好燒。何光榮經常會聽到戰友的“抱怨”——

“最近鍋爐有點反常,熱得身體扛不住啊!”

“溫度怎麼又低了?何光榮,你們還能不能燒?”

鍋爐的溫度不好控制,更多是憑經驗。何光榮當兵前是大學生,來支普齊哨所前沒接觸過水、電、暖的維修保障。2019年,他接任“鍋爐班”的班長。“訓練時,我是他們的班長﹔維修上,他們很多人都是我的師傅。”何光榮說。

每晚睡覺前,何光榮會檢查一次鍋爐,摸一遍管道,感受一下溫度。有時,他覺得這個巨大的鍋爐,就像是支普齊哨所的心臟,管道就是血管,心臟源源不斷地向四面八方輸送血液。

凜冬來臨,“血管”容易出問題。“如果暖氣管道凍爆了,就要關閉鍋爐,立即維修。”馬永輝說,“不然一晚上過去,整個管道都會凍壞。”

下士馬永輝參軍前有過修車的經驗,現在算是“鍋爐班”的維修大拿,無論是鍋爐、油機或者水泵都能修。

馬永輝記得,幾年前的一個夜裡,管道上的碟閥凍炸了。因為缺少工具,馬永輝從鍋爐上拆下鋼板,從輪胎裡卸下內袋,兩者加到一起,才止住管道漏水。

“根本想不到,那麼粗的管子竟然會凍炸。”馬永輝說,“在支普齊,你要有預見性,提前把第二年需要的工具准備好,不然有了緊急情況根本沒法修。”

一次,大雪封山后,水泵的起動機燒掉了。官兵端著臉盆、提著桶從河裡舀水,一天下來往返好幾趟。這種原始的運水狀態一直持續到上級派直升機將新的起動機運進來。

對於鍋爐的原料焦炭,“鍋爐班”的兵都會有種特殊的記憶。何光榮第一次來支普齊哨所,是從新疆葉城出發,跟著汽車兵上山的。他將行李放在后車廂的篷布上。篷布之下,是滿滿一車廂的焦炭。

到了支普齊哨所后,官兵們開始卸焦炭。四周揚起的炭灰將每個人都染成黑色。“隻有牙齒是白的。”何光榮說。

燒鍋爐前,他們會將這些“煩人”的炭灰用紗窗篩掉。“炭灰會壓滅爐火。”賀永璽解釋。去灰的過程會弄臟迷彩服,但他不會立刻清洗,“太累了,堅持穿到周末再洗”。

盡管又臟又累,賀永璽還是喜歡燒鍋爐這項任務。夜裡,寒風被阻擋在屋外,賀永璽會在檢查鍋爐的間隙,偷偷點一根煙,或者泡一包方便面。最令他開心的是,早上還可以補一會兒覺,一直睡到開飯前一刻。

下哨后的哨兵和賀永璽一樣,喜歡躲進鍋爐房取暖。“那裡有種家的溫暖。”他說。

界碑

“嘟嘟嘟……”

清晨,緊急集合的哨音在支普齊哨所響起。

馬永輝扛著迫擊炮沖在最前面,賀永璽和何光榮提著炮彈箱緊跟其后。

目標點位是山頂的哨位,中間隔了103層台階。台階是官兵們自己修的,馬永輝喜歡稱它為“絕望坡”。

在平均海拔4500米的阿裡高原,一口氣爬完“絕望坡”絕非易事。平時哨兵上哨,都會在“絕望坡”中段的位置停下歇一會兒。

為了搶時間,他們沿著台階旁的土路向上跑。沖到距山頂一米左右的位置時,賀永璽腿一軟,直接跪在地上。

空氣突然安靜下來。何光榮聽到彈藥箱裡傳出“咚咚”聲響,那是迫擊炮彈相互碰撞的聲音。瞬間,何光榮感覺手心滲出汗水。他右手緊緊抓著彈藥箱,左手拖住賀永璽的屁股。

幾十米外,已經進入掩體的上等兵馬鵬忠也驚出一身冷汗。

好在,一行人順利到達山頂哨位。

山頂的哨位,仿佛是一個無形的界碑。何光榮時常會想起那句流行於阿裡高原邊防的一句話:我能想到最浪漫的事,就是在沒有界碑的地方,屹立成活界碑。

有時,何光榮覺得自己真的變成了“活界碑”,“像個真正的男子漢,守在了支普齊”。

2015年6月,何光榮從黃岡師范學院畢業。看完學校播放的征兵宣傳片,何光榮萌生了“攜筆從戎”的念頭。他很快報了名,並通過征兵體檢。

何光榮記得,當時院長建議:要去就去最遠、最苦的地方鍛煉,把書生氣變成男子氣。

於是,何光榮來到最遙遠的支普齊當兵。

山頂哨樓的牆壁上,寫著“提高警惕,保衛祖國”8個大字。站在這裡,軍人的使命意識會格外強。

“鍋爐班”修了鐵絲網,圍在哨樓附近。一些羊毛出現在上面,那是企圖穿過鐵絲網的山羊留下的。

一天夜裡,哨兵聽到山谷中傳來了叮當聲——一群境外的牛闖了進來,它們脖子上的鈴鐺不斷搖晃。

士兵們立刻出動,騎著馬沖進山谷,將牛趕了出去。

支普齊哨所的狗,領土意識很強。它們大體分為3個“部落”:連隊的軍犬、山裡的野狗以及和人類混熟的野狗。

那些和人類混熟的野狗,似乎真的把自己當成了這裡的主人。白天,它們和哨兵一起站哨,守望著支普齊﹔夜裡,它們沖進山裡,和野狗、狼打架,捍衛自己的領地。

士兵們樂於收養這些野狗,甚至給領頭的那隻野狗起了個響亮的名字,叫“天狼”。

“天狼”有時會幫著士兵們放牧,早出晚歸﹔有時,它會躺在哨兵們的腳邊,即使身上被哨兵惡作劇般堆滿了石子,也懶得動一下﹔有時,它又會跑到炊事班,偷偷叼走一塊生肉……

“軍馬、軍犬,還有每名邊防軍人,都是支普齊哨所的一分子,都是‘活界碑’。”俞湘劍說,“守衛這片國土,很光榮。”

俞湘劍相信,一旦有情況,這裡的每個兵都能往前沖,都能犧牲奉獻自己的一切。

支普齊哨所的中心,是兩層樓高的國旗杆。這個旗杆也是營區最高的標志物。“國旗在這兒,就是宣示主權。”俞湘劍說。不過支普齊的國旗不大,隻有天安門廣場上國旗的五分之一。

2019年9月,支普齊迎來第一批軍事記者。他們為支普齊帶來一份特別的禮物——一面曾在天安門廣場升起過的巨大國旗。這面國旗至今珍藏在支普齊哨所。

夜裡,晚點名在國旗下進行。這時,何光榮喜歡抬頭望一眼星空。在支普齊哨所的5年裡,他已經學會通過觀察星星來判斷隔天的天氣——如果滿天繁星,第二天會陽光明媚,太陽能發電基本可以滿足供電需求﹔反之,光伏板得不到足夠的光照,需要用發電機輔助發電。

入冬之后,這裡的晴天越來越少。官兵們盼望著來年“開山”。“汽車開進支普齊的那一天,就是‘開山’的日子。”何光榮說。

這,並不容易。從最近的邊防哨所到支普齊哨所,要翻越2座海拔5000米以上的達坂,駛過361個回頭彎。即使在夏季,這段路途也要耗費一些時間。冬季,道路被冰雪掩蓋,車輛、人員無法通行,“開山”變得尤為困難。

到了5月底,哨兵會望著東邊的山頭——當山頂的雪慢慢消融,貨車會跟在推雪車后面,駛進支普齊。

貨車駕駛員聶小波,是每年最先來到支普齊哨所的人之一。“哨兵就像界碑,看到他們就知道,支普齊到了。”他說。

冷暖

每年的1月到3月,是支普齊最冷的時候。穿著羊皮大衣的哨兵,會在哨位附近跑步取暖。“如果有熱水,就可以進行‘潑水成冰’的游戲。”馬永輝說。

即便是夏天,當大多數戰友換上叢林迷彩時,這裡的邊防軍人依舊穿冬季作訓服……

為了抵御寒冷,“鍋爐班”戰友站哨時會在棉手套裡再加上一副小手套。即便如此,在值班日志上簽字時,他們經常凍得抓不穩筆。

不過,馬永輝覺得,真正“冷”的是四五月份,“因為儲存的零食基本消耗完了”,很難熬。

馬永輝喜歡喝飲料,“鍋爐班”所有戰友也是如此。一定程度上,這成了年輕邊防官兵的特殊消遣方式。

“鍋爐班”的工作范圍很廣:焊接雜貨間門鎖、鋪整房頂棉被、接續菜窖電線、維修軍用器材……

時間久了,馬永輝有些迷茫。他擔心家人不理解,認為自己隻會燒個鍋爐、鏟個焦炭、清個爐渣、焊個電焊。

“我們的工作,更多是圍著哨所生活轉。”何光榮知道,其實大部分人都很認可“鍋爐班”,“我們實實在在解決了哨所很多問題”。

2019年年底,何光榮胸前多了一枚三等功獎章。“鍋爐班”每個人心裡都暖暖的。

剛到支普齊,何光榮感受到的隻有“冷”——條件艱苦、路途遙遠、荒無人煙、沒有信號。“服役期滿就退伍。”他想。

一個冬天過去后,何光榮的想法變了。

一次開飯,上尉祁存年發現,自己飯桌上擺著剛出籠的熱饅頭,而旁邊桌上是有些塌的涼饅頭。何光榮記得很清楚,祁存年大發雷霆,餐盤順著窗戶飛了出去。

此后,這裡的每一任司務長都堅守一個規矩:所有飯桌上的食物都一樣。

讓支普齊哨所全體官兵銘記在心的一個日子是2019年9月20日。

這一天,“鍋爐班”正在維修板房。中國移動的技師來了,他們安裝好了信號接收器。

俞湘劍集合了所有戰友,給每個人都發了手機,“信號通了,大家快試試。”

“激動的心,顫動的手。”馬永輝興奮地叫了出來,蹭著俞湘劍的手機熱點,登上了微信。

這是支普齊第一次有了移動信號。馬永輝換上便裝,撥通了家裡的視頻電話。

沒有人接,馬永輝有些著急,又撥了過去。

這次,母親接了。當時,母親正在家中菜園種菜。

看到屏幕中的母親,馬永輝忍不住哭了——他已經一年多沒見過母親了。

“這間屋子裡的人特別講感情。”何光榮說,如果在“鍋爐班”待得足夠久,就會發現這是一間特別熱鬧的宿舍。

熄燈后,他們光著膀子、打著手電、蹲在床邊,泡著當下流行的火雞面,為放多少辣椒爭得面紅耳赤。

上一個冬天,全班共吃掉50箱泡面。調料吃膩了,他們就加入火鍋底料煮著吃。今年,泡面換成了火雞面,口感有所提升。

休息時,“鍋爐班”會進行扑克大賽。打到白熱化階段,每個人都開始藏紙牌。有人藏在毛毯裡,有人坐在屁股下,還有人塞進衣服裡,不時用眼睛順著領口偷瞄。

在支普齊的日子總是溫暖的。這些年輕小伙聚在一起,漸漸把這裡當成了“家”。

2019年,2名上等兵面臨退役。何光榮趁貨車來的機會,給兩人各買了一條煙作為禮物。“班裡就屬他們抽煙多。”他說。

煙盒的包裝上印著藍色星空。這個牌子的煙,何光榮也沒抽過,只是覺得那星空和支普齊的銀河有點像。

最終,兩名上等兵誰也沒舍得走,都晉升了士官。

扎根

在支普齊,暖和的季節只是白色冰雪中的一個逗號。

因為大雪,很多生活中極為簡單的事,在這裡變得異常復雜。

那年農歷八月十五,大雪突降,山路被堵。

3天后的夜裡,送菜的貨車才載著月餅開進來。那天晚點名就一個流程——領月餅。在賀永璽印象中,那是最短的一次晚點名,也是最遲的一個中秋節。

上尉俞湘劍第一次參加支普齊巡邏時,也遇到大雪。

那年6月,山谷間落了半米厚的積雪。看到馬道被遮住,俞湘劍意識到,自己被困住了。

“當時我們隻穿了秋衣秋褲,又凍又餓,真怕就撂在這了。”俞湘劍說。

好在同行的民兵找到一條通往附近村庄的路。在那裡,官兵和修路工人朝夕相處半個多月后,被直升機接走。

從空中俯瞰支普齊的群山,俞湘劍明白,要在這裡扎根,就必須自給自足。

於是,官兵們開始修建溫室。葫蘆瓜、四季豆、黃瓜、西紅柿、蒜苗、小白菜……開始在支普齊哨所的大棚裡生長。

一級軍士長楊發紅嘗過一根溫室裡結出來的黃瓜。“有點甜,水分不算很多。”楊發紅說,“咬一口覺得很幸福,舍不得下口。”說話間,他連黃瓜蒂一並吃了。

后來,上尉祁存年和戰友們開始在河谷裡種青稞。第一年平整土地,第二年撿石頭、施肥、澆水,第三年秋天,青稞終於長出來了。

綠色,在支普齊尤為珍貴。這裡土壤稀少,草和樹很難活下去。

官兵們想了個辦法,從河溝裡將草皮和土壤鏟出來,移植到營區。現在,野狗們喜歡躺在草坪上晒太陽,跟不上羊群的小羊羔會留在這裡吃草。

羊幾乎是支普齊食物鏈最底端的動物。“羊會被雪豹攻擊,也容易被狼群叼走。”邊巴桑布說。

邊巴桑布是“鍋爐班”唯一的藏族士兵,也是支普齊哨所騎術最好的士兵。他順理成章,承擔了放牧的任務。

這是個辛苦活,一不留神,羊群就會到處亂跑。

即便如此,邊巴桑布還是喜歡放牧。他喜歡在山谷裡飛奔著追趕牛羊,指著周圍的崇山峻嶺,大聲地說:“這裡全是我的腳印。”

對邊巴桑布來說,最難的是背記法規。“短的還好,長的怎麼也記不住。”他撓著頭說。

凌晨3點,朦朧的月色與微弱的路燈交匯,映照出邊巴桑布那張堅定的臉龐。“我們堅守在這裡,國家才能安定,家人才能過上安穩的生活。”他說,這是每名邊防軍人的職責。

前不久,邊巴桑布寫了份留隊申請書。他的漢字寫得不好看,卻很工整,一筆一畫,方方正正。

戍邊守防,要把根扎下去。邊巴桑布總聽俞湘劍說:“一代人有一代人的使命,我們要給下一代人留下點東西。”

“鍋爐班”每名戰友都栽了一棵屬於自己的樹。上等兵馬鵬忠種的是紅柳。這種樹很有“韌性”,但在支普齊也很難熬過第一個冬天。

馬鵬忠將維生素片化在水裡,澆到樹根上,再撒一點羊糞,樹基本就活下來了。

這個22歲的男孩稱自己是“支普齊最靚的仔”。參軍時,他在志願書上填了邊遠艱苦地區。

支普齊哨所草地上的石頭、板房內的牆壁,都印著“快樂守防”字樣。

“心態很重要。”馬鵬忠說,周末可以跟家裡通個視頻電話,還能和戰友們一起打打游戲,日子就有了盼頭。

支普齊哨所的訓練器材基本都是官兵自己做的。馬永輝的得意之作是室外的健身器材。“我們自己用角鐵、方鋼、水泥焊接成的。”他說,“設計圖是俞湘劍畫的”。

新兵們用這些器材訓練,成績有了提升。馬永輝充滿自豪:“沒有的東西,我們造﹔壞了的東西,我們修。”

晚飯前,支普齊哨所迎來難得的愜意時光。值日員忙著打飯,將一盤盤熱菜端到餐桌上。食堂的電視切換到音樂頻道,屏幕裡的歌手正唱著《懷念青春》。一名戰友站在電視前,盯著屏幕。不一會兒,他哼著曲子,身體跟著搖晃起來。

“飯菜按時出爐,房間溫度正好,供電也沒問題……”看著一切運轉正常,何光榮笑了。

這,應該就是家的樣子。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量