軍地推進革命文物保護利用工作成果:讓紅色火種永續傳承

浙江嘉興南湖,秀水泱泱,紅船依舊,游人如織﹔上海中共一大會址紀念館內,《共產黨宣言》中文譯本等各類展品吸引參觀者駐足觀看﹔湖南省郴州市汝城縣“半條被子”故事發生地沙洲村,保存完好的木床無聲地訴說著當年的故事……一件件珍貴的革命文物跨越時空,見証著黨的百年歷程,凝聚著堅守初心、不斷奮斗的力量。

近日,習主席對革命文物工作作出重要指示指出,革命文物承載黨和人民英勇奮斗的光榮歷史,記載中國革命的偉大歷程和感人事跡,是黨和國家的寶貴財富,是弘揚革命傳統和革命文化、加強社會主義精神文明建設、激發愛國熱情、振奮民族精神的生動教材。

近年來,軍地各級充分認識革命文物工作在見証革命歷史、弘揚革命精神方面的重要作用,結合新時代新要求,不斷加大革命文物工作力度,涌現出不少保護、管理、運用革命文物的好做法。

構建多維立體保護格局

多方合力摸清革命文物“家底”

北大紅樓、天安門、李大釗烈士陵園、雙清別墅……日前,北京市公布第一批革命文物目錄。據報道,該名錄由北京市文物局組織各區文物行政部門和國有文物收藏單位排查、核定,專家論証審核,征求黨史文獻、退役軍人事務等部門意見,並報請市委市政府批准后形成。

習主席對革命文物工作作出的重要指示強調,加強革命文物保護利用,弘揚革命文化,傳承紅色基因,是全黨全社會的共同責任。近年來,在軍地各級共同努力下,我國革命文物工作頂層設計不斷加強,基礎不斷夯實,革命文物保護利用呈現良好發展態勢。

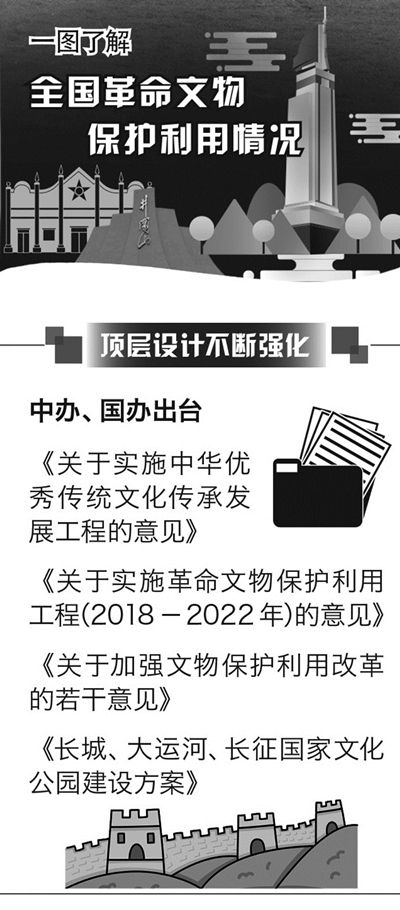

一條時間軸,記錄了中央和國家機關各部門重視革命文物保護利用的足跡——

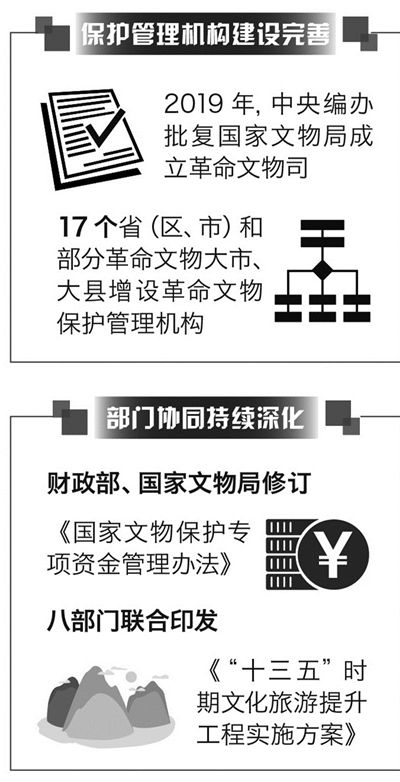

2017年1月,中辦、國辦出台《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,此后《關於實施革命文物保護利用工程(2018-2022年)的意見》《關於加強文物保護利用改革的若干意見》《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》陸續出台,進一步規范了新時代革命文物相關工作﹔2017年2月,《“十三五”時期文化旅游提升工程實施方案》印發,加大支持革命文物保護利用設施建設和紅色旅游基礎設施建設力度﹔2019年,財政部、國家文物局修訂《國家文物保護專項資金管理辦法》,對革命老區和革命文物保護予以傾斜﹔2020年,中宣部、財政部、文化和旅游部、國家文物局公布兩批37個革命文物保護利用片區……

“以前,由於缺少整體規劃,革命文物保護的重心放在各級文保單位,造成散落的革命文物未能很好兼顧。”江西省文化和旅游廳革命文物處負責人表示,在軍地各級的統籌推進下,這一局面得以改變。

在贛南原中央蘇區,曾因氣候潮濕、舊時建筑多為磚木或土木結構,一些革命遺址舊址出現了不同程度的損毀,有的甚至面臨消失的危險。義務看護員劉承漢守護的“彈洞壁”就是其中之一。

了解情況后,瑞金中央革命紀念地紀念館安排專業人員,對以“彈洞壁”為代表的革命文物進行定期檢查和維護修繕,該市國防教育辦公室堅持軍地一體聯動,創新搶救保護方法,合力保護革命文物。

近年來,陝西、山西、福建、廣東、重慶等多地出台革命文物保護利用實施辦法﹔陝甘寧、川陝、鄂豫皖建立省際協作機制,整體謀劃、協同推進﹔國家文物局批准創建延安革命文物國家文物保護利用示范區,串點連線、連片保護、整體展示的革命文物工作新態勢正在形成。

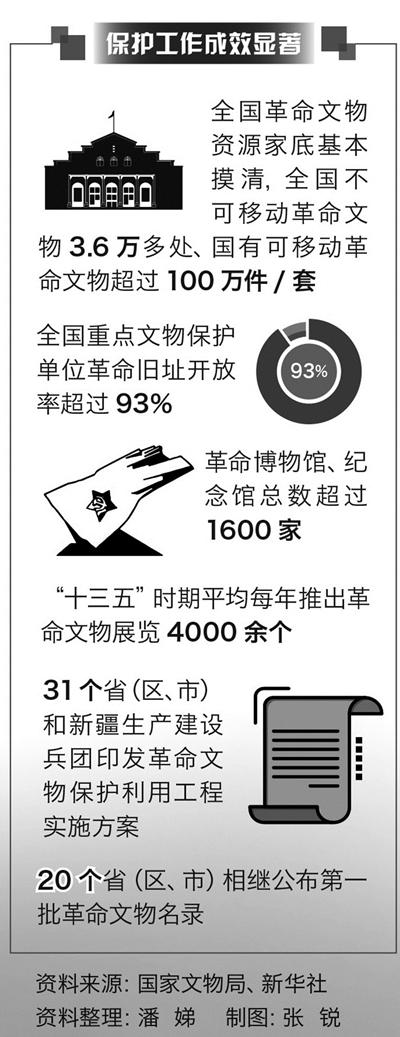

在各方共同努力下,我國革命文物資源“家底”基本摸清。國家文物局近日公布,全國不可移動革命文物3.6萬多處,國有館藏可移動革命文物超過100萬件/套。20個省(區、市)相繼公布第一批革命文物名錄,革命文物史實研究和價值挖掘不斷深入,保護管理狀況顯著改善。“十三五”時期國家文物局共實施263項全國重點文物保護單位革命文物保護項目,2021年已批復近200項。

探索創新展陳傳播方式

推動革命文物煥發時代光彩

“如果我是一位游客,我最想聽什麼,最想了解什麼?”

在陝西延安棗園革命舊址,講解員袁劍麗經常會思索這個問題。她的回答是做好功課,時時更新自己的“數據庫”並融入講解,讓紅色故事感動更多的人。

在加強保護的基礎上,如何發揮革命文物的精神滋養作用,讓革命文物“活”起來,在新時代煥發新光彩?這個問題,不單單是對全國各地“紅色講解員”的考驗,也是擺在軍地各級面前的一道課題。

位於上海市黃浦區南昌路100弄(原環龍路老漁陽裡)2號的中國共產黨發起組成立地(《新青年》編輯部)舊址,是上海市首批革命文物名錄中的不可移動革命文物,於2020年7月1日完成修繕重新開放。

修繕完成的革命舊址內,場景復原、VR立體電影、互動查詢等展陳手段的運用,讓參觀者可立體化、沉浸式地觀摩建黨前期准備工作中的重要歷史場景。“展館考慮了不同群體的需求和體驗效果,眼睛近視的觀眾戴上可調整視力的VR眼鏡,一樣能夠‘零距離’了解南陳北李相約建黨的歷史脈絡。”志願講解員介紹道,數字化的革命文物展陳方式吸引不少游客前來“打卡”。

“我們編寫了《六張舊幣傳佳話》《兩個銅板的故事》《一張會講故事的照片》等文物故事,融入陳列展覽中,讓文物會‘說話’。觀眾可以通過多種方式、多條渠道了解文物觸摸歷史。”四渡赤水紀念館陳列室的工作人員梁華說。為充實館群文物陳列,豐富館藏文物數量,四渡赤水紀念館多次組織人員到全國各地廣泛征集文物,目前已征集文物10138件/套,紀念館年接待參觀者超過百萬人次。

近年來,為了讓革命文物煥發光彩,各地積極探索實踐,推出不少創新之舉,形成一道道激活紅色記憶、弘揚革命精神、傳承紅色基因的“亮麗風景線”。

抗擊新冠肺炎疫情期間,由國家文物局指導,湖北省文化和旅游廳、中國文物交流中心共同推出的“英雄武漢英雄城 革命精神永傳承”武漢革命文物線上展示月活動,綜合應用5G及互聯網傳播技術,全景、動態式呈現武漢革命史脈。

河南桐柏革命紀念館採用文物與景觀、照片與影視、音樂與解說、參觀與參與相結合的展示方式,還原成立中原局、桐柏軍區等重大歷史事件。

湖南省積極打造紅色展陳品牌,《風范長存——毛主席遺物展》入選國家文物局“弘揚中華優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀”100個主題展覽推介中的20個重點推介項目,《中國出了個毛澤東》展覽赴俄羅斯列寧紀念館展出,取得良好反響。

用好革命文物生動教材

在觸摸歷史中汲取奮進力量

清明假期剛過,文化和旅游部發布2021年清明節假期全國國內旅游數據,紅色旅游在清明小長假迎來井噴,遵義、延安、湘潭等紅色旅游熱門目的地預訂量同比增長180%。根據某旅行平台的清明出游報告顯示,紅色旅游客群呈現年輕化特征,95后和00后佔比近50%,00后的紅色旅游預訂量增速最快,同比增長630%。

事實上,近年來,紅色旅游的規模和熱度不斷攀升。2019年,全國紅色旅游人數超過14億人次,紅色旅游收入超過4000億元。數據快速增長的背后,是一系列整體發展、示范推進措施推動下,革命文物保護工作的扎實開展。

近年來,革命文物展示展陳漸成體系,全國文物保護單位革命舊址開放率超過93%,革命博物館、紀念館總數超過1600家,“十三五”時期平均每年推出革命文物展覽4000余個。這也讓越來越多人有機會近距離接觸革命文物、接受革命傳統教育。

革命舊址是直觀並富有說服力的生動教材。“在對革命舊址物理空間維修復原的同時,更要注重發揮其對接歷史、資政育人的獨特作用。”陝西省軍區主要領導認為,利用革命舊址開展包括國防教育在內的現地教學,代入感強,可以啟發觀眾穿越歷史時空,感悟革命傳統。

今年2月,重慶渣滓洞看守所舊址完成修繕后重新開放。據紅岩聯線文化發展管理中心工作人員介紹,舊址自重新開放后吸引了各地游客前來參觀,僅3月27日、28日兩天,就接待游客近2萬人次。

已有68年黨齡的老人王桂森,清明節前從黑龍江省出發,專程來到重慶緬懷紅岩英烈。他感慨道:“看到政府把革命文物修繕、利用得這麼好,我非常欣慰。如今日子越過越好,我們可不能忘了革命烈士的不朽功勛啊!”

距重慶300余公裡的貴州遵義成為紅色研學的熱門打卡地。自去年10月以來,這裡每周迎來貴陽市數百名初高中學生,開展主題為“重走長征路、闊步新時代”的紅色文化教育主題研學活動。據介紹,近年來,遵義市積極推動大中小學生研學旅行、社會實踐與紅色旅游相結合,僅紅色研學活動已吸引貴州省內外3萬余人次學生參加。

“看了很多革命文物,感覺課本裡的歷史變得看得見摸得著了,我們的幸福生活是革命先烈用鮮血和生命換來的,長征精神激勵著我更加努力學習。”貴陽培文學校的學生覃梓童在研學活動結束后說。

知所從來,方明所去。文化和旅游部有關負責人介紹,今年是建黨百年,將繼續實施百年黨史文物保護展示工程,支持舉辦中國共產黨百年黨史文物大展﹔推進北大紅樓與中國共產黨早期北京革命活動舊址對外開放、第一個核武器研制基地舊址保護展示等﹔實施一批革命遺址遺跡、紀念設施、藏品保護展示項目,推出一批建黨百年線上線下主題展覽,推介一批革命文物精品陳列展覽,讓廣大干部群眾切身感受黨的百年奮斗、百年輝煌,不斷汲取全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興中國夢的精神力量。(潘娣)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量