從列兵到上校,融入雪域藏鄉

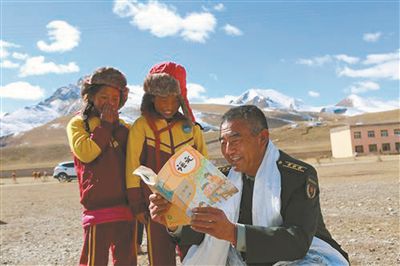

杜軍向藏族兒童詢問學習情況。譚 健攝

當杜軍與他的藏族“親友團”坐在一起時,如果不是一身戎裝,很難將他從人群中分辨出來:一樣的紅黑臉龐、一樣壯實的體格、一樣憨厚熱情的笑容,還有一口流利的藏語。從列兵到上校,在玉樹28年的軍旅生涯,讓這個隴東漢子融入了雪域藏鄉,更成為藏族同胞信賴的親人。

隆冬時節,唐古拉山北麓大雪漫天。在雜多縣政府,曾與杜軍同在巴塘草原上的玉樹騎兵連服役的江巴向記者講述杜軍與他的藏族“親友團”的故事。

杜軍第一次認親就認了10多個奶奶。一年冬天,時任排長的杜軍和戰友在巴塘草原放馬時,突遇暴雪,一行人跑到附近的鐵力角村避雪。村口一個簡陋的小院裡,10多個滿頭白發的藏族老阿媽正依偎在一起取暖。見來了客人,老阿媽們顫巍巍地忙著給大家煮奶茶。聊天中,杜軍得知這裡是敬老院,老阿媽們都是孤寡老人,由於地處偏遠,平時難得有人來。一次結緣,20年情緣。從此,杜軍在巴塘草原多了一份牽挂。一有空閑,他就去和老阿媽們聊聊天、幫助干點活。很快,他成了老阿媽們放不下的“查沃(藏語:寶貝孫子)”。無論在連隊還是軍分區機關任職,杜軍都從來沒有中斷過和她們的聯系。玉樹騎兵連也形成了一個傳統:老兵退伍離隊前必到敬老院跟老人們道別,新兵下連后必到敬老院“認親”。久而久之,這成為當地的一段佳話。

2010年,杜軍被任命為雜多縣人武部部長,他的“親友團”也從巴塘草原擴展到了雜多縣。

加索下灘社區的瓊阿卓瑪已經82歲了,記性大不如從前。但每當有人問她還有何親人時,老人總是一臉幸福地說:“杜軍。”早些年瓊阿卓瑪的丈夫和兒子相繼去世,經濟拮據的她還要撫養兩個未成年的孫女,生活異常艱難。8年前,杜軍跟她結成幫扶對子,從此,這個臉黑黑的高個子軍官經常出現在她家中,跑前跑后幫著修葺房屋、操持家務。入冬前,他拉來煤磚整齊地擺放在院裡﹔過年前,他籌備好一家人生活所需的米面油茶……

“他對藏族孩子,就像對自己的孩子一樣親!”薩呼騰鎮瓦力灘孤兒學校校長瓊英然周告訴記者,杜軍第一次來到這所孤兒學校后,便組織人武部與學校結成共建單位,發動干部職工開展“一幫一”捐資助學活動,並多方協調經費幫助學校加強基礎設施建設。如今,瓦力灘孤兒學校已經是一所擁有6個年級的全日制寄宿小學,孩子們也都記住了杜軍那張經常出現的黑黑笑臉。

那張笑臉也有嚴肅甚至嚇人的時候。人武部職工陳學彪告訴記者,部長抓訓練是出了名的嚴格,整組逐人查、逐人過,上門到戶抓落實﹔點驗嚴格按照條令執行,一支牙刷、一雙作訓鞋也不放過﹔訓練嚴格按照連隊標准……

有人不理解,雜多條件艱苦,平均海拔4300米,一年不是冬季就是“大約在冬季”,在這麼艱苦的地方,躺著就是奉獻,民兵訓練抓那麼嚴干什麼?杜軍卻說:“民兵也是兵,既然是兵,就要有兵的樣子。”2016年10月17日15時14分,雜多縣發生6.2級地震,杜軍第一時間帶領56名民兵趕赴受災地阿多鄉抗震救災,連續奮戰兩晝夜,搭建帳篷34頂,排查危房73間,轉移受災群眾262人。

雜多有“虫草第一縣”之稱,採挖虫草是當地群眾創收的重要渠道。由於經濟效益高,也引來一些偷挖偷盜者。杜軍任人武部部長后,一到虫草採挖季,便協調組織地方干部、公安干警和民兵聯合維護生產秩序。同時,針對雜多縣位於瀾滄江源頭,是三江源生態保護核心區的實際,杜軍還組建生態民兵巡護隊,定期走村入戶宣傳、巡護保護地區、打擊盜獵行為。(譚 健)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量