抗戰老兵李承發回憶烽火往事

“白衣戰士”向戰沖鋒

222

222

今年102歲的抗戰老兵李承發,是廣西軍區桂林第一離職干部休養所最年長的老干部。前些日子,因為胃出血,李承發住進醫院。記者前去探望時,老人的病情已經有了好轉。

“這幾年,父親的身體幾次‘報警’,但每次都能化險為夷。”在李承發的女兒李新元看來,父親年輕時飽受戰火洗禮,經歷生死考驗,才淬煉出這份“生命的堅韌”。

走進病房,李承發已在等候。這位滿頭銀發的老人站起身,面帶笑容,親切地拉著記者坐在身邊。他的右手指關節有些變形。老人說,那是年輕時長時間握手術器材導致的。抗戰時期,李承發是一名衛生員,曾用這隻手挽救了許多戰友的生命。

說起當年參加新四軍的往事,李承發饒有興致。聆聽他生動真摯的講述,記者感到,仿佛有一位年輕的“白衣戰士”,正迎面走來。

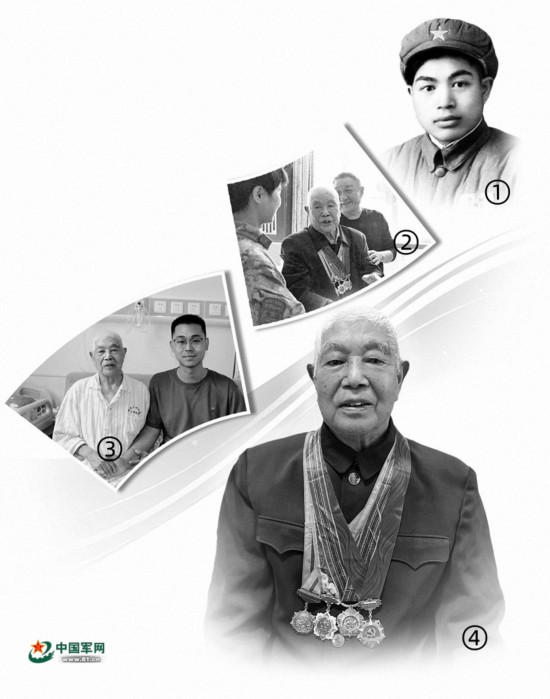

圖①:李承發參加抗美援朝出國作戰前留影。圖②:李承發與來訪者交流。圖③:李承發接受本報記者採訪時留影。圖④:李承發102歲生日留影。受訪者供圖

“我這個‘小醫生’,是戰友們活下去的希望”

1923年,李承發出生在安徽省天長縣一個小村庄。父親早逝,母親獨自拉扯他們兄弟四人,忍受著地主的欺壓,靠種田艱難度日。趕上災年,一家人的日子就更不好過了。

1937年底,抗日戰場硝煙蔽日。地處皖蘇交界的天長,“不斷涌入從東邊逃難而來的老百姓”。從他們口中,李承發得知日軍在南京的暴行。聽說同胞們慘遭殺戮,這個14歲的少年,對日本鬼子恨得咬牙切齒。

南京淪陷后,日軍持續向周邊擴張,1938年侵佔天長。“那時的日子暗無天日。”李承發憤然回憶,日軍入侵天長后,不僅對平民實施炮擊、屠殺等暴行,還頻繁地開展大“掃蕩”,“我們一家人連種田都成了奢望”。

1942年,得知新四軍在天長征兵的消息,李承發毅然找到隊伍,如願參軍,被團裡安排擔任衛生員。

“成為衛生員后,經過簡單培訓,我就開始救治傷員。”回憶起第一次面對傷員時的心情,李承發言語間依然帶著焦急,“戰友們把傷員抬到我跟前的時候,我的心怦怦直跳,怕自己本事沒學到家,怕救不好戰友啊……”

這次經歷,讓李承發更堅定了加倍努力學好救護技能,竭盡所能為戰友服務的決心。

此后不久,李承發獲得到上級衛生部門學習的機會,廣泛接觸中醫、西醫專業知識。上課時有聽不懂、記不下來的內容,他主動向身邊戰友求助:“剛才教員講的內容,能不能幫我記在本子上?”課后,他反復研讀筆記,哪裡不明白,就追著文化程度較高的戰友請教,直到把知識吃透。

學習結束后,李承發重返戰斗一線。面對缺醫少藥的局面,他想盡辦法搶救傷員,“沒有條件也要創造條件”。

“當時沒有擔架,我們就把木棍捆起來替代﹔藥品稀缺,我們就去山上採草藥……”盡管李承發拼盡全力救治傷員,依然留下很多遺憾,“有的戰友胳膊或腿被炸傷,因條件實在有限,感染嚴重、危及生命時只能忍痛截肢。”

戰斗依然殘酷,但官兵拼死殺敵的信念更加堅定。一次在陣地上救治傷員的經歷,李承發記憶猶新。那天清晨大霧彌漫,李承發隨部隊轉移途中,在江蘇盱眙遇到日軍小隊。雙方人數相當,但武器裝備差距懸殊。我方隻有幾杆步槍,多數官兵用的是鳥銃,而李承發隻背了一個醫療挎包,手中沒有武器。

盡管如此,官兵們依然敢於與敵人較量。在一處小山坡下,李承發就地展開戰地救護。

交火中,傷員不斷被抬來。“那時候我個子不高,長得也像個孩子,戰友們都叫我‘小醫生’。聽著他們的喊聲,我心裡著急。我這個‘小醫生’,是戰友們活下去的希望!”李承發說。

“我們是衛生員,可打鬼子照樣不含糊”

“衛生員首先是一名戰士。”從抗戰烽火中一路走來,李承發對這句話體會很深。

老人回憶,有一年冬天,日軍對根據地發動大規模“掃蕩”,他所在部隊緊急轉移,途中遭遇日軍。

“快趴下……”帶隊的副隊長立即組織官兵戰斗,話音未落,一顆子彈擊中他的頭部。看到副隊長倒地,官兵悲憤交加,奮起反擊敵人。

激戰中,李承發沖上前去,扶起副隊長,快速為他包扎頭部。戰友們頑強戰斗,終於打退日軍,但副隊長因傷勢過重犧牲。

說起當天的情景,李承發仍記得許多細節。“那天晚上,縣委領導看到副隊長的遺體,都悲痛不已,捂著臉哭泣。后來開追悼大會,我攥著拳頭立下誓言,要繼續戰斗,為副隊長報仇。我雖然主要負責戰場救治工作,可一旦遇到敵人,我就是不要性命,也要與他們拼到底。”李承發堅定地說。

后來有一次,擔任衛生隊長的李承發帶隊前往江蘇高郵採購藥品。為確保行動安全,他們向上級申請了武器,藏在小推車中,以防萬一。

一行人喬裝成老百姓,推著小推車出發了。行至城門口時,幾個日本鬼子突然攔住他們的去路,端著刺刀上前盤查。“那一瞬間,我的心提到了嗓子眼。武器一旦暴露,后果不堪設想。”李承發說。

危急關頭,李承發果斷決定“先下手為強”。在敵人靠近他們的瞬間,李承發大喝一聲“動手”,隊員們迅速拿出小推車中的武器,向敵人射擊。敵人來不及反應,幾聲槍響過后,紛紛應聲倒地。

李承發帶領隊員們乘勝追擊,很快將城門附近的日本鬼子全部殲滅,我方無一人傷亡。“我們是衛生員,可打鬼子照樣不含糊。”回憶這場驚心動魄的遭遇戰,李承發語氣鏗鏘。

記者為李承發的英勇點贊,老人卻擺擺手:“我不是英雄,當年那麼多戰友都犧牲了,和我一起參加新四軍的同鄉有20多人,抗戰勝利的時候就剩下我一個了,他們才是英雄……”

“只要是為人民服務的事,事事都要搶在前頭”

1945年,抗日戰爭進入尾聲,李承發也在新四軍當了3年兵。

一天,指導員把李承發叫到跟前,對他說:“小李,我給你講講共產黨員是做什麼的……”

指導員接下來的話,李承發一直記到今天:“共產黨員能吃苦、肯受累,干啥都得做模范。只要是為人民服務的事,事事都要搶在前頭。”

李承發認真聽著,心中涌起一股熱流。他當即向指導員表示:“我想入黨,將革命進行到底!”指導員欣慰地點點頭說:“你要按黨員標准嚴格要求自己,多勞動、多創造。記住,革命不怕死,怕死不革命。”

經過組織上的考察,工作積極、作戰勇敢、學習上進的李承發,於1945年6月光榮入黨。“對黨的信仰,是我一生的動力源泉。”李承發說。

“您覺得應該如何堅守這份信仰?”記者問道。

老人略作思考,說起抗戰時期的幾件“小事”:部隊燒火做飯需要上山砍樹枝,別人砍80斤,他就砍100斤﹔農忙時節,只要有空,他就一頭扎進田間地頭,幫老鄉挑水、割稻子,和他們打成一片……

李承發身邊的人們,也向記者說起老人生活中的一些“小事”。

“父親一直保持勤儉節約的習慣。吃完飯擦嘴用的紙巾,他舍不得扔,總是揣在兜裡,留著擦鼻涕。”女兒李新元說。

干休所劉干事告訴記者,每個月的黨費,李承發都會提前交給組織。“領了工資,先交黨費,是李老一直以來的習慣。”劉干事說。

採訪臨近尾聲,李承發一時興起,唱起了《人民軍隊忠於黨》。歌聲嘹亮,回蕩在房間裡,飽含著一位老黨員的無限赤誠。(李由之)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量