爸爸媽媽:當你們看到這封信時,我已經奔赴戰場

視頻:每封遺書背后都有故事

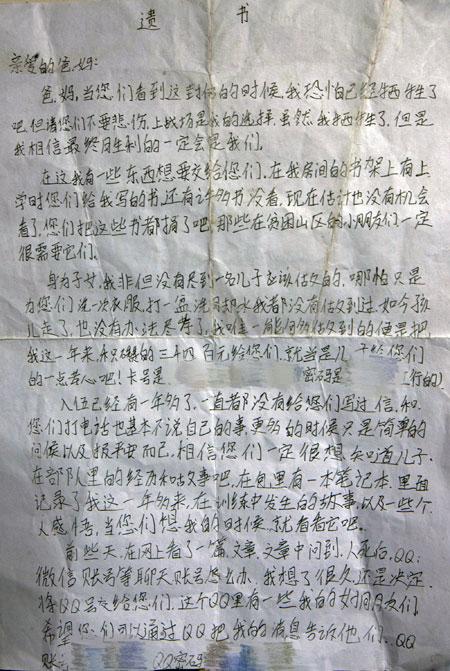

運輸隊上等兵周涼的家信。

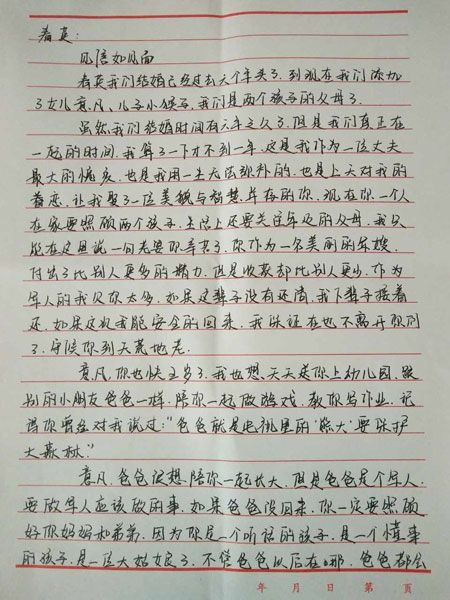

偵察營四級軍士長楊國軍的家信。

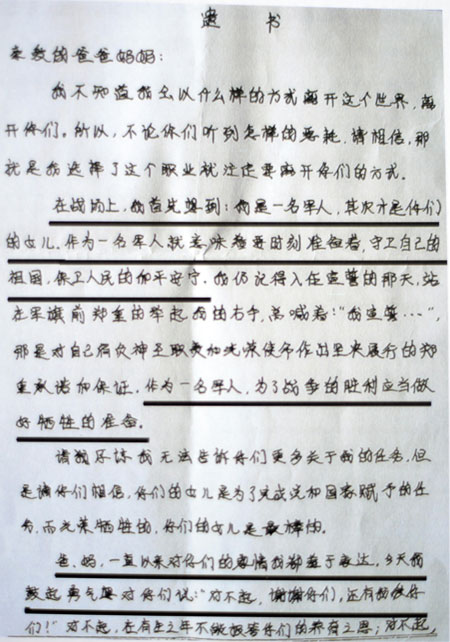

指揮通信連下士沈雨婷的家信。

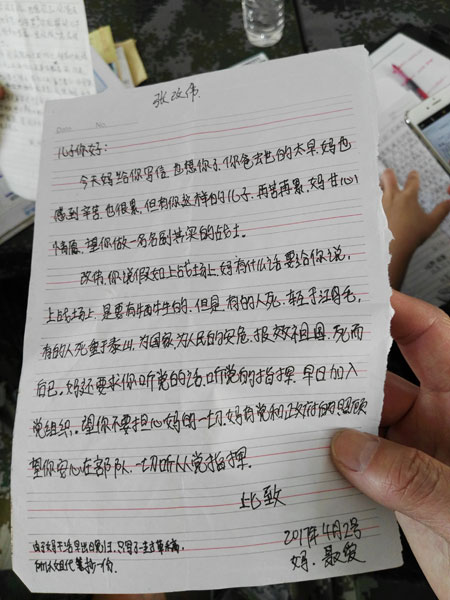

裝步三連下士張改偉母親的回信。

蒙了!房罡突然收到兒子房宛鬆寄來的一封信,打開一看,紅格紙上赫然寫了兩個醒目的大字:遺書。

他沒敢告訴妻子,趕忙聯系兒子,10分鐘內打了40多個電話,全沒人接。房罡又連著發了十幾條信息:你在干嗎?你怎麼了?回個信息……

一

在此之前,21歲的房宛鬆從來沒有收到過父親如此直白的關心。他記得父親“最體貼”的問候是,看到自己穿著破洞牛仔褲,“嫌棄”地說:“你穿的都是什麼東西!”

所以,看到手機上一下40多個未接來電和短信,房宛鬆心裡除了緊張還有點小激動,他准備給老爸回個電話。

“我每次跟我爸說話都得鼓起勇氣。”房宛鬆設計的第一句台詞是:“我信寫得怎麼樣,是不是很帥,有沒有嚇到?!”

結果完全不是他想得那麼回事。

“是不是真的?不是真的?不是真的就行!你這不嚇人嘛!我心臟不好!”電話一接通,房罡一直有所克制的關愛全部迸射出來。房宛鬆顯然被父親驚到了,趕緊解釋寫遺書是部隊組織的活動——假如明天上戰場,留給家人一封信。

2016年4月,房宛鬆所在的東部戰區陸軍第71集團軍某旅組織大家寫這樣一封信寄給家裡。那時他剛入伍幾個月,正跟隨自己所在的榴炮連在野外駐訓,班長告訴他:“你就當遺書寫。”

對於寫慣了各種總結的戰士們來說,這似乎只是一個普通的任務。然而,他們沒想到,當自己真正提起筆嘗試為剛剛展開的人生畫上一個仿真的句號時,擔憂、愧疚、恐慌等情緒全都從生活的縫隙裡爭相冒出頭來。

二

房宛鬆故意把“遺書”這兩個字大大地寫在信紙上做題目。

他本不想來當兵。考上中國人民大學之后房宛鬆隻讀了一年,覺得無聊非要退學。因為這件事他跟家裡吵了很多次,一吵架就摔門出走。房罡沒辦法,隻好先同意他退學,再從天南海北找來以前一起當兵的戰友,“半騙半哄”地送兒子去部隊接受管教,任他怎麼耍脾氣也不接回來。

房宛鬆想撒撒氣,用這封遺書讓父母意識到“自己有多重要”:“當你們看到這封信時,我已經奔赴戰場……”

房宛鬆在山上的駐訓帳篷裡伴著外面的雨聲文思泉涌時,比他小兩歲的汽車連新兵周涼正在城裡的駐地營房裡搜腸刮肚。

周涼最怕這種讀讀寫寫的任務,他在農村老家隻讀到初中,來當兵訓練多苦多累都沒掉一斤肉,“一背理論就瘦了十來斤”。

為了完成寫遺書的任務,周涼掏出手機開始搜索。組織這場活動的旅政委張振東通過大數據發現,開展活動的第一周全旅有900多人都在搜“軍人遺書怎麼寫”。

這些20歲出頭的姑娘、小伙子在接受中國青年報·中青在線記者採訪時全都嚴肅地表示:“這輩子真是第一次寫遺書啊!”

可1998年出生的周涼一搜就灰心了:“網上遺書都是很老的人寫的,這我也用不上啊!”沒辦法,他隻好鑽進學習室裡自己硬著頭皮靜下心來想。

周涼認認真真寫完交上去,他的排長——28歲的白俊峰一看就樂了。白俊峰覺得“這小孩”實在太可愛了。

三

白俊峰是2016年7月軍校畢業后選崗來到第71集團軍某旅的。在士兵考學上軍校之前他一直在后勤保障部隊工作,總感覺當兵當得“不太正宗”。“必須趴在地上,沾了一身土,受了一身傷,才知道什麼叫部隊。”於是他就拉著行李來到了這支野戰部隊。

剛走進擺滿11個高低床的大宿舍,把背包放下,接他的小戰士突然來了一句:“排長,你收拾好之后別忘了寫一封遺書。”

白俊峰正在拉背包拉鏈的手頓了兩秒鐘,心裡咯噔一下。不過老兵告訴他,到了新部隊不要表現出任何膽怯,尤其在自己的兵面前。他趕緊收拾起吃驚的神情,若無其事地吐出一個字:“好。”

“沒事兒,排長,我們都寫。”小戰士輕描淡寫地加了一句。白俊峰心裡突然有些激動,心想這就是真正的野戰部隊吧。

他在遺書的開頭寫道:“親愛的爸爸媽媽:頓首……”然后就卡住了。

“我是該愧疚呢,還是該抱歉呢?畢竟他們看到這封信時我已經不在了。”白俊峰從上午9點一直寫到12點,總共憋出不到1000字。經過深思熟慮,他主要表達了三層意思:害怕面對忠孝難兩全的抉擇﹔因為要上陣殺敵保家衛國而感到提氣﹔對本領恐慌的思考。

等白俊峰動筆的時候周涼早已寫完了,休息時間又去看他喜歡的動畫片《奧特曼》。

在白俊峰眼裡,周涼就是個小孩:“他把QQ號和密碼,還有銀行卡的賬號密碼都寫在遺書裡了!”周涼這股實在勁兒白俊峰越想越覺得可愛。

但19歲的周涼是認真的。他寫的時候仔細想過了,假如無聲無息地犧牲在戰場上,在這個世界上就一點兒存在感也沒有了。他把QQ號和密碼留給父母,如果他戰死了,希望爸媽可以登錄QQ把這件事告訴自己的同學,“世界這麼大,自己突然就沒了,如果大家都不知道,好像犧牲得很沒有價值”。

四

雖然信的主體內容不同,但周涼和白俊峰的遺書有著相似的結尾。

白俊峰信上的最后一句話是:“如若戰死沙場,請為我高歌引吭。”他對這句令人心潮澎湃的總結頗為得意,打心底裡覺得作為一個軍人,這樣便算是實現了價值。

周涼信裡最后也表達了“一家不圓萬家圓”。記者問他,最后這些話是你自己想的嗎?他縮著脖子嘿嘿一樂說:“最后不都得升華一下嘛,新兵點評動不動就來這麼一句,我都聽會了!”

這樣的一封信,該旅上上下下幾千人每人都寫,包括旅長和政委。政委張振東是70后,他的世界與80后的白俊峰、90后的周涼和房宛鬆都不一樣。

張振東在全旅大會上對旅裡的官兵說:“我們不敢保証這幾年就不會打仗!”如果打起仗來,他不但要把大家帶出去,還得能帶回來。作為帶兵人,他需要通過這封遺書明確對自己崗位的認識。

當然,幾乎所有官兵,在這封特殊的家書裡,無一例外都表達了對父母妻兒的愧疚和牽挂。

偵察營營部四級軍士長楊國軍在信裡說:“兒子,以后你就是家裡唯一的男子漢……要保護好媽媽和姐姐。要是有人欺負她們,你就揍他。要是有人問誰教的,你就說是我教的。”

指揮通信連下士沈雨婷寫道:“親愛的爸爸媽媽,我不知道我會以什麼樣的方式離開這個世界,離開你們。所以,不論你們聽到怎樣的噩耗,請相信,那就是因我選擇這個職業而注定離開你們的方式。在戰場上,我首先是一名軍人,其次才是你們的女兒……”

曾經桀驁不馴的房宛鬆在一年后修改的第二版遺書裡寫道:“親愛的爸爸媽媽,我總想為你們唱一首《當你老了》,但苦於沒有機會。每次聽到這首歌我總是內心不能平靜,因為這是我心裡的歌。”

這些信寫完之后,他們每個人都需要再謄抄一份,然后放進上戰場時隨身攜帶的枕頭包,這個包平常放在他們的床頭櫃裡。如果戰爭真的爆發,他們中有人為國捐軀,這封遺書將被送到他們的親人手中。這個枕頭包裡還有一身換洗衣物,一個針線包、一個枕套和一條白床單。大家笑談,白床單可以用來遮蓋遺體,枕套可以用來裝骨灰。

除了謄抄的信,遺書的原件則從他們的駐地徐州,寄往全國各地。

五

白俊峰的家離駐地的營區隻有800米,但他的父母覺得與兒子好像隔著遙遠的距離。每天忙於訓練,他短信都幾天才能回一條,父母著急上火,有時候白俊峰急了就回一句:“我不是生活在徐州,我只是駐地在徐州!”

不過他還是找時間親自把這封信拿回家了,一來怕父母擔心,二來也想看看父母的反應。

看信的時候白俊峰和爸媽一起在廚房做飯。“寫這個干什麼,不吉利!”父親看完說。白俊峰解釋說這其實是個活動,是假如明天上戰場,不是真的明天就上戰場。母親聽完突然放下手裡的鍋鏟,爐灶上的鍋也不管了,走到廚房門口,看著白俊峰一字一頓地連說了3句話:“要打仗必須跟家裡說,不管你去不去都要說,不管我們讓不讓你去都要說……”

吃完晚飯,一家人散步送白俊峰回軍營,母親挽起他的胳膊說:“好久沒挽著你走了。”

這封遺書似乎一下子把這些硬漢和家人的距離拉近了。薄薄的信紙像是在每個人心上劃了一個口,流出來的除了濃濃的情意,還有本領恐慌。

六

裝步五連中士牛磊今年24歲,是家裡的長子,下面還有一個弟弟在上學。牛磊的爸媽一輩子與黃土地打交道,在他們眼裡,當兵和上學都是光宗耀祖的事。

但在他們眼裡,當兵和打仗似乎還是兩碼事。牛磊怕父母接到信一下子受不了,信還在路上的時候就先給家裡打了一個電話說:“媽,我要是打仗犧牲了怎麼辦?”

母親聽完沉默了六七秒鐘,牛磊連著喊了好幾聲,母親才出聲,帶著哭腔問:“能不能不去?你才多大啊!”

“我爸思想覺悟也不高,我媽小學沒上完,不會寫字。”牛磊說。他自己也很沉重,怕犧牲了報不了父母的恩,他還沒做好犧牲的准備。

但過了些日子,牛磊父親來電話了。他說:“我和你媽還有爺爺奶奶都講過了,要是打仗你就去吧。但要保証能活著回來,我和你媽給你接風。”

牛磊說:“行。”

但是他答應的有點心虛。要是打仗,能活著回來嗎?

為了讓自己能活著回來,牛磊開始學包括通信、炮手、狙擊等多種專業。為了讓他帶的戰士也能活著回來,牛磊督促他們進行高強度、高難度課目的訓練。

該旅士官長、偵察營營部四級軍士長楊國軍發現了大家的變化。楊國軍是旅裡有名的硬漢,參加過全軍特戰獵人集訓。最初他按照獵人的標准嚴格要求大家,有些人還不服,現在大家什麼怨言也沒有了。

七

很多軍屬在接到這封信之后的第一個反應是,不想讓自己的親人上戰場。

遺書寄到家裡后,親人們的電話很快打到部隊,不少還帶著哭腔。楊國軍的妻子直接問:“能不能退伍?”

“那回去全村人還能看得起我嗎?”他對妻子說。妻子最終還是說:“要是真有那一天,你放心,孩子和爸媽有我。”

大部分官兵的家人靜下心來想想就會像牛磊和楊國軍的家屬一樣表態。上等兵王明坤的父親得了癌症,怕兒子上了戰場還要惦記自己,竟然隨回信寄來了蓋著大紅章的出院証明。

營教導員董棟收到了186封回信。這些信,有的字體娟秀,有的寫得歪歪扭扭,有用白白的信紙寫的,也有用邊角不齊整的拼音格紙寫的,有的寫了厚厚一沓兒,也有的簡明扼要隻有幾句。

裝步三連下士張改偉母親在小小的拼音格紙上給兒子回信:“上戰場,是要有犧牲的。有的人死輕於鴻毛,有的人死重於泰山。報效祖國,死而后已。”

作為帶兵人,董棟感激軍屬們的憂患意識、大局觀念和舍小家顧大家的奉獻精神。而最讓他欣慰的是,這些回信裡體現出官兵家人對軍人價值的認同。

“軍人的價值是不能用錢來衡量的。” 楊國軍說,“我們的價值在於帶出來多少兵,能不能打勝仗,能不能把帶出去的兵活著帶回來。”

難得的是,牛皮紙信封一來一回,穿軍裝和不穿軍裝的人對這種價值的認同都更堅定了。

(本文圖片由李懷坤攝)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量