月背“軟著陸” “嫦娥”硬功夫

|

近處是一大片土地,淡黃中透著幾分褐色,致密的紋理在陽光的照射下顯得分明﹔稍遠處是一個近乎圓形的凹陷,其隱約可見的底部似乎隱藏著來自遠古的秘密﹔遠處的地勢略有起伏,如我們常見的小丘陵一般從左向右橫亙在那裡﹔小丘陵之外一片虛無之境,隻能看到漆黑神秘的天空。

這張圖片看似普通平常,然而,它可能是在新年鐘聲的余韻中,呈現在地球人面前最具有藝術氣息、最令人感動的一張圖片。它拍攝記錄的是馮·卡門撞擊坑的景象,那是位於距離地球約40萬公裡月球背面一個叫作艾肯特盆的地方。跨越漫漫征程、拍下這張圖片的“攝影師”是人類的月球使者嫦娥四號探測器。1月3日10時26分,它以完美的驚鴻一落,創造了人類探測器首次月背軟著陸的歷史。而后,它輕輕“按”下快門,拍攝下第一眼“看”到的景象,通過鵲橋中繼衛星,將其傳輸回地球。

頃刻間,這張照片通過各種傳播方式呈現在人們面前,其記錄的景象成為我們這顆藍色星球上傳播最快、最廣的畫面之一。人們從中不僅零距離領略到月球背面特有的景致,感受到那個天地間別樣的蒼涼與寂寥,而且深深震撼於人類航天科技所達到的精度與高度。月背零距離首照見証的既是造化之手雕琢出的大自然之美,又是人類智慧演繹的科技之美和藝術之美。在這個寒冷的冬季裡,它以一種特有的方式溫暖著我們的心。

蒼茫一去40萬公裡

為了月背完美軟著陸那一刻,中國“嫦娥”努力了多少年?這其實不是一個容易回答的問題,因為奔月實在是一個遠古就有的東方夢想。“歲月不居,時節如流。”東方夢想在斗轉星移之間逐漸照入現實。隨著中國探月計劃於本世紀初立項啟動,嫦娥一號、二號、三號探測器陸續升空,接連實現了繞月、撞月探測,月面正面虹灣地區軟著陸等探測任務。

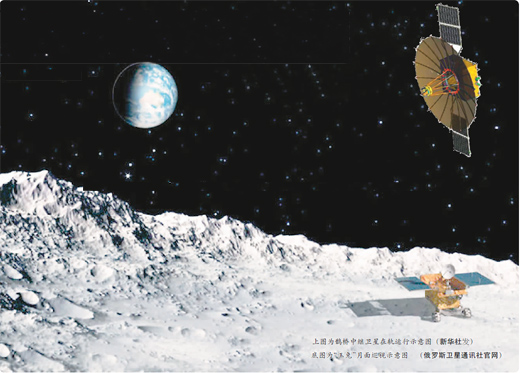

作為嫦娥三號的備份星,嫦娥四號探測任務被確定為實現人類探測器首次在月球背面軟著陸。2018年5月21日,嫦娥四號中繼星“鵲橋”於西昌衛星發射中心由長征四號丙運載火箭發射升空。之后,其順利進入距月球約6.5萬公裡的地月拉格朗日L2點的Halo使命軌道,成為世界首顆運行在該軌道的衛星。6個多月后,嫦娥四號發射升空,奔月之旅正式拉開大幕。此后,僅經過一次軌道修正,嫦娥四號就順利運行至月球附近。

2018年12月12日,測控中心對其實施近月制動,成功實現了太空精准“剎車”,嫦娥四號被月球引力捕獲,進入環月軌道運行。12月30日,飛行控制中心對嫦娥四號實施降軌控制,使其進入近月點高度約15公裡、遠月點高度約100公裡的預定月球背面著陸准備軌道。

至此,嫦娥四號飛越了約40萬公裡漫漫旅途,順利進入軟著陸備戰狀態,為驚鴻一落做好了充分准備。全球航天愛好者都屏氣凝神,等待其月背著陸、創造人類月球探測歷史的那一刻。

精准實現月背“盲降”

嫦娥四號完美月背軟著陸已成為探月史上的經典。此刻,當我們回首整個軟著陸過程時,大可以帶著幾分輕鬆與愜意,然而彼時又克服了怎樣的困難呢?

首先,地形險要、起伏不定,使軟著陸面臨“一失足成千古恨”的風險。中國科學家綜合科考價值和太陽光照射情況,為嫦娥四號精挑細選了預定著陸區,即位於月背南極艾肯特盆地的馮·卡門撞擊坑,雖然該地是相對平坦的盆地中的“坑”,但是月球背面整體上地勢高低起伏不定,盆地區域內部環境仍然復雜多樣。用中國探月工程總設計師吳偉仁的話來概括,嫦娥四號軟著陸就好像在崇山峻嶺的雲貴川地區著陸一樣,難度可想而知。為了以防萬一,科學家將距離馮·卡門撞擊坑不遠的克雷蒂安撞擊坑確定為備選著陸區。

其次,通信延遲、近乎盲降,使軟著陸地面控制實際上失去了及時干預能力。對於月面軟著陸,中國航天人其實並不陌生。2013年,嫦娥三號就曾在月球虹灣地區完美實施過。但是,那次嫦娥是在月球正面的虹灣地區實施的軟著陸,地面控制系統尚且可以直接完成與其通信,進行干預指導。這次月背軟著陸,地面控制中心必須通過鵲橋中繼星與其實現數據傳輸,較長的通信時間延遲使得對於情況瞬息萬變的著陸過程進行干預指導變得無比困難,對於地面來說,嫦娥四號的落月事實上就是一場自主、自助的“盲降”。

為降低“盲降”帶來的風險,地面測控中心可謂做足了准備。一方面盡可能通過各種渠道方式,把目標著陸區的各種參數和信息注入嫦娥四號,使其提前做到“心中有數”。另一方面,給其提供最先進的軟硬件裝備。在著陸器“腿”上下功夫自然不必說了,相關團隊專門選擇了特殊鋁合金材料,設計了具有良好緩沖作用的結構,確保其落得穩、站得好。在智能化上下功夫,讓著陸器會思考、會選擇。相關團隊給著陸器裝配了測距測速敏感器,讓它睜大慧眼,自主精准判斷地形地貌,選擇最佳落腳點。

2019年1月3日早上,驚心動魄的軟著陸過程開始了。嫦娥四號在地面指令的操控下,在近地軌道15公裡處開始減速下降並調整登陸姿態。在登陸發動機作用下,嫦娥四號垂直下降。在距離月面100米處,“嫦娥”稍作停留,懸停空中,再次進行障礙物和坡度識別,選擇好理想著陸點,而后緩緩落下,穩穩立在月背之上。精准!完美!

“玉兔”翩然而下入月宮

完美落月消息傳遍全球,掌聲歡呼聲一片。然而,對於中國航天人來說,卻沒有片刻放鬆,創造探月歷史的光輝一刻只是一個新的起點,嫦娥四號落月之后依然任重道遠。而接下來首先要完成的是巡視器也就是俗稱的月球車與著陸器分離。

嫦娥四號探測器分為兩個組成部分,即著陸器和巡視器。顧名思義,前者是用來完成軟著陸功能的,可以進行月面固定探測。后者也叫月球車,將在月面行走,開展月面巡視探測。通過嫦娥三號任務的實施,我們對兩者有了比較多的認識。在實現月面軟著陸之后,把“隱身”於著陸器的巡視器釋放到月面上,實現兩者之間的分離是一項難度較高的工作。

完美落月后,科技人員按計劃開展了著陸器與巡視器分離的各項准備工作,對鵲橋中繼星狀態、著陸點環境參數、設備狀態、太陽入射角度等兩器分離的實施條件,進行了最終檢查確認。1月3日15時07分,北京航天飛行控制中心通過鵲橋中繼星,向嫦娥四號發送兩器分離指令。隨后,巡視器開始向轉移機構緩慢移動。轉移機構正常解鎖,在著陸器與月面之間搭起一架斜梯,巡視器沿著斜梯緩緩駛向月面。當晚22時22分,巡視器踏上月球表面,在月壤上留下兩道“腳印”。著陸器相機拍下了其車輪在轉移機構上的大特寫和駛上月球表面的經典一刻,並將其通過鵲橋中繼衛星傳輸到地面,一時間,火遍全球。這是中國第二台在月球著陸的巡視器,也是有史以來踏上月背的第一台巡視器。

在這激動人心的一刻,國家航天局揭曉了嫦娥四號任務月球車全球征名活動的結果,該月球車正式命名為“玉兔二號”。

創造歷史贏全球點贊

嫦娥四號是地球使者,是人類探月史上的驕傲之作,其任務的實施特別是在月球背面的完美軟著陸引來國際社會的一片點贊。國際航天界知名人士紛紛發表評論,熱烈祝賀中國取得的非凡成就。國際媒體刊載重磅文章,對嫦娥四號任務進行深入報道和評論。

美國太空探索技術公司首席執行官埃隆·馬斯克對新華社發布的嫦娥四號成功登陸月背的報道,簡明扼要地留言點贊:祝賀!美國國家航天局局長吉姆·布裡登斯廷在其自媒體上表示,祝賀中國嫦娥四號團隊!成功登陸月背,是人類史無前例的第一次,是一次壯舉。

美國有線新聞網網站在題為《中國探測器成功登陸月背》的長篇報道中,不僅詳細介紹了軟著陸的過程和將在月背開展的探測和試驗,而且強調這是“人類太空探索史上的裡程碑”。報道還援引了一位美國教授的觀點,認為中國探月工程開發的技術和空間站計劃技術將最終聯合起來打造人類登月項目。

俄羅斯衛星通訊社中文網站刊發了《中國嫦娥四號探測器成功登陸月球背面》報道,援引了中國媒體的報道,介紹了嫦娥四號和中國探月工程任務實施的背景,特別強調了嫦娥四號的結構和中繼星鵲橋的價值。

美國全國廣播公司財經頻道在題為《航天器登陸月背,中國創造歷史》的報道中,選配了中國探月工程總設計師吳偉仁與嫦娥四號月球車的合影照片,圖文並茂。文章援引了中國媒體的相關報道,並把嫦娥四號任務與嫦娥三號任務進行了對比,指出嫦娥四號實現的歷史性突破,特別是鵲橋中繼星起到的重要作用。

美國福克斯新聞台網站,在首頁顯要位置配圖。並在圖片上以粗體畫龍點睛地寫道,“中國的大飛躍”“北京成功讓航天器登陸月背”。報道援引了一位澳門科技大學教授的話評論說,這是中國科技發展的一個重大裡程碑,構建了中國在國際太空探索中的先鋒角色。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量