老兵本色:老英雄、湖北省來鳳縣離休干部張富清紀事

老英雄張富清再次穿上軍裝,精氣神依然十足。穆可雙 攝

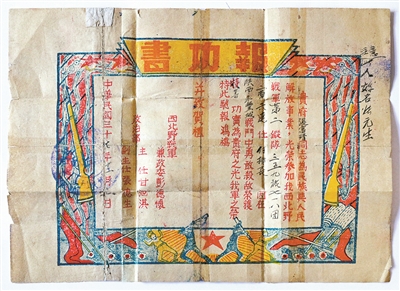

解放戰爭時期,張富清立功時的報功書。穆可雙 攝

張富清榮獲的“人民功臣”軍功章(左)和一枚紀念章。穆可雙 攝

張富清與老伴孫玉蘭相依相伴幾十年,一直過著簡朴的生活。穆可雙 攝

雖已95歲高齡,張富清依然堅持讀書看報,圖為張富清閱讀《中國國防報》。穆可雙 攝

引子

這個家面積不大,80多平方米,黃色的油漆牆,斑駁褪色,但窗明幾淨,井井有條。陽台上的一盆盆花,整齊得像一列士兵。

坐在舊沙發上的張富清老人,面色紅潤,衣著整潔,一條空空的褲管,用橡皮筋扎著。褲子的顏色,是上世紀七八十年代,大江南北常見的那種藍。

交談時,老人思路清晰,手勢有力,看不出已95歲高齡。他的左手,常握住那截短短的褲管,也許是支撐身體,也許是88歲時因病失去這條左腿,至今仍未適應。

他愛笑。一笑,光潔的臉龐瞬間挂滿孩童般的爛漫,如清澈的湖水泛起漣漪。不笑時,目光裡依然透著軍人的凜然。

解放戰爭中,張富清炸毀、攻佔敵4座碉堡,先后榮立一等功三次、二等功一次,被西北野戰軍記“特等功”,兩次被授予“戰斗英雄”稱號,1950年獲西北軍政委員會頒發的“人民功臣”獎章。

新中國成立第6年,他轉業到湖北省來鳳縣工作,此后深藏功名,默默奉獻。立功的事,老伴不知道,兒女們不知道,孫輩們更不知道——“隻知道他當過兵”。

2018年底,因國家開展退役軍人信息採集工作,張富清不得不拿出証書獎章,意外成為“網紅”。

面對記者,一提起犧牲的戰友,老人就哽咽:“太多了!他們才是英雄,他們才是功臣!我有啥好顯擺的……”他用手抹去淚水,老伴孫玉蘭忙遞上紙巾。

採訪鮐背之年的老英雄,如同面對一部浩瀚的大書,滿心敬惜,卻不知從哪一頁讀起。當你慢慢讀過去,能看到千軍萬馬、波瀾壯闊,能體悟為什麼“共和國是紅色的”。

“解放”,明白為誰打仗

張富清出生在陝西省洋縣一個貧苦農民家庭。父親早逝,大哥夭折,母親帶著他們兄妹3人艱難度日。因為生活困難,張富清長到21歲時還很瘦小。

1945年,家裡唯一的壯勞力二哥被國民黨抓走當壯丁,打長工的張富清用自己換回二哥。因為羸弱,他被關押近兩年,后被迫加入國民黨軍隊當雜役,目睹其種種劣行。

1948年3月,瓦子街戰役中,被“解放”的他沒有選擇回家,而是主動要求加入中國人民解放軍,成為西北野戰軍第2縱隊359旅718團2營6連一名戰士。

換上新軍裝,一個嶄新的世界,在他面前徐徐展開。

國民黨官兵又搶又賭,團長一夜能賭輸全團的軍餉。而解放軍“很仁義、很規矩”,從不拿老百姓東西,借什麼一定歸還,損壞了賠新的﹔如果老百姓不願意借,決不勉強……

張富清從小就聽說過共產黨、向往過共產黨。親眼看到的一個個細節,讓他震撼:竟然和傳說中的一模一樣!

“讓老百姓耕者有其田、過上好日子,這就是我盼的!”兩支迥然不同的軍隊對比強烈,讓“解放戰士”張富清下定決心:“我要為窮苦人去打仗!”

“一加入解放軍,我就沒怕過死。”入伍后,正趕上西北野戰軍軍事政治整訓,時間不長,瘦小的張富清精神面貌大變。

勇氣與意志,源自真槍真刀的磨煉。他發現,連隊每次執行任務,共產黨員敢沖鋒、敢硬拼,不猶豫、不躲閃——他真心欽佩這些“老同志”。

壺梯山一役,是張富清走向英雄之路的“成人禮”。

1948年7月,胡宗南三大主力之一、整編第36師向北攻擊,進至陝西澄城以北馮原鎮、壺梯山地區后,因發現我軍設伏,迅即就地構筑工事,轉入防御。

位於馮原鎮的壺梯山,長約7公裡,地形險要,守軍敵第28旅第82團構筑了一個個暗堡,企圖成為“啃不爛”的骨頭。

第2縱隊啃的正是這塊骨頭。暗堡前,戰友一個個倒下。“我去炸掉它!”張富清報名參加突擊組。

壺梯山暗堡的模樣,他至今記得:高約1米,地面以下挖得深,敵人從射擊孔中瘋狂掃射,死死封鎖住我軍進攻線路。

“解決這樣的暗堡,在上面扔手榴彈不行,必須從側面接近,從射擊孔塞手榴彈進去。”在火力掩護下,伴著“嗤嗤”的子彈聲,張富清時而匍匐,時而躍進,迂回往前沖。

靠近后,他拉開手榴彈引線,朝噴著火舌的暗堡射擊孔塞進去。“轟”的一聲,機槍頓時啞了,戰友們起身沖上來。

那天是8月8日。張富清的右手臂和胸部被燃燒彈燒傷,至今仍留有一片片褐色疤痕。而他卻稱之為“輕傷”。

“當時,您真的不怕?”

“真的不怕。隻想著炸掉它,沒感到怕。”張富清回憶說。

“你越不怕死,說不定真死不了﹔要是畏畏縮縮,敵人就會把你打死。”這是他悟出的辯証法。戰場上,信念是信仰者的沖鋒號,勇敢是無畏者的護身符。

當日16時,我軍向壺梯山發起總攻,全殲敵第28旅第82團,致使整編第36師防御支撐點坍塌,全師動搖。一怒之下,胡宗南將其師長革職留任,旅長、團長撤職關押。

此役至關重要。張富清當時並不知道,高度關注戰況的彭德懷,竟順著電話線,找到第2縱隊司令員兼政委王震的指揮所,抵近觀察。

我軍乘勝追擊,一舉收復韓城、澄城、合陽。澄合戰役宣告勝利,黨中央致電祝賀。

張富清榮立一等功。他獲得的軍功章,簡單粗糙,卻彌足珍貴。他仔細包好,裝進背包。

入伍后僅4個月,作戰勇猛的張富清光榮加入中國共產黨。入黨介紹人是連長李文才、指導員肖友恩——70多年來,這兩個名字,深深刻在他的腦海。

突擊,隨時准備“光榮”

此后,“槍不離肩馬不離鞍”,戰斗一場接一場。突擊,成為黨員張富清的首選與常態。

每次連隊布置突擊任務,他都報名。手一舉,就意味著准備受傷、准備犧牲。這些,他都想過了。

“隻要黨和人民需要,我情願犧牲,犧牲了也光榮!”

他的戰功,次次來自突擊,如:“在東馬村代(帶)突擊組六人,掃清敵人外圍,消滅了少數敵人,佔領敵人一個碉堡,給后續部隊打下缺口,自己負(傷)不下火線,繼續戰斗。”

如果當時能留下照片,突擊組長張富清,應是這個樣子:臉熏得像鍋底,目光敏銳堅定﹔肩挎沖鋒槍、身背炸藥包、腰上插滿手榴彈﹔軍衣上,血跡斑斑,燒得到處是洞﹔赤著雙腳,鞋,常在突擊中跑掉﹔四周,是摧毀的工事、燒黑的黃土、縱橫的尸體。這是記者連續3天面對面採訪張富清后,在腦海還原的畫面。

“那時,身上的棉衣又是血又是汗,太陽一晒,很臭。餓了,找到啥吃啥,不管上面有沒有血。”張富清說。對他來說,死都不怕,這些算什麼。

最大的考驗,是永豐鎮之戰。

1948年11月23日,敵第76軍南撤至永豐鎮以西的石羊地區。25日下午,在我軍追擊下,該部主力逃回永豐鎮,困獸猶斗。

永豐鎮,“圍寨高而堅固”。敵第76軍軍長李日基,將主力布置在永豐鎮和附近幾個據點,並重兵控制兩邊高地,形成支撐點。

西北野戰軍迅速決定,集中第2、第3縱隊主力,圍攻永豐鎮。戰至26日晚,我軍肅清外圍據點,迫使敵第76軍萬余人麇集於土城內。

這注定是一場慘烈的攻堅戰。敵人憑借高厚堅固的寨牆,頑固抵抗。27日晨,我軍發起的“第1次總攻未能奏效”。

27日黃昏,我軍重新調整攻擊部署,第2縱隊、第3縱隊獨立第2旅擔負攻殲永豐鎮敵第76軍的任務。

張富清所在6連擔任突擊連。之前,部隊傷亡很大,東北角寨牆側面的兩個碉堡,是兩處主要火力點。

是夜,連隊決定成立突擊組,炸掉那兩個碉堡,確保攻擊部隊上去。張富清任突擊組長,帶兩名戰士,子夜出擊。

依舊清瘦的他,渾身是膽,攜帶1支步槍、1支沖鋒槍、2個炸藥包和16枚手榴彈,幾乎是他的負重極限。

3名突擊組員躍出坑道,快速抵近,趁著夜色,爬上三四米高的寨牆。他第一個跳了下去。

聽到動靜,敵人圍了上來,他端起沖鋒槍,一排子彈飛過去,令敵猝不及防,一下撂倒七八個。就在這時,他感覺頭被砸了一下,“不覺得疼,隻覺得悶”。

打退敵人后,他伸手一摸,發現滿頭滿臉是血。原來,頭皮被子彈犁開。如果子彈飛低一寸,自己肯定“光榮”了。

迅即,敵人又涌上來,他再次將敵打退,並接近碉堡。他用刺刀挖開泥土,先放置幾顆手榴彈,把引線連在一起,上面壓炸藥包,再蓋上一層土。

接著,他用手一拉,側身一滾,“轟”的一聲,碉堡被炸毀。瞬間,塵土、石頭、彈片四處飛濺,空氣滾燙。趁著煙霧,他迅速逼近第2座碉堡,如法炮制,又成功了。

從跳下寨牆那一刻起,他就沒准備回去,一股巨大的力量從心中騰起。無限的勇氣,讓他打出了自己都驚訝的戰績:炸毀2座碉堡,繳獲2挺機槍、數箱彈藥。

“痛快!”

一放鬆,他才感到傷口劇痛,吐出一口鮮血。他滿口牙被穿雲破石般的爆破震鬆,3顆大牙當場脫落,其余的后來陸續掉光。

此刻,總攻尚未開始,他用滿是鮮血的雙手緊握鋼槍,“打退敵人數次反扑,堅持到天明”。凌晨3點,沖鋒號響。拂曉,我軍主力部隊攻入永豐鎮。

那一仗,我軍全殲敵第76軍軍部,俘獲軍長李日基。

戰役結束,張富清榮立一等功、被授予“戰斗英雄”稱號,晉升為副排長。表彰大會上,王震親自為他佩戴獎章,也喜歡上這位小個子英雄,此后,見面就鼓勵他。

彭德懷也因此認識了張富清,行軍途中遇見,總是親切地說:你在永豐立了大功,我把你認准了,你是個好同志!

“長征”,何懼山高路遠

1949——中國時間進入嶄新紀元。對中華民族而言,這是獲得新生的一年﹔對張富清而言,這是奔襲戰斗的一年。正如《保衛延安》所寫:走!打!是生活中的一切。

1949年2月1日,西北野戰軍整編為第一野戰軍。張富清所在團整編為第2軍第5師第14團。

番號的改變,折射著時局的發展。新中國的桅杆,已刺破海平面。與西柏坡嘀嘀的電報聲同樣急切的,是解放軍指戰員奔襲作戰的腳步。

在1949年5月至7月“陝中戰役、扶眉戰役經過圖”上,一段段紅粗箭頭,標注著第2軍的戰斗路線,東起蒲城,途經涇陽、咸陽、興平、扶風,西至寶雞。

8月5日那天,“一野”發出動員令,號召全體指戰員:為“解放整個大西北而戰斗”,“敵人逃到哪裡必須追到哪裡,不給片刻喘息機會”。

各部隊冒風雨,忍飢餓,連續奔襲。“那段日子,除了打仗,沒記起在哪個地方停過。”張富清回憶說。

並不是神兵天降。路,是一步一步丈量﹔仗,是一場一場拼殺。張富清和戰友們,日以繼夜,攻城拔寨,風卷殘雲。

7月底,“一野”三路大軍陳兵陝甘邊境,直指平涼——寧甘兩省的咽喉。隊伍中的張富清,第一次走出陝西。至此,八百裡秦川,換了人間。

新中國成立前夕,黨中央決定:“第一野戰軍必須在1949年冬結束西北解放戰爭,以便明年進入和平建設,新疆不能例外。”

新中國成立那天,張富清跋涉在進軍酒泉的路上。喜訊,是兩天后聽到的。“新中國成立啦!”他和戰友們格外高興,舉槍高喊!

新中國成立第4天,第1兵團在酒泉召開進疆誓師大會,號召部隊“把五星紅旗插上帕米爾高原”。

酒泉至喀什,2500多公裡,要穿越戈壁瀚海,翻越雪山峻嶺。當時,新疆尚無鐵路,公路極差——有人說,這支紅軍部隊,開始了“第三次長征”。

挺進途中,張富清和戰友們時常高唱由王震的詩譜成的戰歌:“白雪罩祁連,烏雲蓋山巔。草原秋風狂,凱歌進新疆。”他的內心也如這戰歌,激昂、歡快。

當時,他已作為戰斗骨干調入第2軍教導團。在吐魯番過冬后,教導團徒步1600多公裡,於1950年三四月間到達喀什。

新中國成立后的“長征”,比此前的“幸福”多了。張富清說:“到哈密后,再沒打過光腳板。以前,沒鞋穿是常事。”他的腳底老繭又厚又硬,“赤腳不影響行軍打仗”。

不光有了新軍鞋,還有了新軍裝。“部分官兵換上黃色的新軍裝,還有了新棉衣。”而全體換裝,是到了南疆以后。

吃飯,終於都用上碗了。此前,尤其是奔襲途中,開飯時,炊事員都是把食物或往軍帽裡、或往衣襟上、或往幾片樹葉上一扣,大家邊吃邊走。

即使是用汽油桶燒開水,也成了他的“幸福點”。“到喀什后,能經常洗衣服了,用開水一燙,燙死的虱子漂一層……”半年后,軍衣上才沒了“小動物”。

新疆,揭開新的歷史一頁。教導團到疏勒后,也迎來一邊開荒、一邊建營房的激情歲月。在“大草湖”,張富清和戰友們搭起帳篷,拉開“軍墾第一犁”。

然而,1953年初,部隊領導找到張富清說,上級准備抽調連以上戰斗骨干入朝作戰,問他是否報名。

“新中國不容侵犯,我去!”張富清毫不猶豫地報了名。隨后,不到半個月,他就和幾十名戰斗骨干,邁開雙腿,再次出發。

從新疆到北京,是張富清的又一次 “長征”。一行人,背著面粉做的坨坨饃,星夜兼程。沿途,公路仍很欠缺,有車時就坐一段,大多時候是徒步。

那一趟,走了一個來月,萬千山崗、風雨冰雪都經歷了。途經鄯善,遭遇沙塵暴,黃沙遮天蔽日,一行人蒙著紗布才能睜開眼睛、辨識路線,行進極其艱難。

“路上缺水,在補給站裝一壺水,渴得受不了才舍得喝一口,干得口鼻出血,有人還暈倒過。”張富清回憶。

“到北京后,我感到很疲勞,吃飯不大吃得進去,接連好幾天隻想喝水。”彼時,朝鮮戰事已經緩和,這批待命出征的戰斗骨干在京休整。

從“山連山川連川”的陝北,到“平沙莽莽黃入天”的南疆,再到首都北京,張富清走了多少路!新中國,是打出來的,也是走出來的。

緬懷,眼裡常含淚水

張富清第一次到北京,組織上安排這批戰斗骨干游覽名勝古跡,觀看文藝演出。而他印象最深的,是天安門。

站在天安門廣場,他不禁想,如果新中國成立那天,能現場接受毛主席檢閱、聆聽毛主席講話,該有多好!

站在天安門廣場,他感到無比欣慰:打那麼多仗、走那麼多路、吃那麼多苦,還幾次受傷,新中國成立了,值啊!

站在天安門廣場,他想到了新疆守防的戰友。1950年,他所在的第2軍教導團組建邊卡營,接管邊防一線哨卡。此時此刻,戰友們正在爬冰臥雪。保衛新中國,使命同樣艱巨!

站在天安門廣場,他不由得想起犧牲的戰友。“太多了”——他總是用這3個字,來感嘆犧牲的數量,表達心中的哀傷和緬懷。

他的連長、指導員、排長、班長,犧牲了一個又一個。一次突擊,突擊組成員大多都回不來。一次戰斗,連隊就少很多戰友。每次看到熟悉的面孔不在了,他的心便特別沉重。

他的老部隊——5師14團,1949年9月14日翻越祁連山。途中,“整日雨雪交加,狂風不止,戰士全身濕透,受凍犧牲130人,凍壞腳不能走路者100余人”。

場場血戰,永生縈懷。永豐戰役,他所在的2營6連,一夜就換了8個連長,全連幾乎打光了。戰斗結束后,他被戰友攙回,衛生員趕緊給他處理傷口。他發現,自己帶的兩名突擊組員沒回來,也找不到遺體。他深感自責:沒把兩個戰友照顧好,自己還活著,可他們犧牲了,連掩埋一下、立個墳頭的責任,都沒盡到啊!

槍聲歇息,夜幕沉沉。他抱著沖鋒槍,一宿未眠,一會兒躺下、一會兒坐起來。不是因為傷口痛,而是心痛!一想起兩個瘦高的兄弟,他就痛哭失聲……

越是鐵骨,越是柔腸。每當清明,他都避開親人,遙望遠方,一個人靜悄悄地待一會兒,默默祭奠犧牲的戰友,任憑淚水順著臉頰肆意流淌……

“和犧牲的戰友比,我是幸福的!”擦干眼淚,張富清內心充滿知足和感恩,更充滿繼續奮斗的豪情。

每次,都是“最需要的地方”

軍人,以服從命令為天職。上級一聲令下,深愛部隊、一身打仗本領的張富清,縱懷著萬般不舍,也毅然脫下軍裝。

1953年7月,張富清被派往防空部隊文化速成中學學習,先后在天津、南昌和武漢學習兩年文化課程,同批學員畢業后集體轉業。

當時,新中國百廢待興,需要干部。張富清有3個轉業去向可以選擇:一,留在城市,生活條件好,發展空間大﹔二,回陝西老家﹔三,響應黨的號召,到祖國最需要的地方去。

新中國成立了,仗也打完了,母親一直盼他回去。打了那麼多仗,母親只是收到報功書,卻見不到兒子的身影,日夜思念。

“誰不想到好一點的地方?從內心講,我想回陝西老家,但我沒有說。因為我是黨的干部,就應該聽從組織召喚,到艱苦地方去。”張富清的想法簡單而朴實。

校領導在介紹湖北情況時說,恩施偏僻艱苦,最需要干部。他一聽,就要求到恩施。隨后,他又到了來鳳——因為在恩施,來鳳地處鄂、湘、川交界,最偏遠。

“為什麼?”

“那裡苦、條件差,共產黨員不去,哪個去?”他心頭涌起的,是當年戰斗突擊時的豪情。

1955年1月,張富清和妻子孫玉蘭坐輪船逆水而上,從武昌到巴東,然后趕往恩施。當時,從恩施到來鳳,坐車要走一整天、“兩頭黑”。

“鳳凰來儀”之地來鳳,雖有美麗傳說,現實卻是另一番景象。這裡“高山丘陵,交替連綿”“河流溝溪,縱橫交織”。夫妻倆一腳踏進這片土地,一待就是64年。

孫玉蘭,是張富清探家時認識的同村姑娘,當時是村婦女主任、共青團員,雖小他11歲,但認准了這個軍人。他們在武昌結婚。

到來鳳,張富清的第一個職務是城關鎮糧油所主任。糧油所主要保障城鎮非農業人口。在糧食短缺的年代,這個崗位“權力很大”。

他的第一個難關不是苦,而是要不要堅持原則。

當時,所裡僅有一台碾米機,難以保障供應,隻能供應一部分細米、一部分未完全脫皮的粗米。許多群眾拿著糧票買不到細米,意見很大,經常與糧店工作人員發生口角。

一天,一家單位的管理員來買米,要求多供應一些細米。

“現在沒有多余的細米,隻有粗米。”張富清解釋說。

“我隻要細米!”管理員口氣很硬。

“你們要吃飯,群眾也要吃飯,我隻能按規定供應,等有了細米再通知你。”

張富清的答復,令這位管理員既無語又不滿。后來,這個單位找到縣裡一位分管領導。這位領導“提醒”張富清:“該照顧的單位,還是要照顧。”他卻毫不鬆口:“供應上我一視同仁,要不就違反了黨的政策。”

張富清想,要減少矛盾,提高碾米量才是根本辦法。他先發動社員幫忙加工,又輾轉買來幾台碾米機,基本解決了供應難題。

以前那個跟他爭吵過的管理員,后來在營業處見到他,主動向他道歉,還跟別人說這個部隊下來的干部是個好干部。

1955年9月,來鳳縣糧食局黨支部對張富清進行考察,結論是:“能夠帶頭干”“群眾反映極好”。1956年5月,他被提拔為糧食局副局長,任職不久,便到紡織品公司任黨支部書記。1957年3月,縣裡安排他到地委黨校學習,畢業后,他又一次被派往最需要的地方——農村。

駐村,“比打仗都難”

1959年初,剛從黨校畢業的張富清,被上級派到來鳳縣出了名的窮地方——三胡區任副區長。

當時,城裡的人常這樣打趣三胡區:三胡的人,都是吃稀飯的,如果在縣城看到誰衣服上有稀飯漬,准是三胡的。

此言不虛。到了三胡,張富清發現,這裡的財貿工作和農業生產都比較落后,營業計劃完不成,糧食生產任務也完不成。

在張富清的努力下,用了一年時間,三胡區基本實現區營業單位扭虧為盈,但更難啃的骨頭在農村——提高糧食產量。在區裡統一安排下,他開始上山駐村。

到三胡后,張富清才知道什麼叫真窮:很多群眾幾乎頓頓以菜代飯,有的群眾沒衣穿,“用線把爛布片連起來遮丑”……

貧困的情景,令張富清感到肩頭和心頭一樣,沉甸甸的。

他經常拿出部分工資接濟鄉親,但畢竟杯水車薪,有時連燃眉之急都解不了。

他下定決心:“一定要把生產搞上去。過去打仗死都不怕,現在還怕困難嗎!”

張富清走進最偏遠的村,住進最窮的社員家。在社員家裡,無論吃的是玉米、土豆、紅薯,還是野菜,他都按規定交伙食費和糧票:一餐半斤糧票,一天3角伙食費,一個月3兩油票,三五天結一次賬。

雖然他交的伙食費,遠比吃到嘴裡的多,可剛開始,社員並不歡迎他。他們認為張富清是“區裡來的干部”,干不了農活,是來添亂的。他組織生產,有人說:“我們連飯都吃不飽,沒力氣干活。”

張富清琢磨著:要打消社員的疑慮,隻能靠實際行動。

為盡快讓社員相信他是幫忙而不是添亂,他和大家天天一起上山干農活,並留心觀察,虛心學習各種勞動技能,“手上的血泡從沒斷過”。

“背糞上山,社員背多少我背多少,身上、衣服上,經常沾得到處都是糞……”他知道:同大伙兒一樣出力,社員才會相信他是真心的。

那時,家家房子不寬裕,更沒有多余的床。他就找間柴屋,鋪上稻草當床。晚上,剛躺下,蚊子、跳蚤便開始“聯合攻擊”。他拿手帕、衣服驅趕,實在趕不走,干脆把手帕蓋在臉上睡。早上起來,渾身是包。后來,他找來六六粉撒在地鋪上才好一點,但隻能管個把星期。

不管多苦、多累、多困難,張富清一天到晚總是笑呵呵的。他陝西口音重,怕社員聽不明白,就總是放緩語速,慢慢地說話。

晚上,他組織干部研究村生產計劃,向社員宣傳黨的政策﹔空暇時間,他幫社員打掃院子、挑水……

社員吃不飽,他更吃不飽。可當著社員的面,他不能表現出來。有時餓得難受,他就一個人跑到水井旁,舀點水喝,然后接著干。

一天晚上,張富清回區裡開會。由於干了一天農活,吃得又少,加上走了幾十裡山路,當路過一座橋時,又累又餓的他一頭栽進河裡。

同行的人趕緊把他救了上來,這才躲過一劫。趕往醫院的孫玉蘭看到受傷的他,心疼地說他“命真大”。

每月,張富清至少駐村20天,隻有回區裡開會才能回趟家。農忙季節,他就一直和社員搶種搶收。孩子們想念爸爸了,就翻過一座座山,跑到村裡去找他……

“說實話,下鄉駐村的時候,比帶突擊組打仗都難。”回憶起當時的艱辛,張富清至今感慨。

“最幸福的是回到家裡,吃上一碗妻子做的家鄉的菜疙瘩,一家人說說家常。”

有兩位駐村干部吃不了這些苦,寧願放棄干部身份,悄悄去抓黃鱔掙錢。

可張富清從沒想過放棄,他隻認一個理兒:解決群眾的吃飯問題,共產黨員不干,誰干?困難面前,共產黨員不沖,誰沖?

春風終化雨。同吃同住同勞動,社員們對張富清,從抵觸到有感情,最后情同手足。最令他欣慰的是,所駐的村生產抓上去了。

但是,一個村的農業生產和群眾生活帶起來,他又要到另一個困難村去。少則一年,多則兩年,他就要轉移一次“陣地”。20年,他總是從一座山,搬到另一座山。

他和他們,“已如土地和庄稼”

十年浩劫,張富清也未能幸免。1975年恢復工作后,他被調往卯洞公社任革委會副主任。雖然挨過整,雖然已年過半百,可他依然跟從前一樣,大部分時間去駐村,還把地點選在不通電、不通公路的高洞村。

1977年,國民經濟好轉,卯洞公社決定集中財力物力修兩條路,其中一條是高洞到安撫司的公路。

路,是高洞父老鄉親的所思所盼。上任時,張富清沿著挂在懸崖峭壁上的羊腸小道,走了4個多小時才到高洞,對交通不便之難感受頗深。

修路時,張富清一直鉚在那裡,負責施工難度最大的路段。他說:“黨員干部就應該帶頭啃硬骨頭。”

冬季農閑,是修路的好時機,但空氣濕冷。為加快修路進度,他帶著修路大軍在山上安營扎寨。有的人不想上工,他就耐心去動員。

每天天剛微亮,他就起床,吃過早飯立即帶領大家上工地,一直干到滿天星光。哪裡難修,他就趕到哪裡。

沒有專業工具,就用農具開山挖土,靠肩挑背馱運石頭,修路基。碰到大石頭,實在鑿不動,才舍得用貸款買來的炸藥,節省著一點點炸。

施工強度高,糧食卻很少。當時工地上流傳一個來鳳方言的“順口溜”:“早上渾個個,中午剁一剁,晚上現場和”,意思是一天三頓都是吃土豆。

斷斷續續干了兩三年,路終於修通了。雖然是條泥土路,但自行車、摩托車、拖拉機都能開進高洞。

那些年,張富清打的攻堅戰一場接一場。

卯洞的金絲桐油和茶葉品質好,尤其是桐油,“濃度高,色澤金黃,粘之可扯成絲”。當時,社員們靠山吃山,卻“吃”錯了方向,沒用好這棵“搖錢樹”。

張富清看得既遠也准。他一方面加強老林管理,牽頭建立護林員制度,禁止砍伐和放牛﹔另一方面帶領群眾開荒植樹,把四五千畝的山坡變成梯田,栽上油桐樹和茶樹。

他還到廣西一些山區考察,借鑒經驗,辦起林場。此外,他還組織群眾辦起畜牧場,既解決了吃肉的難題,又有了種樹所需的農家肥。

兩年后,汗水換來收益,每個小隊年收入都增加了兩三千元以上,群眾生活明顯改善。

很快,卯洞的林業發展在全縣出了名,縣裡召開現場會推廣,外省的同志也來參觀。

令張富清欣慰的是,如今的卯洞,又開始加速發展油桐,還打出了“來鳳桐油甲天下,卯洞桐油甲來鳳”的廣告。

1979年夏,隨著一紙調令,55歲的張富清要離開卯洞、離開大山,回縣城任職。消息不脛而走,群眾依依不舍。他對這片大山傾注的深情,山裡的老百姓感受得真真切切。

一時間,許多群眾打算翻山越嶺到卯洞來送別。公社連忙通知:大家的心情可以理解,但每村派一名干部代表和一名群眾代表即可,不要來人太多。

即便下了通知,張富清走的那天早上,一開門,仍滿眼是人。有的社員是頭天晚上趕來的,竟在門前坐了大半夜﹔有的要送他自己做的小竹椅,有的捧著吃的東西……

令他淚濕雙眼的,何止這一次!當年,他被打倒,停發工資,斷了生活來源,但早上一開門,常常發現門口放著些米面和菜。悄悄送來,不留姓名,至今不知是誰送的。

除在黨校學習兩年外,張富清共在山區工作20年。20年間,他和大山裡的老百姓如土地和庄稼,緊緊地連在一起。

“我可以照顧你,群眾怎麼辦?”

張富清轉業初期,按照國家政策,妻子孫玉蘭被招錄為公職人員。

1961年,時逢三年自然災害,為了共度時艱,國家開始精簡人員。

此時,張富清任三胡區副區長,孫玉蘭也調到三胡區供銷社上班,供銷社歸他分管。為了順利推動人員精簡工作,他率先動員妻子放棄“鐵飯碗”。

“我又沒出問題,沒犯錯誤,為什麼拿我開刀?”一開始,孫玉蘭想不通。

“執行黨的政策,不從自己做起,怎麼落實?”張富清勸說妻子,“你下去了,我才好做別人的工作。”

妻子“下崗”了,人員精簡工作順利完成。

1955年至1962年,張富清的4個孩子先后出生,兩兒兩女,家庭負擔本來就重,少了一個人的收入,生活更加捉襟見肘。曾喜歡抽點煙、喝點酒的張富清,全都戒了。

1963年,孫玉蘭找師傅學縫紉,“每天隻能掙兩三角錢”。孩子們下午放學,先去地裡撿別人刨剩下的土豆回來當晚飯。小兒子張健全對童年最深的記憶,就是飢餓。

上世紀70年代,恩施市有家國企來縣裡招工。張富清最先得知這一信息,也知道大兒子符合條件,可他卻動員大兒子到卯洞公社萬畝林場去當知青。

他開導兒子:“我是你的父親,但更是黨的干部,我可以照顧你,群眾怎麼辦?”兒子很理解,到林場住在茅棚,種地、植樹,一干就是幾年。

“人,要靠自己。如果考不上學,自己想辦法,不要指望我。”張富清對孩子不打不罵、不說重話,但他的以身作則,就是威嚴。

今天,這個家的家風依然。

他的4個孩子,除大女兒因傷致殘外,其他3個都憑自己的努力考上學,當上了干部或職工,沒有一個沾過父親的光,沒有一個在他任職過的單位工作。按照他的“規定”,此次各路記者採訪,除了小兒子張健全,其他子女、孫輩都不能露面。

“和犧牲的戰友比,我很滿足”

張富清的生活簡朴是出了名的,有人說他“有吃的不吃,有用的不用”。

他說:“我不是留戀過去,而是要有個滿足。”

他心裡埋著一個幾十年不變的參照系——犧牲的戰友。採訪時,他說:“和犧牲的戰友比,我還活著,吃的住的都好,我很滿足。”

多年來,張富清養成一個習慣,每月工資發下來,先交黨費,再買生活必需品,留出一些錢以備不時之需,最后輪流給孩子添置一些衣服。再緊張,決不超支。

然而,也有一次例外。

那是上世紀60年代初,母親病危。手捧著家裡接連寄來的兩封信,張富清卻沒能回去見母親最后一面。

除了任務重、路途遠外,就是缺錢。他當時一個月工資30多元,幾乎沒有余錢。從單位借了200元寄給母親看病后,張富清再沒路費回去了。

當時,買不起布,孫玉蘭就買尿素袋染色后做衣服。兒子張健全回憶:“我的一些衣服經常印著‘含氮量’的字樣。”

張富清也一樣,平均每條褲子要換3次補丁。1978年暑假期間,兒子女兒每天靠搬石頭、晒辣椒掙錢,攢了9塊多,為他做了一條黃色的確良褲子。也是從那時起,在家人的再三要求下,他才不再穿帶補丁的衣服。

在三胡時,他全家住一間小屋,隻夠放一張床,“擠噠全家”(恩施方言,全家擠在一起),門勉強能打開,做飯的爐子放在門外,下雨時再搬到屋裡。

后來生活好了,張富清也從不下館子。逢年過節,拗不過兒女們的心意,到飯店聚餐,他總是先約法三章,規定錢數,不許鋪張。

如今,張富清已在建於上世紀80年代的家屬樓裡住了30多年。當年的同事,大都買商品房搬走了,一樓租給了商戶,環境嘈雜,他依然覺得挺好。

除了生病去醫院,他從不坐出租車。他說,來鳳縣城小,到哪兒去,就慢慢走。截肢以后,他去超市都是推著助行器去,即便不慎摔倒也不在意。

“不能為國家作貢獻了,更不能添麻煩”

2012年4月,88歲高齡的張富清左膝膿腫,多地治療不見好轉,醫生最后診斷,必須高位截肢。

“不截行嗎?”

“您要腿還是要命?”

“我還有很多事沒有做完,截了肢怎麼干啊!”

“您都離休那麼多年了,還有什麼事要做?”

“我雖然離休了,但一直幫老單位建行開展業務。我認識的人多,大家也信任我,能幫上不少忙呢……”

“戰爭年代腿都沒掉,沒想到和平時期腿掉了!”從手術台上下來,張富清暗自傷感,“以后是不是就成一個廢人了?什麼都干不了,還要拖累子女?”

但在家人和醫生面前,張富清依然樂觀,未顯露半點消極情緒,積極配合治療。傷口剛愈合,他便用一條腿做支撐,先是沿著病床移動,后來慢慢地扶著牆壁練習走路。

“我既然不能為國家作貢獻了,更不能添麻煩,也不能給兒女添負擔。”張富清說,“我必須重新站起來,至少做到生活自理,不能坐在輪椅上讓人照顧。”

一開始,掌握不好平衡,他不知摔了多少跟頭,頭上經常磕出包,身上也是青一塊紫一塊。有一次,他不小心摔破了胳膊,扶牆站起來時,牆面留下好幾道血印。

靠著戰場上淬煉的頑強意志,經過近一年鍛煉,張富清已能借助助行器,上樓下樓,上街買菜,有時還下廚炒幾個菜,實現了生活自理的目標!

說起張富清“不給組織添麻煩”,來鳳縣建行行長李甘霖感受最深。

“去年,張老到恩施醫院做白內障手術,需要植入人工晶體。手術前,我特意叮囑:張老是離休干部,醫藥費全額報銷,一定要選好一點的晶體。”李甘霖說,“可張老聽說同病房的病友用的是3000多元的,也選了同樣價位的。”

“為啥不選個好一點的?”

“聽醫生介紹這個也不錯,就選了。”張富清說,“我都休息了,不能為國家做什麼事了,節約一點是一點。”

尾聲

張富清珍藏著一枚獎章。

獎章正面是“人民功臣”4個金色大字,下方刻著“西北軍政委員會頒”,頒發時間是1950年。有博物館希望收藏,張富清說:“現在還不舍得,等百年之后會捐出來。”

他珍視“人民功臣”的榮譽,卻從未把自己當“功臣”。從部隊到地方,從人民子弟兵到人民公仆,“人民”二字,永遠寫在前面、刻在心上——作為一名老兵,這是他的初心、他的堅守、他一生奮斗的源頭。(記者 杜獻洲 邵薇 安普忠 柴華 何武濤 通訊員 朱勇)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量