殲-20少了這根“尖刺” 你發現了嗎?

F-117A“夜鷹”亞音速隱身攻擊機在機頭配置了4個全向大氣數據探管

殲-10B的L形空速管

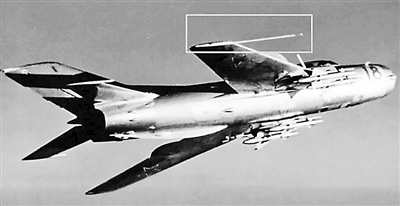

米格-29機頭部位長長的“尖刺”

殲-6的機頭空速管可以向上折疊

殲-20機頭前少了一根“尖刺”

超音速戰斗機米格-19將空速管放在了翼尖

米格-21的激波錐

今年是新中國成立70周年,據國新辦消息稱,今年的閱兵式將安排部分先進武器裝備首次亮相,如果有先進戰機掠過長空,大家不妨觀察一下它們的空速管。

超音速軍用飛機炫酷的外形令很多軍迷著迷,它也差不多是現在速度最快的航空器。在超音速飛機的圖片中,我們經常能看到飛機的機頭部位有一根長長的“尖刺”,比如米格-29,而殲-20的機頭卻少了這根“尖刺”。這兩種設計的區別在哪裡呢?我們要先從這根“尖刺”是什麼說起。

“尖刺”是什麼?

這根“尖刺”是什麼?江湖上流傳著很多關於它的傳說:跟敵人拼刺刀用的!還能避雷!突破音障全靠它!其實沒有那麼玄幻,這根“尖刺”的大名叫空速管。

飛機能夠飛上天,依靠的是流過機翼表面的高速氣流產生的壓力差,氣流與飛機相對速度的大小是升力的決定性因素之一。這個相對速度叫做“空速”,是飛行的重要參數,知道這個參數才能知道當前的升力、阻力等數據,進而可靠地操縱飛行器。空速管承擔的就是測量空速的重要工作。

空速管由兩個套在一起的細管組成,一個與外界連通,獲得當前環境的氣壓﹔一個直直地迎著風,感知氣流吹來造成的總壓。兩個細管間的壓力差造成膜盒變形或液柱高差,就能具象地指示出當前的空速。

那為什麼空速管要安裝在飛機頭的部分,又被做成“尖刺”的形狀呢?

這是因為在飛行中,機身周圍的氣流會被飛機“推開”,這部分受到飛機影響的氣流並不能體現出真正的空速。為了測量到不受影響的氣流,空速管一般被放置在飛機的前端,並盡量離開機體一段距離,這就是空速管常被做成長長的“尖刺”狀的原因。

超音速是誰的功勞?

但正是因為空速管通常被放在機鼻這個存在感極強的位置,並且幾乎“機機必備”,出鏡率極高,關於它的謎之傳說也就流傳開來了。

但其實空速管的唯一作用就是我們前面說的,測量空速。

要想突破音障進行超音速飛行,可不是空速管能解決的問題,它需要發動機和飛機整體氣動外形一起配合,細長機身、后掠翼、超音速翼型等設計才是降低阻力的關鍵。要真說“突破音障”,還是要靠尖尖的機頭。

現在的新式戰斗機已經採用尖頭設計,進氣道放在兩側或腹部,尖頭有利於減小阻力,進行超音速飛行。

但早期的超音速戰斗機還採取機頭進氣的方法,機頭圓鈍,比如米格-21,這種機頭阻力較大,它如何突破音障呢?

答案就是機頭進氣道內的這個錐形,它的名字叫激波錐或者進氣錐,能夠破壞進氣道處的激波。可以看到,相較於機頭和激波錐的尺寸,空速管實在太小了,即使它“有心”破除音障也“無力”啊!

“應該在車裡還是在車底”

亞音速飛機通常把空速管放在機翼或者垂尾前緣,超音速飛機則一般放在機鼻位置。

但是既然知道了空速管的真正作用,我們也就知道,這些設計套路並不是不可違背的金科玉律,超音速飛機的空速管並不是必須放在機鼻位置。在具體的設計中,空速管的位置有很多選擇,對同一機型來說,也有多種裝備方法,按照需求而定。

作為一種機械裝置,空速管簡便可靠,物美價廉,即使在二十世紀后半葉出現了新型的電子測速設備,空速管的地位仍然穩固,一架飛機通常要配備至少兩套空速管裝置,電子測速設備則通常僅作為備用。

但是隨著戰斗機的發展,機頭空速管變得越來越“礙事”了。我們知道,高空中氣溫很低,還有雲團等水汽。為了防止結冰失靈,空速管都是金屬材質,以便加熱除冰。

金屬材質的空速管給安裝在機頭的雷達帶來了一些麻煩,一方面是金屬材質反射雷達波,給雷達探測造成干擾,需要在機頭內安裝額外的吸波材料﹔一方面是新型的機頭雷達罩大多採用復合材料一次成型,強度不如金屬機體,空速管繼續安裝在這裡的話,容易引起基座變形,影響測量精度。而且,當今戰斗機速度普遍提高,這一點也加劇了機頭空速管的顫震。

除此之外,新式戰機對隱身性能的要求也越來越高。為了減小飛機的雷達反射截面,以增強隱身性能,飛機外形需要盡可能平滑、少尖角,長長的機頭空速管顯然對隱身非常不利。

於是,出於氣動、結構、隱身等各種性能的考慮,大家各出奇招,空速管被做成了各種形態。比如F-18和殲-10等機型都採用了在機頭兩側安裝多個L形空速管的設計。經過算法修正,L形空速管也能保証較高的測量精度。

在海灣戰爭中一戰成名的F-117A“夜鷹”亞音速隱身攻擊機,在機頭配置了4個全向大氣數據探管,整合了測量空速、側滑角、迎角等多種功能。

F-35和殲-20都採用了嵌入式大氣數據傳感系統,這種測壓方法使用壓力傳感器陣列加上算法修正,隻需要開孔,而不需要安裝外置的結構。

值得一提的是,盡管使用了嵌入式大氣數據傳感系統,在試飛驗証階段飛機一般仍要保留空速管,用於收集數據,比如殲-20的原型機﹔在定型之后,殲-20的空速管就取消了。

對隱身性能要求更高的B-2轟炸機干脆舍棄了傳統的空速管,在風擋前方的機頭部位安裝了6組嵌入式大氣數據傳感器。

2008年,一架B-2轟炸機在美軍的關島空軍基地墜毀,原因是當地的潮濕氣候導致飛機傳感器故障,使得計算機提供的空速和高度數據嚴重錯誤,最終撞地墜毀。

B-2較差的平衡性固然也是墜毀原因之一,但此次事件也顯示了對計算機的依賴給飛機帶來的風險,電傳和計算機仍然不能完全取代空速管的作用。

文/Aloysius

來源/科學大院公眾號

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量