一個連隊的“冰與火之歌”

嚴冬來臨,某連官兵迎著風雪進行強化訓練。馮竣 攝

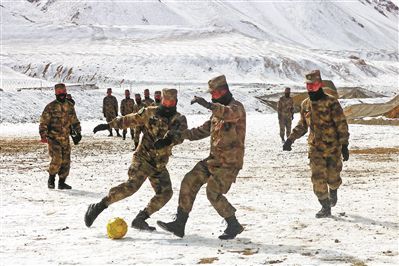

雪地足球賽開始了!馮竣 攝

連隊戰士在鑿冰取水。王雪振 攝

“再冷,也要堅持”

近處積雪滿地,遠處冰川聳立。即使沒有寒流頻頻,連隊駐守的地方,也很難感受到其他季節的滋味。每年8月,這裡積雪迅速融化,苔蘚類植物迎來瘋狂舒展的一個半月。此后,積雪再次覆蓋,它們迎來漫長的休眠期。

極寒之地,讓連隊的官兵很容易聯想到小說《冰與火之歌》中的守夜人。

和守夜人相比,這裡的冬季更為封閉隔絕。連接連隊與外界的,是一條長長的簡易邊防公路。到了冬季,路上積雪最深處可達1米多,再加上8級甚至更強烈的寒風,車輛基本不能通行。這就是官兵常說的大雪封山。運送冬菜的物資車,必須趕在12月之前將連隊過冬的物資配送完畢。

因為距離過遠,連隊的哨位沒有接裝暖氣。哨位上,哨兵們如同屹立在雪域高原上的石頭,極其艱難地對抗每一股寒風、每一粒雪花。

5月,官兵們戴的是棉帽,穿的是荒漠迷彩大衣。“基本感覺不到冷,稍微活動下,還能感到身體發熱。”中士馬學峰說。到了11月,羊皮大衣、防寒面罩、防寒靴、棉帽……所有能御寒的衣物,都被他們穿戴在身上。

上等兵梁樹業最怕晚上站崗。在-30℃的寒夜站上10分鐘,羊皮大衣從裡到外就被凍透。最難受的是腳,穿著特厚的襪子和防寒靴,依然擋不住寒氣往鞋裡鑽,隻能不停跺腳。

雖然有各種防護,凍傷依舊不可避免。醫務室裡,消耗最大的藥品就是凍瘡膏。

梁樹業的父母怕兒子凍壞,從南方老家給他寄來200個“暖寶寶”。可他打電話說,貼一個隻能熱七八分鐘,用處不大,別再寄了。

后來,一個社會擁軍團體了解情況后,給連隊寄來20箱、共計8000個“暖寶寶”。得到父母的關心,梁樹業覺得沒什麼。讀著擁軍人士寫的“送暖寄語冊”,他反倒想哭,“再冷也要堅持,不然真沒臉!”

“過冬,就像老家過年一樣”

每年降落在駐地的第一片雪花,提醒著官兵們冬天要來了,必須為過冬做實准備。

進入9月,炊事班班長周明亮就開始和司務長文尚帥合計。他們逐一計算肉、菜、奶、蛋、果的需求量,算出的總數讓大家倒吸了一口涼氣——要籌備足夠支撐數月的給養物資,談何容易!

時至今日,周明亮已經坦然接受物資儲備困難的現實。他甚至笑著解釋:“過冬,不就像老家過年一樣嗎?深挖菜窖,多備細糧,肉也熏上、凍上。”

第一批運送冬菜的物資車趕到駐地,已是凌晨2點。看到有的白菜已經輕微凍損,周明亮急得在菜車旁直轉圈。

連長蘇博康明白炊事班班長的心思。一聲緊急集合哨,全連起床。干部戰士齊上手,大家一直忙到早上6點,才把所有的菜卸下來分好。

進屋上架儲備之前,必須將白菜表面的爛菜葉剝掉,大蒜、大蔥也需捆扎好。於是,除了執勤官兵,全連人又齊上手。以往整潔有序的營院,仿佛變成收攤后的菜市場。他們用了整整3天時間,才將所有冬菜收拾完畢。

為了剝除白菜的爛葉子,許多官兵的手累腫了。至於熏肉、腌魚以及腌菜等活計,必須由炊事班專業人員親自操作。炊事員羅浪負責熏制臘肉,連續5天的煙熏火燎,讓他的眼睛又紅又腫,經過兩周休整,才有好轉。

“肉等不得,菜等不得,辛苦是免不了的。”周明亮對班裡的兄弟一臉的心疼。過冬,炊事班擔負著最艱巨、最辛苦的任務。剔骨剁肉、切蘿卜條、腌漬菜葉、調制醬汁……從上午10點到凌晨3點,所有炊事員干到最后動作都機械了,連話都不想說。一次,周明亮自己也快崩潰了,“真想一頭栽在案板上,下輩子再也不干炊事員了”。

支撐他們干下去的理由,無非是讓連裡的戰友過個豐足的冬天。周明亮還自費買了一個烤箱,烤出的面包、蛋糕全進了戰友肚裡。“大家吃得有滋有味,才有干勁兒。”他說。

除了食物,水也是冬儲的重要內容。距離連隊最近的活水,在超過5厘米厚的冰層之下暗暗流動。

駕駛班班長朱軍偉有個“水倌”的名號。連隊在營區附近建了一個儲冰場。從10月開始到現在,他和戰友已經儲備了8000多袋冰。為鑿冰取水,他已經砸壞2根鋼钎,敲爛3把鐵鍬。

儲冰作業時,必須抓緊時間。如果時間過長,水車上的水罐閥門會被牢牢凍住,無法出水。一次,下士楊金寶撐開水袋接水,涌出的冰碴將水袋劃破,水一下子灌到他身上。回宿舍換衣服的時間,他的褲腿已經凍得硬邦邦。

與楊金寶的狼狽不同,下士任偉關於儲冰的記憶,則帶著一些浪漫色彩。任偉在搬運水袋時,喜歡哼唱《當你的秀發拂過我的鋼槍》。

“其實我有鐵骨,也有柔腸,只是那青春之火需要暫時冷藏……”出人意料的是,任偉的哼唱往往會引起戰友合唱。

飛雪中,寒風裡,旋律在山谷間飄蕩。那一刻,任偉覺得,這裡的每個人都是有柔腸的硬漢。

“大冬天的,狼也挺不容易”

那天早晨,清理垃圾池的哨兵發現,前日清掃規整的垃圾被翻得凌亂不堪,垃圾池旁的雪地裡,隱約可見動物的腳印。

晚上,營院裡的狗狂吠不止。狗的異常表現,讓負責養狗的劉智多了個心眼。這天晚上,當狗再次狂吠時,他叫起幾個戰友,帶上自衛器材,牽著狗出了門。

手電光柱照到垃圾池的一瞬,劉智起了一身雞皮疙瘩:3頭狼正在翻垃圾。看到有人過來,6隻發亮的眼睛直勾勾地與手電光柱對峙。

劉智和戰友們急中生智,用石頭狠勁敲擊鐵質自衛器材,尖銳的聲音響起,狼迅疾躍出垃圾池,消失在夜色中。

寒冬像把利劍,既壓迫著連隊官兵,也剝奪著雪域高原各種生物的生存空間。

“與狼共舞”的奇特體驗,極大調動著年輕士兵的好奇心。大學生士兵楊輝覺得“緊張得不行,刺激得要命”。外出倒垃圾和執勤時,他不僅不怕“狼來了”,反而有些期待“與狼邂逅”。

一個雪夜,一隻大狼帶著一隻小狼,在廚房裡翻到一隻豬腿,叼著就跑,被巡夜的哨兵發現。有人想牽著狗去追,覺得小狼跑得慢,或許還能趕上。連長蘇博康說:“算了。大冬天的,狼也挺不容易。”

寒冬中,裝備的可靠性也受到很大挑戰。下士程歡歡是油機員,自上山駐防以來,他便養成一個習慣:每次油機發動,都要測量溫度,登記油機啟動消耗時間。登記簿顯示:進入11月,隨著溫度降低,油機啟動消耗的時間是夏天的幾倍……

比油機更脆弱的,是各型車輛的電瓶。由於電瓶虧電的現象越來越嚴重,駕駛班特意騰出一個供暖室,將其改造成電瓶間。

為了幫裝備抵御低溫,連隊官兵還想出不少招數。雷達站站長田佳奇,費盡周折找來兩床廢舊棉被,緊緊裹在雷達的重點部位上。他始終相信:“裝備就像人,你對它好,它自然會用可靠的運轉來回報你。”

除了裝備,連長蘇博康最擔心人員生病。嚴寒條件下,感冒容易引發致命的肺水腫、腦水腫。連隊隻有一個軍醫,醫療保障條件極其有限。熏醋、消毒預防感冒,是最常規的手段。

“連隊這個球場,是被冬天逼出來的”

連隊的陽光棚下,豎立著一塊黑板,上面寫著“時刻提高警惕,時刻准備戰斗”。

寒冬並不會阻礙練兵的進程。凌晨4點,氣溫降到-30℃,風急雪大,連隊特意將部分訓練時間,設置在此時。

深夜,刺耳的警報聲響起,官兵們迅疾起身,領取不同裝備,在黑夜中奔向各自戰位。

一場訓練下來,中士古日呂吉全身上下、裡裡外外都是冰碴子。烤火被明令禁止,連隊提倡揉搓、喝熱湯等循序漸進的回暖方法。

在蘇博康看來,官兵必須具備全天候作戰能力。既然駐地環境是這樣,就應該逼著自己去適應環境,強化本領。

高寒極地的練兵環境,也給大家帶來驚喜——由於長期堅持力量練習,連隊的不少官兵已經擁有6塊腹肌。

上等兵何潤興初到連隊時,身體單薄。如今,他的肌肉變結實了,身體也健碩了,在連隊組織的“晒肌肉”比賽中,取得了好成績。

聽到外面練得熱火朝天,在炊事班拎勺炒菜的羅浪心裡急得直發痒。隻要一下灶台,他就會抓緊時間做俯臥撐、仰臥起坐和啞鈴、杠鈴練習,也練出了一身腱子肉。

中士張鵬程,2分鐘做完117個仰臥起坐﹔下士龔明乾,2分鐘完成121個俯臥撐﹔下士任偉,自動步槍分解結合用時18秒……練兵熱潮中,一項項紀錄被不斷刷新,一些項目的訓練成績,甚至趕上了低海拔地區的優等水平。

讓中士李正瀟最刻骨銘心的,是射擊准備訓練。風雪中,手剛碰到炮管,就被粘住,尖銳的痛感直往手心裡鑽。有人忍不住叫出了聲,可沒有一個人撂挑子。相反,大家高唱戰歌,相互打氣。

寒冬裡最受歡迎的運動,莫過於雪地足球。他們在營院裡平整出一方雪地,用雪作“草皮”,再找來廢料焊接出兩個球門。或許,這算得上是中國海拔最高的足球場了。

來自新疆的上等兵艾散,從小痴迷足球。在他看來,連隊這個球場是被冬天逼出來的。“沒有條件,也要創造條件,不然大家都被冬天憋死了”。

起初,連隊出於安全考慮,明確規定在球場上不能跑、隻能走,踢7分鐘后必須休息15分鐘。剛開始,場上維護秩序的安全員甚至比球員還多,軍醫始終架著便攜式氧氣罐在旁待命。時間久了,年輕的小伙子們覺得不盡興。經過再三協商,走變成了慢跑,一節時長也延到10分鐘。

球場上,艾散幾乎承包了本隊的后衛、中場和前鋒,跑動距離全隊最多。在累計12場足球賽中,他一共打進17球,被稱為“雪山球王”。“進球的感覺很奇妙!一個觀眾也沒有,興奮感反而更加強烈。”艾散說。

下士黃易更喜歡打台球。每到周末,他都會到台球室,和連隊好手角逐高下。在這裡,一場台球3個人打,每人5個號碼。這種非常規打法,是為了讓更多官兵參與到集體活動中來。

被風雪困於這一隅之地,如何幫助大家排解心中的寂寞,成了一個重要課題。

連隊成立“昆侖樂隊”,吉他手、調音師、主唱一應俱全,每隔2周都會奉上一台演唱會﹔活動室被改造成軍營網吧,連接了局域網,可以組團打“光榮使命”等網絡游戲﹔炊事班甚至牽頭成立烹飪組,教有興趣的官兵做菜……

各種各樣的興趣小組冒了出來。連長蘇博康有著遠大的規劃:讓連隊的官兵人人學寫作、人人能演講、人人會做飯、人人能搞簡易裝修。

“越是寒冬來臨,大家越是緊緊地抱在一起”

一次,全連官兵在漫天飛舞的雪花中,齊唱《軍中綠花》。這個頗具浪漫色彩的場景,被錄成視頻帶下山。一位領導特意將這段視頻刻錄成光盤,寄給連隊的26位軍嫂和准軍嫂。

連長蘇博康的妻子也收到了視頻。雖然她嘴上沒說什麼,但蘇博康明顯感到,他們拌嘴的次數少了很多。

7年前,蘇博康從軍校畢業。當時,他的畢業綜合排名靠前。父母本以為兒子能分配到河北老家附近的部隊。但蘇博康背著父母遞交了戍邊申請書,來到西北邊防部隊。后來,他戀愛、結婚、生子,將家安在了西北邊城。

“從小我就特有主意,習慣自己做主。當兵,我就想到不一般的地方去。”蘇博康說,其實他很少考慮自己的問題,因為“手下百十來號人,全指著自己,總不能天天患得患失、不顧別人吧”。

和蘇博康的選擇不同,上等兵杜永福的目標很直接。高考失利后,杜永福參軍入伍。他做夢都想考取軍校,從士兵變成軍官。高寒極地的惡劣環境,激發了杜永福的學習斗志。每天熄燈后,他都要堅持學習3個鐘頭,雷打不動。

連隊還有十幾名大學生士兵。他們有的保留學籍,到部隊鍛煉一番﹔有的已經畢業,想尋找人生另外的可能性……

出於各種各樣的目的,他們從四面八方匯聚到這方營盤。寒風和冰雪,讓他們的思想也在悄然發生著變化。

中士洪映武,最終沒有重回那個為自己保留學籍的高校。他舍不得連隊,晉升了士官,干到了現在。

上等兵劉萬珍當兵前就讀於寧夏大學。他本打算干滿兩年,就老老實實回學校重拾課本。現在,劉萬珍的想法也有些變化。寒冬的種種磨礪,沒有讓他覺得痛苦難受,相反愈發讓他找到自己理想的生活。“不頹廢、不消極,在寒風逼迫下,這裡時刻充滿向上向好的渴望。”他說。

人的追求是多樣的,選擇也因人而異。但連隊的官兵始終保持著一個共識:越是寒冬來臨,大家越是緊緊地抱在一起。

每天看“新聞聯播”的半小時,除了國家大事,劉萬珍最關心的就是畫面中的綠色——綠色的樹、綠色的草,都讓他看得如痴如醉。征得班長同意后,劉萬珍在宿舍的窗台上,種起了蔥頭、蒜苗甚至冬小麥。試種成功后,連隊推廣了他的經驗。如今,宿舍、飯堂、值班室,到處可以看到綠油油的蒜苗。

調劑寒冬戍邊之苦的另一種方式,是拍照。在不違反保密規定的前提下,拍照總是集體進行。這些照片裡,雪山、雪地是不變的背景,“V”字則是最經典的造型。

“那些一起扛過的日子,值得一生回味”

過完這個冬天,距離下山的日子,也就不遠了。

洪映武終於攢夠了買房的首付。他打算下山后就休假,向女友求婚,盡快把結婚証領了。

大多數人還要重新回到低海拔營區,開始正常的連隊生活。連隊是“軍事訓練標兵連”,軍事訓練成績一直穩居團隊前三。官兵們擔心的是,下山后醉氧了,會不會影響訓練成績。

提起離開,很多官兵都舍不得營院裡那幾條狗。晚上,狗忠實地履行著自己的職責,巡視營區。白天,誰煩了悶了,牽著狗遛幾圈,也就好得差不多了。經歷嚴冬,嘗遍苦楚,它們早已成為官兵生活中難以割舍的一部分。

有條名叫二黑的狗,和劉智最親。從兵站撿來的這條小狗,是劉智一手帶大的。前不久,二黑晚上出去,白天卻一瘸一拐地回來了。劉智一看,發現二黑的后腿被其他動物咬傷了。劉智想把二黑帶下山,又擔心自己離開后二黑得不到精心照顧。

好幾個人想帶回那張風雪中踢球的大合影。除了那張合影,蘇博康還想挖一把土、收一瓶雪。土,他計劃捏成山的形狀,擺在家裡的書架上﹔雪,他想找個好看的瓷瓶當容器,即使雪融化成水,也絕不扔掉。

“那些一起扛過的日子,值得一生回味、一世珍藏。”蘇博康說。

當西伯利亞寒流殺氣騰騰南下之時,一定不會想到,西南偏西還會有這樣高大的山脈橫亙於前。山谷間來回翻涌的寒流,使這裡早早進入飛雪季節。

這是高原上又一個普通的冬天。對某連官兵而言,這也是他們人生中一個嶄新的冬天。

此刻,烏雲低垂,幾乎與連隊的屋檐平齊。陽光偶爾能艱難地穿透重重烏雲,零落照射下來。

營地兩側,是高聳入雲的雪山。營院外側,河流中的冰塊,來不及消融,又被匆匆凍住。這裡,是名副其實的苦寒之地。

駐扎於此的連隊官兵,是名副其實的飲冰臥雪之人。酷寒、風雪,硬生生地砸向這些血肉之軀,如一把利斧,削砍著他們的肌體,也鑿刻著他們的認知、情感和意志。

寒冬已然來臨,冰與肉反復撕扯,每名士兵都經受了全方位的磨礪和考驗。寒冬的腳步越是急迫,連隊官兵越是熱切地迎上,滿懷希望去戰斗和生活。

終有一天,這些別樣的冬之體驗,都將成為他們生命中的寶貴財富。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量