彈道導彈核潛艇 新的“末日戰士”大猜想

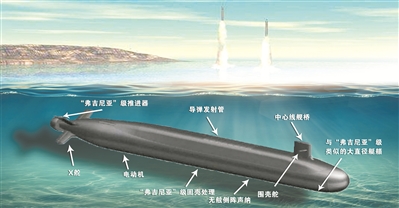

“哥倫比亞”級彈道導彈核潛艇示意圖

如果沒有“胖子”和“小男孩”,世界末日或許只是科幻小說中的文字。在廣島和長崎差點被抹去后,“如何避免核打擊”成為縈繞在各國軍隊心頭的“末日”之問。

答案似乎有些意外,當核博弈的案台洒滿了辯証之光,於是乎,擁有最佳二次核反擊能力的“終極武器”脫穎而出——彈道導彈核潛艇。復蘇的俄羅斯首先更新的裝備是它,沒落的“英帝國”唯一保存的核打擊平台也是它,同處歷史潮流中的美國自然更是彈道導彈核潛艇“頂級俱樂部”的一員。

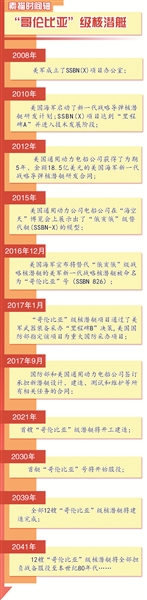

近日,美國國防部與通用動力電船公司簽署了新一代彈道導彈核潛艇“哥倫比亞”級的設計合同,這標志著現役“俄亥俄”級彈道導彈核潛艇的替代者開始成型。

新的“末日戰士”會是哪般模樣?我們一起來猜想。

光環與願景:

從B到C要走多遠

1960年11月5日,“喬治·華盛頓”號彈道導彈核潛艇攜帶著16枚“北極星”1A潛射彈道導彈,拉開了美國海軍核戰斗巡航的大幕。半個多世紀裡,美海軍先后發展了4代彈道導彈核潛艇和6代潛射彈道導彈,海基核力量牢牢佔據著美國核威懾體系中最重要的位置。如今,一脈相承的主角光環在“哥倫比亞”級核潛艇身上依然奪目。

據美國國會預算辦公室估算,未來10年間,“哥倫比亞”級彈道導彈核潛艇項目總費用將達到1250億美元,是所有核力量升級項目中份額最大的一個。在海軍內部它也是“一號工程”。“哥倫比亞”級項目主管表示,“海軍和我們的工業界伙伴對這一重要階段的開始感到興奮,這是美國海軍頭號重要的採購項目。”

光環總是與願景相伴。美國新一代彈道導彈核潛艇走上“快速通道”。根據計劃,“哥倫比亞”級將於2021年開始以每年1艘的速度建造12艘,首艇“哥倫比亞”號擬於2030年前后服役。首艘“俄亥俄”級核潛艇將從2027年起陸續退役,而最后一艘“俄亥俄”的退役時間大概是2041年左右。這樣,到本世紀40年代,美海軍彈道導彈核潛艇將徹底完成換代。時間銜接得剛好。

按照42年的設計壽命計算,“哥倫比亞”級將撐起美國本世紀中間近60年的海基核力量,這還不算大概率的延壽升級。顯然,新潛艇被寄予了厚望。

今年1月,“哥倫比亞”級項目通過了美軍武器裝備採辦B階段決策(“裡程碑 B”),這是連接圖紙與工廠的關鍵節點,而接下來的“裡程碑 C”將是量產前的最后審查。從B到C,“哥倫比亞”要走多久,或許決定了它未來能走多遠。

繼承與創新:

每一步都需要勇氣

作為當之無愧的“國之重器”,彈道導彈核潛艇的每一項設計、每一個部件都可能是決定國家生死存亡的關鍵一環,“哥倫比亞”級須在繼承與創新之間拿捏得當。

根據美海軍公布的方案構想,“哥倫比亞”級將沿用“俄亥俄”級的火控系統,移植“弗吉尼亞”級的泵推系統和操控系統。可以肯定的是,已成為美國海軍核動力潛艇“標配”的無人潛航器(UUV)也將進入“哥倫比亞”級的導彈發射管,並且尺寸更大、功能更強。

如果只是拼湊,“哥倫比亞”級恐怕難以承載起美國未來半個多世紀的霸業。新潛艇將成為史上首型採用全電推進的核潛艇,不僅能夠有效降低潛艇運行噪聲、建造維護成本,以及提高能源利用效率,更是將艦艇全電化發展趨勢引入水下的劃時代之作。

如果說全電推進是“內在”的革命,那麼X型尾舵則是“外形”的革新。相對於傳統的十字或木字形尾舵,X形尾舵有利於簡化尾部結構,提高靜音能力,操縱能力和效率也更高,在擺脫對方攻擊時優勢明顯。但X形尾舵的缺點也顯而易見——高度依賴電腦控制,缺少手動模式。因此,敢於在彈道導彈核潛艇上使用X形尾舵,說明美海軍在潛艇電傳操縱技術上已非常成熟。此外,正在“弗吉尼亞”級上測試的超材料覆層也可能出現在“哥倫比亞”級的外殼上,這種全新覆層對主動聲吶的隱身效果比傳統的消聲瓦更優。

不難發現,美海軍把創新的發力點放在了提升機動隱蔽能力上,這正是彈道導彈核潛艇的立身之本。無論是沿用和移植已有技術還是創造發明新應用,都需要將技術重新集成於全新平台。這一過程,每一步都需要勇氣。

減法與加法:

“戰力”並不等於火力

雖然核潛艇的神秘行蹤令人不安,但呼嘯而出的導彈才是對其威懾力的最好詮釋。畢竟,潛航的意義在於危急時刻的關鍵一擊。

然而,美國人似乎給全世界開了個玩笑:“哥倫比亞”級不僅建造數量比“俄亥俄”級少了6艘,就連每艘潛艇上攜帶的導彈數量也壓縮了1/3,發射管從24具減至16具。

這是否意味著美國未來海基核力量將有所減弱呢?

在美俄簽署的《第二階段削減戰略武器條約》框架下,按照美海軍現役核彈頭的當量,單艘核潛艇攜帶的核彈頭數量不能超過240枚。以“三叉戟”-II(D5)洲際彈道導彈為例,每枚導彈可帶12-14枚核彈頭。因此,單艘“哥倫比亞”級隻需安裝20具發射管即可達到最大載彈量。美海軍最終選擇16具的原因可能在於下一代導彈能夠攜帶的核彈頭數量和總當量或許都要強於“三叉戟”-II(D5),並且“哥倫比亞”級已經加長了導彈發射管以預留空間。16枚滿載的“三叉戟”-II(D5),也已足夠嚇人。值得一提的是,“哥倫比亞”級將開創性地採用通用導彈發射模塊,有別於目前世界所有現役核潛艇採用的獨立發射管,模塊化集成化設計的好處在於成本控制和后期維護,當然難度也不小。

有減法就有加法。“哥倫比亞”級將換裝與潛艇設計壽命一致的全新核反應堆。相對於“俄亥俄”級服役期間需要一次長達數月的換芯大修,“哥倫比亞”級的在航率將顯著提高。如此一來,等於降低了對潛艇數量的需求,並且還可大幅降低艦艇全壽命周期的使用成本。此外,美海軍近60年且仍在不斷積累的彈道導彈核潛艇運用經驗也是提升戰斗力的寶貴資產。

實際上,對於削減導彈載量,美國國防部、國會以及海軍均予以支持,認為通過科學安排訓練、部署、維修計劃並調節核彈頭搭載數量,完全可以達到預定目標。

看來,彈道導彈核潛艇的“戰力”並非完全等於火力。

執念與轉變:

前景幾何尚未可知

面對著即將壽終正寢的美國“俄亥俄”級和來勢洶洶的俄羅斯“北風之神”級,“哥倫比亞”級的出現似乎十分迫切。然而,當看到“薩德”加速擴散和反導試驗接連不斷,以及美國總統特朗普關於全面升級核力量的言論后,我們有理由相信,美國依然執著於通過強大的核力量來維護其全球霸業。這份執念背后,是大國對抗的冷戰思維。

不過,未來將處於對抗一線的“哥倫比亞”級能否將美國人的執念付諸實際,還需要打上一個問號。且不論X型尾舵、通用垂發、電推進等新技術存在的應用弊端可能造成的不穩定、不可靠問題,單說如今的海洋作戰環境,就已遠非“俄亥俄”級誕生的那個年代可以比擬。在密集交織的水聲監聽網絡和不斷完善的空海反潛力量面前,“哥倫比亞”級的新技術到底能發揮幾成功力尚未可知。更值得注意的是,在特朗普力推貿易保護、擴大海軍規模的政策背景下,“哥倫比亞”級還需在作戰能力、建造成本、技術創新、研發周期之間取得平衡,新潛艇必定在某些方面有所妥協。

放大來看,美軍的新核體系折射出美國在發展核武器思路上的轉變:從追求威力到注重精度、從追求數量到注重質量、從追求彈藥到注重平台。隨著“炸彈之母”這類高殺傷常規武器的不斷發展,以“哥倫比亞”級為代表的核打擊平台的實戰價值需要進一步評估,世界各國在核武器使用上將愈發謹慎。未來,“哥倫比亞”的前途未必是一片光明。

(楊王詩劍 資料整理:張 棟、馮 偉 圖表設計:梁 晨)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量