一位老兵的詩與“遠方”

巡邏途中,舒濤眺望遠方。

官兵騎馬沿邊巡邏。

巡邏途中,舒濤與界碑合影。

舒濤為哨所戰友准備午餐。

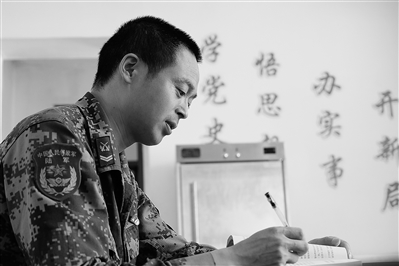

執勤之余,舒濤專心閱讀。

在西陲邊關守了16年,舒濤常會做同一個夢。

夢裡,他獨自一人走在阿爾泰山深谷,風雪模糊了雙眼,眼前的山不像山,反而像是一道牆。遠處傳來母親的聲音,“濤兒”——母親喚著舒濤的乳名,仿佛一瞬間,雪野出現一道光。循著光,他頂著風雪向前探路,直到一片草原鋪滿視線。

38歲的舒濤,新疆軍區扎瑪納什邊防連最老的兵。

連隊位於阿爾泰山深處,來到這兒之前的頭一天,舒濤才頭一次聽說“扎瑪納什”這個名字,還聽說連隊守防條件異常艱苦,但他卻沒想到,這兒的雪野竟是如此浩瀚、山路竟是如此崎嶇、達坂竟是如此聳峙。

16年,足以讓一個人熟悉一個地方,也足以改變一個人。對舒濤來說,16年是他的奮斗青春,也是他的光輝歲月,無論是酸甜苦辣,還是摸爬滾打,這段日子經歷的每一瞬已然刻進生命的年輪,如星辰一般奪目。

翻開舒濤的詩集,扉頁上有這樣一句詩:“在扎瑪納什/不止有秋風瘦馬/更有詩與遠方。”

遇見

“是你/為了這一生的春夏秋冬/默默於平凡中無悔/微笑於平淡中安寧”

舒濤創作的300多首詩中,他最滿意的是這首《為了這一生的風景》。回首16年軍旅歲月,他說,沒做過驚天動地的事,自己卻很“知足”。

16年前來到軍營,舒濤第一次讀懂了父輩。“是父親把我送到軍營,還教我打背包。”憶及入伍之初的情景,舒濤臉上挂著笑容。

舒濤出生在一個三代從軍的家庭。爺爺在抗美援朝戰場英勇作戰﹔20多年后,父親駐守大西北保家衛國﹔時光車輪再次轉動,年輕的舒濤接過父輩手中的“接力棒”,走進邊關軍營戍邊守防。

在這個離家很遠的遠方,舒濤遇見大山,遇見父輩,遇見了不一樣的自己。

舒濤剛到3號界標哨所那年,艱苦環境讓他一度想“回頭”:“不通電、不通路、不通網,煮飯靠燒柴火,照明靠油燈,遇到惡劣天氣補給中斷,大家隻能挖野菜充飢……”

哨所附近一片山石上,鐫刻著“樂守邊關”幾個大字。駐哨第一天,舒濤曾感到疑惑,守邊防,有何“樂”可言?后來,在和哨所戰友的朝夕相處中,舒濤有了一個驚奇的發現——這裡的兵特別喜歡笑。

舒濤記得,第一次和班長去搬馬料,空氣中彌漫著類似於煤灰的灰塵,即便戴了口罩,還能聞到一股刺鼻的味道,每個人都變得灰頭土臉。但干完活兒,摘掉口罩,大家卻都咧著嘴笑起來。

雪山映襯下,舒濤注意到戰友的笑臉,就像融化冰雪的陽光,純粹而質朴。

舒濤被這笑容深深感染了,從那以后,也開始變得愛笑,變得樂觀起來。

哨所星空浩瀚,美不勝收。這裡遠離繁華,遠離親友,日復一日生活平淡枯燥。舒濤有時會在夜深人靜時翻來覆去,內心郁結著莫名的焦慮。

在時任指導員黨金洲眼中,舒濤思維敏捷,人很活躍,缺點就是情緒不太穩定。他給舒濤一個建議:用心去做每一件事。

舒濤開始學著讀書。哨所收藏的書籍中,他最喜歡看人物傳記和詩歌散文,幾本唐詩宋詞,幾乎被他翻爛了。每次讀書,舒濤覺得,書裡的情節好像電影一般在腦海展開。

漸漸地,舒濤開始喜歡沉浸在閱讀帶來的審美愉悅和精神洗禮當中。“閱讀的過程也是沉澱的過程。”舒濤的內心漸漸褪去煩躁,變得成熟起來。

“孤寂的歲月,是閱讀拯救了我。”舒濤說,我的第一身份是戰士,然后是讀者。他覺得,閱讀的過程就是“遇見”的過程。戍邊16載,幾乎每一個寂靜夜晚,他遇見李白,遇見辛棄疾,也遇到雪萊,遇到泰戈爾……

在閱讀中,舒濤有了更深層次的思考,對理想、對人生也有了更多理解,他開始嘗試把心裡的話寫下來。“最初的詩,只是一些心裡話。我只是想要嘗試去記錄,但也正是這些文字,讓我的守防生活越來越有方向。”

有了目標,舒濤決定開始新的嘗試。

高中畢業的舒濤,起初最頭疼的就是韻律。拿起筆,他將心中情感傾注紙上﹔為了解決押韻問題,他不僅讀詩而且背詩。

“熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟。”那些文字的氣息像墨跡一樣,滲透到了舒濤身上。再次提筆、落筆,他感到從容了許多。

寫詩,成了舒濤心靈的寄托。白天,他策馬巡邏邊境線﹔深夜,他一邊學習一邊嘗試創作。舒濤發現,他的內心迸發的情懷,大多是在草原上縱馬巡邏時收獲的。在他看來,像古人一樣戍守塞外,本身就是一件富有詩意的事。

在舒濤的筆下,邊關的一草一木都成為了他詩詞裡的素材。寫熟悉的人,寫陌生的物。舒濤說,時間再久,心也不會孤獨﹔距離再遠,天邊也是歸宿,“亂石灘上一朵不知名的小花/頑強的生命穿過重重阻礙/在人跡罕至的地方最終向陽生長。”

深戀

“時間啊/你能不能輕輕地留下/聽一聽戀人對相思的傾訴/聽一聽老兵對雪山的眷戀”

“這首詩是我寫給妻子的。”舒濤翻開自己的詩集,黝黑的臉龐寫滿了幸福。

2011年,休假在家的舒濤和王芸經人介紹相識,不久舒濤返回連隊,再一次進駐前哨,熱戀中的兩人第一次斷了聯系。

有人說,帶給詩人最初靈感的不是遠方,而是離別。直到今天,舒濤常常感慨,一個人想家時心裡感觸最多。舒濤清晰地記得那天天高雲淡,微風不燥,遠處草原,羊群安靜地覓食,舒濤和戰友們騎上戰馬,前往某點位巡邏。

眼前景色美不勝收,對戀人的思念也涌上心頭:“三月菜花黃菲菲/春風蝶舞伴君行/從此種得芸香草/一頁詩書一頁情。”

巡邏歸來,舒濤決定把思念寫進詩裡,鴻雁傳遞到戀人的身邊。

這些年駐守哨所,他前前后后寫的300多首詩裡,字裡行間有邊關曉月的淒美,有馬蹄聲碎的壯闊,也有對遠方妻兒的思念。

聊到妻子,舒濤眼中閃著光:“是她的守護,支撐著我的守護。”那年,妻子瞞著他到連隊探親。“她出現在我眼前時,我第一反應不是高興,而是心疼。”舒濤說,一路上妻子換乘倒車的艱辛,他能想象得出來。

“見到你所有辛苦都值了……”妻子笑著,風風火火地從包裡拿出親手做的臘腸臘肉,讓舒濤和戰友們分享。

傍晚,舒濤上哨了,寒風襲來,天上開始飄落雪花。站在哨位上,舒濤看著雪花飛舞。模糊的視線中,遠處走來一個熟悉的身影。

“好好站崗。”妻子裹著大衣,一步也不願遠離舒濤,執拗地站在離愛人不遠的地方陪著他一起站哨。

那段時光,妻子就是舒濤的靈感源泉,“時間很短/一個月的時光悄然飛度/三公裡的風雪也經不起邁步/那隨著寒風漸漸遠去的身影/留下一種顏色/是雪的白/更是白的雪。”

妻子到了返家的時間,舒濤給她做了一個相冊,把夫妻二人在連隊一起度過的時光珍藏其中。返程大巴上,妻子翻開相冊,看著扉頁上丈夫親筆寫的一首詩《雪山之戀》,淚水奪眶而出。

“看見了嗎/那揮舞著手依依不舍的天空/和那雪山之巔一抹綻放的晨光/是啊/萬物有情雪山有愛/愛上了這片土地/便是一生的相戀。”

妻子是倔強的,就像那次默默在風雪中陪伴著舒濤站哨一樣,十幾年來,舒濤每次面臨進退走留的人生選擇時,她都會在背后默默給予支持。

坐在大巴車內,望著窗外的雪山漸行漸遠,王芸已經愛上了這片土地——她與舒濤的情意,這座雪山都記得。

舒濤同樣相信,他對邊防線的眷戀,雪山都記得。“等兒子長大后,我會和他講講雪山巡邏的故事。”舒濤覺得,這些故事就是最好的傳承。

“縱馬擎槍白雲間/遙望蜀中龍泉山/待得小兒披甲日/與我同騎守邊關。”這是舒濤寫給兒子天天的詩。再過不久,就是小家伙6歲生日,舒濤打算將這首詩作為生日禮物送給孩子。

天天生日那天,正值前哨官兵每周與家人的通話時間。舒濤和戰友騎著軍馬一路翻山越嶺,趕到10多公裡外的科克崖頂峰——這裡,是哨所附近唯一有信號的地方。

思念之切,官兵跨上馬出發。蹚過絕望坡,來到科克崖山頂。拿出手機接通視頻,電話那頭,兒子從媽媽手裡搶過手機:“爸爸,爸爸……”聽著兒子稚嫩的童音,舒濤幸福極了,他對著手機鏡頭,念出了他為兒子寫的詩。

詩裡的“龍泉山”是舒濤家鄉的一座山,寫下這首詩時,他剛剛結束一次邊境潛伏任務。舒濤對兒子的期盼很簡單,希望他長大后也能當一名邊防軍人,來到父輩守望的雪山。

萌芽

“那一刻/我感受到了界碑的溫度/聽到了界碑的呼吸”

“邊關詩人”舒濤在連隊出了名,喜歡他的戰友還通過微信和他添加了好友。每次遇到這樣的事,舒濤都會誠惶誠恐,“內心盛不下這麼多東西”。

2019年,首都北京迎來國慶70周年閱兵,那一天,舒濤乘坐雪地巡邏車歸來,看著電視裡天安門前令人激動的場景,他的心跟隨著祖國的心臟一起跳動。

“昨天我還在您的懷抱中成長/今天我已守護著您的邊防線/在舉國歡慶的時刻/您的戰士不會忘記守望的初心/您的戰士緊握鋼槍……”台燈下,舒濤在筆記本上寫道。

連隊的14號界碑,是防區最難走的一個巡邏點位,往返一趟要一整天。下連5個月、19歲的列兵韓永田興奮地踏上這條路,但他的“興奮點”不僅是即將到來的上哨初體驗,還因為“師傅”舒濤將全程參與這趟巡邏。

新兵剛到連隊,第一課就聽舒濤分享自己的故事。當晚,韓永田就把舒濤的詩集從頭到尾翻了一遍。湍急的河流、吞噬生命的沼澤……巡邊守防,真的像舒濤詩集中寫得那樣“不易”嗎?

下連后,韓永田被分配到舒濤所在班。一個傍晚,舒濤在學習室伏案寫作,韓永田湊上前、眼睛盯著他“嚓嚓”書寫的筆尖,逐字逐句地讀著:“星辰唯暗時/執勤不敢眠……”

軍人的責任感開始在韓永田心間升騰。“班長的詩,有擔當,也有囑托。”山裡天氣多變,這一路晴雨不定,舒濤、韓永田和幾名第一次上哨的新戰友一路跋涉,身上濕了又干、干了又濕。

界碑近在眼前,翻身下馬,韓永田學著舒濤班長的樣子,一手摟著界碑,將額頭輕輕靠在界碑頂部,“那一刻,我感受到了界碑的溫度,聽到了界碑的呼吸”。

每一座界碑都有生命。這一幕,讓舒濤深受感動。透過這些稚嫩的面龐,舒濤總會想起自己第一次踏上巡邏路時,班長語重心長的話語:“當你爬上這座山,你才有勇氣征服下一座。”

返營的路上,舒濤和韓永田交流,才知道他是個大學生士兵,上學時也非常喜歡寫詩。后來,舒濤提議開辦了“理想書社”,吸納熱愛讀書、寫詩的戰士參與到創作隊伍中。

記者走近執勤點前哨,看到木頭打造的“營房”上鐫刻著不少邊關詩和楹聯。“這些年,上級不斷投入經費,極大地改善了包括文化設施在內的哨所執勤條件。”舒濤告訴記者,每年都有臨近退伍的老兵,在離隊前申請再來這裡,重溫守防青春。

這次入駐執勤點,舒濤除了帶教新戰士執勤,還有一項“重要任務”——把自己的閱讀書單介紹給戰友們。

“何不在‘界碑哨所’搞一個讀書分享會?”為這件事,他專門做了一個調查,結果得到多數官兵的贊同和支持。

很長時間沒人來過這個執勤點,駐勤板房裡的書櫃落了一層灰。舒濤把上次駐哨用軍馬馱過來的書籍,一一擦拭干淨。夜幕降臨,大家圍坐一圈開始了讀書分享會,舒濤做“開幕發言”——《寫詩真的很治愈》。

他以親身體驗告訴大家,在這個深山執勤點之外還有一個世界,和這裡是完全不一樣的,“其實創作詩歌就是要讓自己看到更大的世界,走出囿於眼前的安逸。心裡有希望,守在天邊的心才不會荒蕪。”

舒濤說,把書社起名“理想書社”,是因為對青春來說,理想萬歲,“我們每個人內心都有一座屬於理想的山谷。守好這個山谷,就是守好我們的青春。”

記者看到,讀書室的牆壁上貼著很多詩,作者有韓永田、雷晉軒、江智建……舒濤告訴記者,這些都是今年新加入書社的戰士寫的詩。

堅守在遠方,更多詩意的種子,正在萌芽。(謝成宇、朱忠彬、徐明遠、劉鄭伊、李蕾、王杰)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量