組圖:革命聖地對比圖【4】

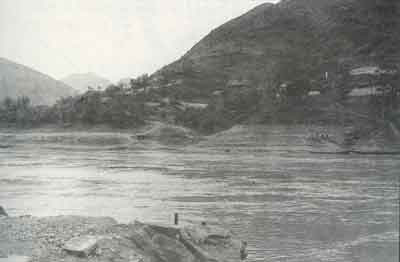

紅軍一渡赤水的渡口之一——土城

1935年1月29日拂曉前,我軍除以少數部隊阻擊敵人外,主力分三路從猿猴場(今元厚)、土城南北地區西渡赤水河,向古藺、敘永地區前進。川敵立即以8個旅分路向我追截,以4個旅沿長江兩岸布防﹔薛岳兵團和黔敵也從貴州分路向川南追擊﹔滇敵3個旅正向畢節、鎮雄急進,企圖截擊我軍。

2月2日,我右縱隊紅一軍團先頭第二師進攻敘永不克,后衛第一師在三岔河遭敵截擊。3日至6日,我軍在繼續西進中,一軍團又先后在敘永、毛壩、大壩等地遭川敵截擊﹔左縱隊紅三軍團在天堂壩同川敵兩個團發生戰斗。

這時,中共中央和中革軍委鑒於敵人已經加強了長江沿岸防御,並以優勢兵力分路向我進逼,乃於2月7日決定暫緩執行北渡長江的原計劃,改取“以川滇黔邊境為發展地區,以戰斗的勝利來開展局面,並爭取由黔西向東的有利發展”的方針﹔並命令各軍團迅速脫離四川追敵,改向川滇邊的扎西(今威信)地區集中。

紅軍在扎西進行了整編。全軍除干部團,共編為16個團,紅一軍團縮編為2個師6個團,紅三軍團縮編為4個團,紅五、紅九軍團各編為3個團。為了加強川南的革命力量,黨中央派原紅五師政治委員徐策、軍委縱隊干部團上干隊政委余鴻澤等組成中共川南特委,率幾百人在扎西東南的石坎予成立了中同工農紅軍川南游擊隊,積極活動於川滇黔邊地區,策應主力紅軍作戰。川南游擊隊在紅軍主力轉移后,繼續在當地堅持斗爭。

我軍進入川滇邊境后,蔣介石重新調整部署,將湘軍改為第一路軍,在湘西“圍剿”紅二、六軍團,薛岳兵團和滇黔兩省敵軍組成第二路軍,龍雲為總司令,薛岳為前敵總指揮,轄4個縱隊,以吳奇偉部4個師為第一縱隊﹔周渾元部4個師為第二縱隊﹔滇軍孫渡部4個旅為第三縱隊﹔黔軍王家烈部5個師為第四縱隊,與川軍潘文華部一起,企圖圍殲中央紅軍於長江以南、敘永以西、橫江以東地區。

2月7日,龍雲命令第三縱隊由鎮雄、畢節向扎西以南之大灣子推進﹔第一、二兩縱隊主力集中黔西、大定(今大方),一部向敘永推進﹔第四縱隊留赤水河以東之遵義、桐梓、赤水等地區。川軍以一部兵力固守敘永、古宋、興文、長寧等地和長江、橫江沿岸,防止我軍北進﹔主力則由高縣、珙縣、長寧及其以南地區向扎西推進。

來源:長征紀念館

紅軍一渡赤水的渡口之一——土城

|  |

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量