今天,我們談談選擇【2】

是什麼影響了你的選擇

——軍轉干部安置選擇路徑觀察

2016年9月4日,沈陽地區自主擇業軍轉干部秋季專場招聘洽談會在沈陽人才市場舉行。

走,還是留?過去的2016年,很多部隊干部心中都曾閃現過這個問號。不知是從誰口中開始,“三十萬分之一”的稱呼迅速流傳。

原北京軍區干部魏東是第一批“三十萬分之一”。2015年9月,聽完習主席在勝利日大閱兵儀式上的講話,他開始認真考慮“進退走留”。

2016年,深化國防和軍隊改革全方位發力。伴隨軍改腳步,全國5.8萬名部隊干部脫下軍裝。初步統計,其中選擇自主擇業安置方式的近50%,佔符合自主擇業條件人數的67%,均為自主擇業安置政策實施以來最高比例。

比例攀升,自主擇業“升溫”

“被動等待組織確定轉業、被動等待組織安排工作、被動適應新的環境”,軍事科學院研究員王法安曾在一篇文章中如是評價過去一些轉業干部的消極被動狀態。

如今,這種“被動”狀態正在發生改變。“轉與不轉”“如何轉”成為越來越多干部自主理性選擇的結果。70后、80 后軍隊干部逐漸成為轉業干部的主體,他們大多數具有本科、研究生學歷,掌握專業知識技能或者管理經驗,綜合素質高,思想也更加活躍,轉業進入公務員隊伍不再是他們的唯一追求。

“計劃分配,還是自主擇業?”多一條路,也多了一重糾結。

沒有在去留問題上花太多時間的魏東,在“怎麼轉”這件事上想了很多。在部隊干部部門的工作經歷,讓他更加熟悉轉業政策。2015年,他因公到某國家部委幫助工作,不穿軍裝、擠地鐵、早八晚五,除偶爾必須回原單位,與地方普通公務員無異。親身體驗過其間甘苦,權衡各種因素,魏東心中的天平向自主擇業傾斜。

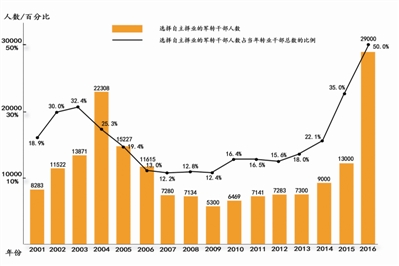

從統計數據來看,2001-2003年,自主擇業安置方式實施的最初三年,選擇自主擇業的軍轉干部比例分別為18.9%、30%和32.4%,經歷了短暫高峰之后,從2004年起開始回落。即使在2004-2006年軍隊體制編制調整改革期間,國家對選擇安置方式的條件做出調整,這幾年的自主擇業比例仍呈現了逐年下降的趨勢。

2014年,選擇自主擇業的軍轉干部人數佔當年轉業干部總數的比例為22.1%,突破了此前持續9年低於20%的狀況。2015年,這個比例突破轉業干部總數的1/3。

2016年,自主擇業比例再度大幅升高,與自主擇業條件的放寬不無關系。中央出台軍改期間安置政策文件,文件中做出“四個放寬”規定,其中一個為“放寬自主擇業軍齡和職級條件”,自主擇業年限由20年調整為18年,很多原本不夠年限的部隊干部多了一個選擇機會。

另一個深層次的原因是,近年來,自主擇業配套政策措施不斷完善,管理服務機構逐步健全,管理服務水平不斷提高,國家對自主擇業軍轉干部就業創業的扶持、宣傳力度越來越大。這在一定程度上也鼓舞和引導了當下軍轉干部的選擇。

最實際的,最有吸引力

“有保障,還自由。”這是自主擇業安置方式最具吸引力的地方。

2001年自主擇業安置方式實施以來,國家多次調整規范自主擇業退役金。作為正團職干部,魏東如果安置在北京,月退役金能拿到8600元左右,這還不包括各種其他待遇保障。

北京市自主擇業管理服務部門同志在一次政策宣講上介紹,符合條件的自主擇業軍轉干部可以享受相應的住房補貼﹔未就業期間,與所在區(縣)政府工作人員一樣納入社會醫療保險。首都的就業創業環境好,很多自主擇業軍轉干部會再找一份工作,以北京的平均工資水平,也可以獲得不錯的第二份收入。

這種“經濟”吸引力在艱苦地區更為明顯。在自主擇業軍轉干部人數最多的新疆,退役金一直高於全國平均水平。在最近一次退役金調整后,正團職軍轉干部每月可拿到1.2萬余元退役金,正營職軍轉干部的月平均退役金也接近1萬元。

同樣的情況也在西藏存在。因有駐藏津貼,西藏自主擇業軍轉干部的月平均退役金達到了1.6萬元,超過當地普通公務員工資,也超過了全國大部分省份的人均收入。多年來,西藏選擇自主擇業安置方式的比例最高。

耐人尋味的是,從全國整體來看,選擇自主擇業的軍轉干部人數並不均衡,經濟欠發達省份數字高於經濟發達省份。例如浙江,GDP常年位於國家前列,卻是自主擇業人數最少和選擇自主擇業比例最低的省份。

2001-2016年,浙江共接收自主擇業軍轉干部1000余人。2016年,該省接收的1964名軍轉干部中,有238名自主擇業,盡管自主擇業比例較上年提高7.2個百分點,但仍然是全國最低。

浙江正團職自主擇業軍轉干部月平均退役金為8700元左右,正營職月平均退役金7000元左右。而當地正處級公務員月平均收入為1.1萬多元,正科級公務員月平均收入9000多元。雖然該省就業創業環境優越,但鑒於不錯的收入、穩定的工作、較高的社會地位,軍轉干部更青睞計劃分配。

待遇保障與計劃分配軍轉干部相比差別不大,自主擇業軍轉干部卻有更多時間,自由自主地安排工作生活,這在強調組織紀律性的部隊和機關事業單位都無法實現。

安置背后,需正視的現實

魏東的一位前同事,先期轉業安置到某國家部委辦公廳,引起了大家的“羨慕嫉妒恨”。一次小聚,向同事請教經驗,他才了解到,原來同事的崗位在辦公廳下屬單位,非領導職務,遠離核心業務,工作瑣碎繁雜,壓力卻不小。

基於我國國情,軍轉干部主要由政府負責安置。多年來,地方各級一直將軍轉安置作為一項重要的政治任務落實。目前,黨政機關事業單位仍是安置主渠道。“十二五”期間,全國共接收安置計劃分配軍轉干部16.48萬名,其中大多安置在機關事業單位。隨著國家和軍隊干部人事制度改革的不斷深化,軍轉安置工作也遇到了矛盾和問題,比如過於向大城市、向黨政機關集中,超編、超職數安置的可持續性問題,以及一些軍轉干部安置的崗位和專業特長不匹配,等等。

江蘇省某地市軍轉辦主任曾講述過這樣一個事例:該市歷年接收安置的高職務軍轉干部比較多。某機關的領導職務一直由師職軍轉干部擔任,卻在幾年間三易其人。第一位師職干部適應崗位很快,干得不錯。但時隔兩年,該單位必須再實職安置一位師職干部,組織上與現任領導談話做工作,由他退居二線,安置了第二位干部。時隔幾年,為安置第三位師職干部,歷史再次上演。“幾位師職干部業績都不錯,但他們也都理解地方的難處,為大局做了犧牲,都愉快地服從了組織安排。”這位主任說。

職務晉升難,則是計劃分配軍轉干部普遍面臨的另一現實。現就職於山東某民營高校的自主擇業軍轉干部張照華,曾在選擇安置方式時咨詢了先期轉業的戰友。其中一位早年轉業到山東某地市機關,盡管本人能力不錯,但受制於各種因素,時隔多年職務沒有任何變化。另一位戰友自主擇業后應聘到企業,從一線業務員做起,沒幾年就得到重用,被提拔為副總。聽從同學的建議,張照華走上了自主擇業之路,如今,他已經是所在高校下屬學院院長,在教職工和學生中有不錯的口碑。

走出“圍城”,遵從內心就好

公務員身份“光環”不再,也是影響部隊干部安置選擇的一個原因。自八項規定實施以來,從中央到地方,一系列從嚴管人、管事、管物、管錢等制度的不斷出台,權力被關進制度的籠子。國家行政學院社會和文化教研部副主任馬慶鈺在接受採訪時說,隨著制度和管理越來越嚴格和規范,公務員要習慣在更多約束、更嚴監督下工作和生活。

褪下“光環”的公務員身份,附加在其上可能獲得的權力資本、隱形福利和社會關系也在漸漸消失。

“公務員也是普通上班族,只是保証機關正常運轉的螺絲釘。”2013年轉業到北京某直屬機關工作的孟欣欣,同部門就有好幾位軍轉干部。她說,與所有人一樣,大家關注的房子問題無法解決。工資收入與北京的房價比起來杯水車薪,顯得捉襟見肘。

本輪軍改,為了進一步優化軍隊組織體系和人力資源結構,在裁軍的30萬員額中,干部比例近半。軍轉干部數量增多,將有更多人進入黨政機關,安置壓力增大是不爭的事實。如何把軍轉干部安置好、使用好,是對地方接收安置工作的新一輪考驗。

新一年開始,無論計劃分配還是自主擇業,2016年的軍轉干部們都步入了新角色。一位開了微信公號的軍轉干部這樣寫道:“轉業,為軍人打開了人生的另一扇窗,推開了人生的另一道門,盡管打開這扇窗、推開這道門並不輕鬆,但窗外的別樣風景,門后的未知世界,我們總得有興趣去看一看,有勇氣去闖一闖。”

魏東繼續著擠地鐵上班的日子,新單位離家20多公裡。他改變了自主擇業的初衷,就在填報安置去向之前,妻子懷上了二胎。為方便照顧家庭,他把老人接到了身邊。上有老下有小的現實,讓他最終決定選擇計劃分配,並安置在某部委機關。“還是走一條安穩之路,不折騰了。”他說。

(作者系《中國退役軍人》雜志編輯 楊學娟)

版式設計:梁 晨 圖表制作:湯文元

|  |

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量