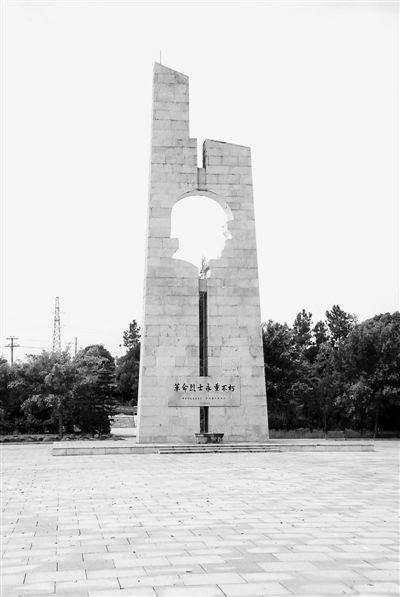

寧明烈士陵園紀念碑

故事背景

35年前,郭益民與戰友李保良在炮火硝煙中立下生死約定:“不管誰在戰場上犧牲,活著的一定要把對方帶回老家。”

一場激烈戰斗過后,李保良為祖國獻出了19歲的年輕生命。走下戰場,得知噩耗的郭益民了解到,戰友的遺體在火線被就地掩埋,而他一時難以返回尋找。帶著對戰友的承諾,他遺憾地退伍返鄉。

這些年,這個承諾一直縈繞在郭益民的心頭。當和平降臨時,他毅然打起背包四處尋訪烈士遺骨,先后前往鄭州、武漢、長沙等地,一邊打工一邊搜集線索,誓言在有生之年把烈士帶回家鄉。

一場新雨過后,寧明烈士陵園內滿目流翠,四周一片空悠靜謐。

墓園內,一位頭發花白的老人半哈著腰,步履蹣跚地徑直走向3區3排9號墓前。老人擺上一壺酒、兩個蘋果、幾柱香燭,用嘶啞的嗓子輕輕說道:“保良兄弟,我來陪你說說話。”

老人名叫郭益民,墓是烈士李保良的衣冠塚。如同往常一樣,他慢慢地把身子斜倚在墓碑旁,一遍一遍地撫摸墓碑。在他身后,一條長長的黃色泥腳印伸向遠處,一如他35年來尋找戰友的艱難足跡。

生死約定,讓他背負了35年

35年來,郭益民不管是外出打工,還是回家過年,身邊總帶著一幅遺像。

在郭益民租住的屋子裡,這張用一寸照放大的黑框照被擺放在當中。遺照前是香爐、祭品,他每次進門或者外出時,都要抽出3支香恭恭敬敬地點燃、插上,然后在心裡默念:兄弟,你在哪裡!

郭益民心中放不下的兄弟,就是烈士李保良。

1978年底,郭益民與李保良參軍入伍,分到了一個連隊。都是新兵,又是河南老鄉,兩個年輕人像親兄弟一樣,工作上互相扶持,生活上彼此照顧,結下了深厚的情誼。

第二年春天,兩人所在部隊開赴前線保家衛國。郭益民至今還清晰地記得,在隆隆的槍炮聲中,他和李保良約定:“不管誰在戰場上犧牲,活著的一定要把對方帶回老家。”

不久后,在某高地爭奪戰中,李保良不幸被一枚火箭彈擊中,壯烈犧牲,時年19歲。由於前方戰事吃緊,烈士的遺體隻能被就地掩埋,沒有及時轉移到后方。

直到戰斗結束,撤防返回駐地的郭益民才得知李保良犧牲的消息。然而,當年戰斗的地方一直烽火連天,找回李保良遺體的事就被耽擱下來,一晃便是10多年。

這些年,早已脫下軍裝的郭益民經常會夢到同一個場景:炮彈轟鳴、子彈呼嘯,戰友李保良的面孔愈來愈清晰,可這張面孔轉瞬又越來越模糊……

背負著當年的生死約定,35年來郭益民一直心懷歉疚。

輾轉多地,邊打工邊尋訪線索

戰火漸漸熄滅,邊境放飛和平鴿。想起戰場上的生死約定,郭益民決定踏上尋訪戰友的路。

為找到掩埋李保良的具體位置,郭益民找當年的戰友打聽,到老部隊求助,可大家的說法不一,始終沒有一條確切的線索。不管線索多混亂,隻要有一線希望,郭益民就不言放棄。為求証線索,他常年在多地來回奔波。

一年一年過去,搜尋線索的工作仍沒取得多大進展。直到2009年5月,郭益民在熱心人的指點下,走上河南許昌街頭打出“尋找烈士遺骸”的條幅,尋求社會幫助。可喜的是,這個方法讓他得到許多有價值的線索。有一天,曾參加過那場戰斗的干部趙德寬找到郭益民,告訴他一個名叫許平的武漢籍戰友曾搶救過李保良。

循著這條重要線索,郭益民來到湖北武漢,他一邊打工,一邊在茫茫人海中尋找許平。當地一位記者得知他的故事后深受感動,專門採寫了尋訪許平的稿件在報紙上刊出,並幫助郭益民在武昌找到了許平。從許平口中得知,李保良的遺體抬下陣地后,被交付到一名湖南籍戰士陳建國手中。

2009年11月27日,在湖南戰友龍利國的幫助下,郭益民幾經周折,終於在長沙找到了陳建國。據陳建國回憶,李保良犧牲后,他們接到上級的撤退命令,他背著李保良的遺體邊打邊撤。當時戰場情況緊急,現場指揮員隻得下令將犧牲戰友就地掩埋。憑著對當年戰場的記憶,陳建國又草繪出一份埋葬烈士遺體的草圖。

這些年,郭益民為尋訪烈士遺骨散盡家財、吃盡苦頭,他從來沒有半句怨言。尋訪過程中,他對戰友的深情大義深深打動和帶動了不少人,許多人紛紛伸出援助之手。有人將他的故事上傳到網絡,發動全國各地的戰友及熱心人都來尋找線索﹔不少素不相識的人在他困難時解囊相助,提供無私的幫助。他忘不了,一位戰友的遺孀專程上門,含淚捐給他133元錢……

然而,故事並沒有到此結束。

衣冠塚前,他誓言找尋到底

2010年1月11日,從廣西有關部門傳來消息:李保良烈士已被遷葬在廣西寧明烈士陵園,位置在3區3排9號。郭益民獲悉后立即與幾位戰友約好前往廣西掃墓。

叫一聲兄弟熱淚流!在寧明烈士陵園內,當李保良的墓碑出現在郭益民眼前時,積壓了多年的感情瞬間爆發,他緊緊抱住烈士的墓碑失聲痛哭:“對不起兄弟,我來晚了!”那晚,他通宵守在墓碑旁,盡管此時他已知道身旁只是烈士的衣冠塚。

第二天清晨,大家以為郭益民完成了心願,准備勸他一同離開。誰知,他卻作出一個出乎眾人意料的決定——獨自一人留在寧明打工,一定要找到李保良的遺骸。

對照戰友陳建國繪制的地圖,郭益民就像《集結號》中的谷子地,倔強地開始了“一個人的戰斗”。“我的兄弟在戰場上沒了,不能連塊骨頭都不留下吧。”他時常傷感地嘆息,“有一天要是我也沒了,到那邊怎麼交代。”

很快,郭益民花光了為此行准備的3萬多元錢,他就買來修車工具、三輪車,在當地一邊修理自行車維持生計,一邊完成自己未竟的“事業”。然而,由於受客觀條件的限制,實地挖掘遺骸的難度太大,郭益民決定先到當年的陣地取一包紅土帶回家鄉。

返回河南途中,郭益民把包好的紅土放在內衣層貼近胸口的位置,進出門、上下車的時候都要先燒三炷香然后大喊三聲:“保良兄弟,咱們回家!”很多路人以為他精神有問題,用莫名其妙的眼神遠遠地打量著,可郭益民一點也不在意,只是一次次用手緊緊地壓在胸口上。

4年一晃又過去了,搜尋烈士遺骨的工作仍在艱難地推進。眼看著走入人生的暮年,郭益民的緊迫感越來越強烈,他常常天不亮就起床,走向那塊曾經讓他們洒下熱血的土地。

晨曦中,那個微佝的背影讓人無限心酸可又無限溫暖。也許,他已經無限接近答案。(陳典宏 通訊員 陳建文 梁英海)

相關鏈接

寧明烈士陵園

陵園位於廣西寧明縣322國道旁寧明縣交通局后那拉山上。陵園由寧明北山烈士公墓、寧明峙浪烈士公墓、寧明桐棉烈士公墓搬遷合並而成,於1989年4月5日竣工,共安葬革命英烈794位,同時塑立易挽瀾、黃子榮、甘湛澤、黃光照、黃明、崔瑞英6座烈士遺像,以志永垂。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!