【網絡媒體走轉改】

紅軍長征路沿線干群脫貧致富紛出招【3】

湘黔等地紅色旅游、鄉村旅游、民俗旅游倍受青睞

十八洞村78歲的施成富老人特意將自己脫落多年的牙齒給補上,許多以往吃不了的東西現在都能吃,用他的話說就是,“日子越過越好,鑲上假牙好‘享福’。”

在湖南花垣縣十八洞村,這個曾經的苗族聚居貧困村變成遠近聞名的“旅游村”。

2013年11月3日,習近平總書記來到十八洞村考察,在此作出“實事求是、因地制宜、分類指導、精准扶貧”的重要指示。

“總書記視察過的光環是壓力,更是動力。”村支書龔海華說,作為總書記首次提出“精准扶貧”的所在地,十八洞必須在精准扶貧工作機制上率先探路。

如何選擇產業?抬頭是山,低頭也是山,利用得天獨厚的自然景觀優勢和獨具特色的民俗民風,十八洞成立了鄉村游苗寨文化傳媒有限責任公司,還幫助包括施成富在內的貧困戶辦起了幾家農家樂,大力發展鄉村旅游。成立了十八洞村苗漢子果業有限責任公司,進行獼猴桃產業開發。

旅游經濟發展得熱火朝天,獼猴桃長勢正好,特色種植業、養殖業初具規模,勞務經濟已經起步,最近還在開發電商扶貧……六大產業齊發力,十八洞村,已有269個貧困人口摘下貧困帽。

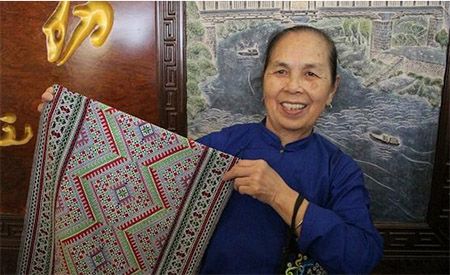

通道織娘石培雲展示侗錦。

而湖南通道縣則將豐富的紅色旅游景觀、秀美的自然風光和獨具特色的民俗文化結合,推動基礎設施建設,吸引不少游客前來觀光。

侗族的傳統手工藝品侗錦也由此打開了市場。“以前游客少,再好的工藝品也賣不出去,織出來的侗錦隻能自己用。”織娘石培雲說,“現在游客多了,侗錦也有了專賣店,織出來的侗錦有公司進行收購,一年能賺四五萬元。”

游客逐漸增多,皇都侗文化村歌舞團的團長歐俊樓也開始忙碌起來,原本每星期一場的表演變成了每天兩場,還座無虛席,歐俊樓不得不擴張場地,設計新的表演曲目。

在貴州黎平縣,肇興是全國最大的侗族村寨,在這裡居住著6000多侗族同胞。通過發展特色民族文化的鄉村旅游,肇興實現了旅游產業的率先突破,2015年肇興景區門票收入達780余萬元,比2014年翻一番,讓肇興實現了由借“地”吃飯到靠“景”吃飯的轉變。

肇興侗寨不僅是鼓樓之鄉,而且是歌舞之鄉,寨上有侗歌隊、侗戲班,這些民族文化資源,是肇興發展旅游業的寶貴財富。

為了讓侗族大歌和民族風情之花常開不謝,並更好地迎合貴廣高鐵經濟圈發展需要,黎平開展了對民族文化的發掘、保護和傳承工作。該縣有多位“國家級非物質文化遺產傳承人,這些傳承人通過制作民族工藝品,實現了自己的發家致富夢。

馬咀村夜景。

陝西銅川市馬咀村已發展成為關中地區鄉村游的一顆“新星”。

馬咀村地處銅川市耀州區石柱鄉西南部,距耀州區14公裡,全村92戶372人。2008年以前,馬咀村的老百姓住在溝畔上,在國家移民搬遷政策下,馬咀村的村民從溝畔搬到現在的居住地。

2014年,村支書李雲南帶領馬咀村村民開始美麗鄉村建設升級版,發展鄉村旅游。

最終,李雲南和村民決定將馬咀村打造成簡歐式風情小鎮,“搬遷時我們建的房子有點歐式風格,再加上每個房子的標准都差不多,最后決定建成歐洲風情小鎮,但考慮到我們資金,還是以簡歐式為主。”

馬咀村的歐洲風情小鎮2014年動工,到2015年“五一”假期試運營,馬咀村別樣的“鄉村游”受到游客青睞。李雲南介紹,從試運營到2015年年底,馬咀村共接待游客30多萬人,2016年“五一”假期到端午,接待游客十多萬人。

馬咀村,這個昔日既沒有歷史名人加持,又沒有古跡可尋的小村庄,用全新的創意擺脫“標配”套路,為大家帶來不一樣的“鄉村游”。

|  |

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量