“小背囊”:怎樣對它,戰場就怎樣對你【3】

跟蹤問效

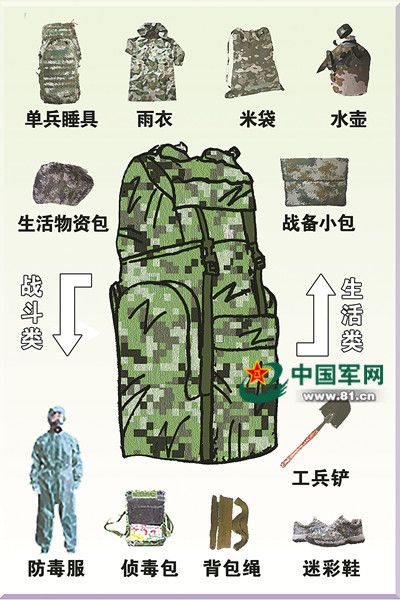

單兵攜行具解剖圖。梁 晨繪

戰斗裝具就要時刻保持戰斗狀態

大檢查暴露的問題,不僅僅以上四種類型,大大小小的隱情讓團領導吃驚不小。客觀地講,該團也有很多好的經驗可取,但團黨委導向明確,大檢查就是查擺問題的,問題找夠,更要講透。

在摸清“小背囊”的底數后,團黨委迅速採取措施,屬於營連抓不到位的問題,單位出台整改方案﹔屬於個人不自覺的問題,個人列出改進清單,並建立了從團領導到基層班排的層層負責機制。推出的“三個針對”組合拳,拳拳砸在要害處。

針對背囊物資帶多帶少的問題,他們結合全團兵種各個專業崗位的特點,剔除了一些重復、不必要的物資,在下達任務時,引導官兵分析任務的時間天數、任務區的氣候、環境,對干糧分量、雨衣雨布、單兵睡具、米袋柴火等功能性較強的物資進行針對性增減,並細化具體方案。如,在炎熱氣候條件下,御寒物資就可以拿出來,增加水和防暑藥品的攜帶量﹔執行單日任務無需宿營的,單兵睡具也可不帶……真正讓“小背囊”實現務實高效。

針對背囊破損、干糧過期、碗筷生鏽、火柴受潮、藥劑失效等一系列官兵容易忽視的保養問題,由團裡業務部門督促營連各級,多查多看多考,定期組織全員全裝野外訓練,從野外炊事作業到野外宿營生存,讓背囊物資得到使用和消耗,返營后及時補充和更新,切實保証背囊物資完整有效。

特別是針對背囊物資的使用問題,團裡明確規定,一級對一級負責,建立獎懲機制,凡因背囊在演訓考核中出問題的,相關責任人作出書面檢討,將背囊及物資的完好率納入連隊裝備管理的重要指標,機關加大抽查力度,不光檢查物資有沒有,還要檢查能不能用,更要檢查會不會用。切實加強針對性訓練,對背囊物資的使用訓練進行考評,要求人人掌握各類物資的使用方法、多種用途。同時,鼓勵官兵們研究、創新物資的新用法、新功能,由作訓股驗收后向全團推廣。

“其實,背囊的作戰功能還有很大的開發空間。”在大檢查中,不少官兵的探索和嘗試還進行了交流。比如背囊肩帶上多出的兩條帶子,上面的塑料卡扣可將作訓包組合連接,還可以和背囊蓋下的插件配合用於捆綁帳篷和防潮墊。背囊兩側底部的外挂帶,還可依據實戰需要外挂物品。在需要涉水渡河時,還可將背囊裝入防水泅渡外套,幾個捆扎在一起做成救生筏。

該團參謀長周中石告訴記者:“找到了問題的要害,明確了改進的措施,心裡都有底了。我們將進一步抓實抓細,把‘小背囊’的多功能作用充分發揮出來,讓戰斗裝具時刻保持戰斗狀態。”

相關鏈接

單兵攜行具的前世今生

■何兵兵 盧施燦

行軍打仗,戰士“帶什麼、怎麼帶”將直接影響其作戰效能。因此,世界各國軍隊都非常重視單兵攜行具的創新發展。

單兵攜行具是指單兵用於攜帶武器裝備、生活用品的裝具,俗稱“小背囊”。內裝單兵睡具、當季迷彩服、內衣、針線盒以及干柴干糧、洗漱用品等生活類物資和工兵鏟、偵毒包、防毒服等戰斗類物資,大大小小有十幾種物品。其攜行標准由師團級單位根據所在任務區氣候特點而定。

我軍初創時期物資匱乏,沒有統一的單兵攜行具,戰士身上僅有三個“小袋子”,即米袋、子彈袋和手榴彈袋﹔抗日戰爭時期,攜行具多了搪瓷碗筷,進入寒冬增加一件棉袍,白天穿晚上蓋﹔解放戰爭時期,單兵攜行具初見雛形,每名戰士配發腰帶、白毛巾、水壺和棉被,以繩帶捆挂身上﹔建國后,我軍單兵攜行具大幅改進,尤其在抗美援朝時期,不僅實現全軍攜行具統一規范,還增加雨衣、大衣、戰術背心等裝備,但攜行方式依舊是“分件單挂”,服裝、被褥隻能疊成方塊,再用背包帶捆綁,背在身上。從那時起直到上世紀八十年代,“打背包”成為每一名軍人必學的一項技能。

為適應現代戰爭的需要,1991年我軍第一代組合式單兵攜行具成功研制並裝配部隊。全套攜行具由作戰背心、作訓包和背囊3部分組成。91式背囊的誕生讓人民軍隊徹底告別了“打背包”的歷史,此背囊採用高強度鋁合金內背架,按照人體力學設計,以實現舒適和負重完美統一。隨后的01式單兵攜行具為適應不同作戰地域需要不斷細化,背囊設計分為溫區和寒區兩種類型,單兵睡具也細分為熱帶、亞熱帶、寒帶睡袋多種類型。后來的07式單兵攜行具科技含量更高,布料改為數碼迷彩防水尼龍,具備偽裝、防水功能,還可作為武裝泅渡漂浮裝置。

單兵攜行具從外挂式到打背包捆綁式,再到裝載背負式的發展,見証了我軍從小到大、從弱到強的風雨歷程。隨著科學技術的進一步發展,相信不久的將來,功能更好的單兵攜行具將會呈現在廣大官兵面前。

|

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量