美俄競相發力,北極冷戰再啟?

“冰冷的北冰洋水面下,數艘潛艇潛伏待命,突然間,十余枚導彈沖破水面,騰空而起,向目標飛去……”冷戰時期,西方媒體曾無數次想象和描繪過蘇聯潛艇部隊從北冰洋發動導彈打擊的情景。

近日,一則俄羅斯軍事演習的消息,使“北冰洋導彈齊射”這一場景有了出現的可能。據俄羅斯媒體披露,俄正計劃在北極地區進行25年來最大規模的導彈發射試驗,俄羅斯兩艘新型“北風之神”級核潛艇將同時發射16枚遠程核導彈,演習目的是檢驗俄羅斯潛艇的戰斗力。

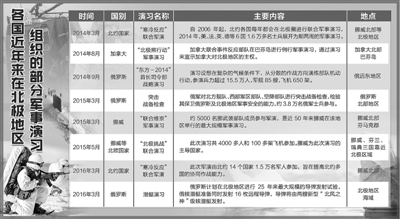

與此同時,3月初,北極地區的另一個“大玩家”美國在北極地區進行為期5周的潛艇演習。美軍和北約部隊還在挪威進行一場名為“寒冷反應”的軍演,來自14個國家的1.5萬兵力投入其中。“這些演習凸顯北極成為關切之地,隨著北極冰蓋消融,這一地區可能成為美俄競爭的新閃點。”美國《星條旗報》如是報道。

“美國在北極加強軍備,美俄冷戰變得更‘冰’了”,美國《赫芬頓郵報》以此為題稱,美俄等大國爭奪北極地區控制權,為此不惜把自己武裝到牙齒。

俄羅斯——

鐘情北極數百年

長期以來,俄羅斯對北極就“情有獨鐘”。1728年,在彼得大帝的要求下,服役於俄羅斯海軍的維塔斯·白令成為第一個穿越亞洲與北美洲之間海峽的人,這個海峽也因此被命名為“白令海峽”。1732年,第三次北極大科考成功繪制出了俄羅斯在北極地區的領土地圖。此后近200年時間裡,俄羅斯民間及官方再未停止過對北極的探索。

1920年3月,當時的蘇聯成立“北方研究及貿易考察隊”,后來又改組為“全聯盟北極研究院”,開始向北極派出科考隊。1926年4月15日,蘇聯宣稱東經32度04分35秒到西經168度49分30秒之間的所有北極陸地都屬於蘇聯。進入新世紀,俄羅斯對北極再度展現出極大的興趣。目前,俄羅斯在北極的科考站已有30余座。2003年,俄羅斯議員阿圖爾·奇林加洛夫在北極圈內對天鳴槍,高喊:“這是我們的北極,這是俄羅斯的北極,俄羅斯的旗幟應當飄揚在這裡。”2007年8月2日,俄羅斯科考隊員從北極點下潛至4000多米深的北冰洋底,並在洋底插上了一面鈦合金制造的俄羅斯國旗。

俄羅斯不斷在北極進行地理探索的同時,也沒有停止在北極地區部署軍事力量的努力。冷戰時期,寒冷的北極地區就成為核武器試驗的“練兵場”,蘇聯太平洋艦隊的主要基地都部署在北極圈附近。冷戰后,俄羅斯經濟衰退,蘇聯時期的北極軍事基地一度被廢棄。近年來,美國及其盟國、准盟國從東部和西部對俄羅斯形成戰略壓力,強度達到冷戰以來最高峰。向北突圍威脅美國本土,成為俄羅斯比較可行的一個戰略選擇,北極的重要地位再次凸顯。

2008年,俄羅斯在北極冰面下試射洲際導彈。2009年,俄羅斯發布的《2020年前俄羅斯聯邦國家安全戰略》將捍衛北極主權作為重點內容之一。俄2014年底通過的新版軍事學說中,首次出現了保証俄羅斯在北極地區國家利益的條款。同年12月1日,俄羅斯北極戰略司令部正式在北極開始運轉。這一司令部主要管轄俄羅斯在北極地區部署的所有部隊,涉及俄軍各個兵種,相當於俄羅斯除現有的中東西南四大軍區之外的第五軍區。據報道,俄北極戰略司令部組建有兩支針對北極地貌特點的陸上作戰部隊,一支部隊部署於摩爾曼斯克州的阿拉庫爾季居民點,另一支部署於亞馬爾-涅涅茨自治區。

與俄軍指揮體制調整相適應的是,俄羅斯近年不斷加強其在北極的軍事力量部署,恢復了蘇聯時期在新西伯利亞島的軍事基地和北極的其他哨所,逐步修復軍用機場等基礎設施,部署“北風之神”級核潛艇及防空武器,不斷在北極地區組織大型軍事演習。2015年底,俄國防部副部長布爾加科夫透露,俄羅斯當年在北極地區有437處軍事基礎設施項目竣工。按計劃,俄將於2018年前向北極地區派遣常駐部隊。

美國——

聯合多國爭奪北極

19世紀中葉,美國國務卿威廉·西華德以720萬美元從俄羅斯手中買下阿拉斯加時,很多美國人都指責西華德愚蠢,可是西華德說:“現在我把它買下來,也許多少年以后,我們的子孫因為買到這塊地,而得到好處。”西華德的遠見在一百多年后得到証實。阿拉斯加除了擁有豐富礦產外,還讓美國擁有了染指北極的重要跳板。

二戰后,科學技術的飛速發展,北冰洋不再是人類不可逾越的禁區。冷戰爆發后,寒冷的北冰洋地區成了美俄“必爭之地”。與俄羅斯一樣,美國也是最早參與北極爭奪的國家之一,早在1941年,美國空軍就在格陵蘭島建立了空軍基地。由於北極是美蘇之間距離最短的地區,這裡一度成為全球洲際導彈部署最密集的地區。水面之下,1958年8月,美國核潛艇“鸚鵡螺”號首次穿越北極地區的冰層﹔1959年3月17日,美國“鰩魚”號核潛艇第一次在北極點破冰上浮,掀開了兩國潛艇在冰冷的北冰洋激烈暗戰的序幕。美國曾花費巨資在北極建起一個規模驚人的早期預警系統,以監控從阿拉斯加橫跨加拿大到格陵蘭的整個天空,旨在防止來自蘇聯的核攻擊。

隨著冷戰的結束,北極在美國戰略規劃中的地位明顯下降。盡管美國先后於1994年、2009年發布《美國北極政策》等文件,但比起俄羅斯、加拿大等國家,美國對北極事務的重視程度和資源投入都“保持一種低姿態”。

2013年是美國政府實施北極戰略力度最大的一年。當年5月初,奧巴馬政府頒布了《北極地區國家戰略》﹔5月21日,美國海岸警衛隊發布了《海岸警衛隊北極戰略》﹔11月22日,美國國防部又頒布了《國防部北極戰略》。這一系列北極戰略計劃的出台,表明奧巴馬政府在其第二任期內開始“向北看”戰略,把更多的精力和資源投入到北極這個寒冷而又充滿希望的“新邊疆”。

美國潛艇部隊司令托法洛說:“北極環境在國防中發揮關鍵作用,有著上千英裡北極海岸線的美國在這一地區具有強烈的安全和國土防御利益。”軍事實力是美國插手北極事務和實現戰略利益的重要抓手,在新戰略的指引下,美國計劃進一步增強投入以彌補所謂的“能力差距”。自2007年俄羅斯插旗事件以來,美國正有步驟地增強其在北極的軍事行動能力,包括試驗新裝備、加強人才儲備及情報搜集工作等。2016年,美國總統奧巴馬推動國會撥款支持破冰船領域的“關鍵投資”——投入30億美元建造3艘新船。與俄羅斯大刀闊斧加大在北極軍事投入不同的是,美國主要採取加強與加拿大、挪威等北極周邊國家的協調與合作,共同對抗來自俄羅斯的壓力。近年來,美國在北極地區參與的軍事演習頻度和規模不斷提升,包括聯合加拿大、挪威及其他北約國家共同開展的“聯合勇士”“冰點”“寒冷反應”等演習。

多國——

軍事競爭日趨激烈

從地緣上看,北極地區涉及美國、加拿大、丹麥和挪威等國,誰控制了北極就意味著誰佔據了“北方制高點”。隨著全球氣候變暖,科學家預言,在未來10年或者20年內,北極冰川將逐步融化,北極豐富的能源和便利的航道越來越具“實際利用價值”,一個基本上沒有冰川的北冰洋將極大影響和改變亞歐大陸與北美大陸之間的地緣政治關系。

2013年,奧巴馬在宣布美國《北極地區國家戰略》時,曾經稱這塊區域是“和平,穩定,沒有沖突”的地方。由於缺乏相關國際法、沒有嚴格意義上的國際協調機制,環北極國家紛紛加強在北極的軍事部署,北極地區長久以來形成的穩定正在改變。北極周邊的美國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、俄羅斯8國對北極虎視眈眈,相繼宣布對鄰近北極地區擁有主權,競爭向軍事層面展開。對此,俄羅斯《共青團真理報》甚至推測,“第三次世界大戰有可能在北極開始”。

加拿大軍隊自2001年就開始對北極地區進行巡視,並在北極地區建立了兩個軍事基地。2007年,加拿大宣布組建一支北極陸軍兵團,以保衛加拿大在北極地區的領海與島嶼主權。丹麥於2009年宣布組建北極聯合指揮部,在格陵蘭島建立“圖拉”空軍基地,組建北極快速反應部隊。挪威緊隨其后,將軍事指揮部大本營移到北極圈,並從美國採購F-35戰機以加強在北極的軍事部署。另外,丹麥、挪威和瑞典3國還准備組建由3國海軍、空軍組成的聯合快速反應部隊,以監視和威懾各國在北極地區的活動。丹麥、挪威、英國、芬蘭、瑞典等北約國家每年都舉行代號“忠實之箭”的演習,為介入北極沖突做好准備,英國甚至派出攜帶核武器的航母參加演習。

可以想象,隨著北極戰略地位的進一步凸顯,未來各國對北極的爭奪也必將愈演愈烈,局面也會愈發復雜。不斷“發熱”的北冰洋,將成為影響未來世界格局走向的又一角力場。

本版制圖:蘇鵬

圖片資料:楊磊、劉兵

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量