執劍人

要是更多姑娘見過火箭兵求戰時的樣子,也許山溝裡的軍營就不會留下那麼多傷心故事。

那年秋天,發射營首次在實戰背景下獨立試驗發射洲際導彈。長劍僅一枚,進場待發的發射營卻有兩個。抽簽結果一公布,五營一片歡呼,六營一班班長卻失聲痛哭——年底即將退伍的他,此生再也沒有機會親手將導彈送上天了。當天晚餐,六營無一人走進食堂。

轉戰南北的悠長歲月裡,部隊總結出了“活著拼命干、死了也合算、埋在山頭上、頂起原子彈、為黨為人民、再苦心也甜”的艱苦奮斗精神和“環境越苦越奉獻、任務越重越爭擔、技術越高越精練、對手越強越亮劍、榮譽越多越創先”的“五越精神”等價值表述。

這些表述並不抽象。

第二炮兵某洲際戰略導彈旅官兵們在大雨中進行訓練(2015年6月16日攝)。 新華社發(何喜慶 攝)

1963年10月,導彈旅第一次試驗發射,號手趙倉庫暈倒在發射架下——肝癌晚期。解開軍衣,他的肚子上竟綁著一塊用於止疼的四寸長鐵板。

趙倉庫的骨灰安放在八寶山革命公墓。眾多老革命、老將軍的名字中,唯有他是普通士兵。

洲際導彈系統極為復雜。記住一張中等難度的圖紙,相當於熟記一座省會城市的大街小巷和行車路線。要成為導彈號手,必須默背幾十張、甚至上百張圖紙,有人做夢也在自己肚皮上畫電路圖。“當年上學這麼用功的話,早就成‘學霸’了!”戰士們開玩笑說。

上士文熙俊老繭覆蓋的指頭無法被指紋系統識別,士官陳俊峰的“耳功”名揚發射場,發射營長周游國的專業知識誰也“考”不倒……這個旅還有著一大批“馮一瞄”“陳萬能”“導彈通”。中國軍營“大熔爐”以其特有的集體主義,鍛造出了無數“打仗能當專家用”的優秀人才。

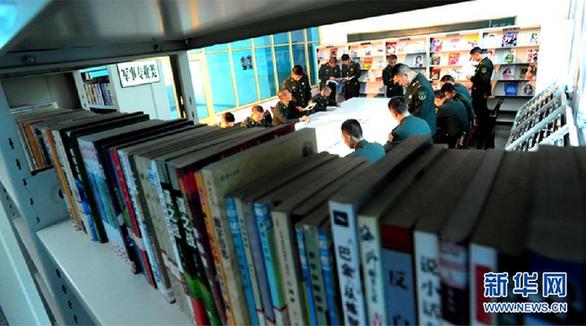

第二炮兵某洲際戰略導彈旅官兵在圖書室閱讀(2015年5月18日攝)。 新華社發(宋波 攝)

沉默的群山

山越走越高,路越走越窄,人越來越少——2002年夏天,軍校畢業的周濤坐著驢車到了“周邊山連山、頭頂一線天”的連隊,心都涼了。

太陽一露面,大家都出門,濕衣服搭在手臂上,或者舉著剛洗的鞋子,隨光線移動而移動。每個人臉上都洋溢著笑容。

“為什麼不搬出去?”周濤不解,被指導員白了一眼,“你把導彈豎到公園裡去?”

即便是夏季,這裡每天也隻有兩個多小時能見到太陽。中士梁顯剛的記錄表明,第一縷陽光會照在飯堂牆壁的第9塊瓷磚上,最后一縷則從窗戶下沿慢慢隱去。

而對於長期在全封閉陣地中守護導彈的官兵來說,像這樣“追太陽”也是奢望。他們畫了一幅紅太陽,每天清晨准時放上工作台,准時向“太陽”打招呼:“新的一天,早安!”

山是陣地的屏障,也是劍的長鞘。

那年夏天,暴雨沖垮了營房,官兵們搶出槍支、文件后,沿著洪水漫過的小路急行軍上山保護陣地。排水、堵缺口,一天一夜沒有合眼,終於解除山洪對導彈的威脅。

從縣城趕回的營長,軍裝像是從泥裡撈出來的,惹得軍犬狂吠不止。

“人都在吧?”營長問。戰士們回以中國軍人那句誓言:“人在,陣地在!”

當兵19年,王瑞杰就哭過那麼一回。他說,這些年山裡有了暖氣、電視機、自來水,很幸福。

第二炮兵某洲際戰略導彈旅高級工程師劉連軍為發射號手分析技術難題(2015年6月6日攝)。 新華社發(宋波 攝)

生而憂患

70多年前,在導彈首次亮相的二戰中,中國以落后的武器裝備贏得了一百多年來反對外敵入侵的第一次完全勝利,並從中獲得建設強大國防的血火啟示。

面對西方國家的“核訛詐”,新中國決定發展導彈、原子彈。1959年7月,洲際戰略導彈旅的前身——中國第一個地地導彈營在北京成立,280名老兵上不告父母、下不告妻兒,隨即奔赴茫茫戈壁。

1963年10月,由作戰部隊發射的第一枚戰略導彈成功升空。時任導彈營參謀的高同聲回憶說,發射場上哭聲笑聲交織。

這枚被稱為“爭氣彈”的“東風一號”打破了外界“中國導彈永遠上不了天”的預言,也標志著作為當時最高技術的導彈與作戰部隊實現結合並形成了戰斗力——中國戰略導彈化解戰爭危機、捍衛國家安全和維護世界和平的庄嚴歷史,由此開啟。

中國航天和導彈事業的開創者錢學森曾說,手中無劍跟手中有劍而不用,完全不一樣。

享受多年和平的后來者已經很難想象,如果當年沒有發展“兩彈一星”,如果沒有組建戰略導彈部隊,今天的中國會是什麼樣。

| 上一頁 |

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!